【被定价的青春】一段以十万元交易换来的“暂停键”,揭开了社会对女性身体的隐性控制,金钱与价值观的碰撞中,女孩的身体成为被丈量、被议价的客体,背后是权力与资本合谋定义的规则,谁在决定她们该为何驻足?又是谁将鲜活的人生阶段压缩成冷冰冰的数字?这不仅是个人选择的故事,更是一面折射物化倾向与性别困境的镜子,追问每一个旁观者:我们是否也在无意中参与了这场“定价”?

清晨六点半,小雨(化名)在闹铃声中醒来,她熟练地从床头柜取出针剂,消毒、注射,动作一气呵成,这是她接受性抑制针治疗的第183天,也是母亲银行卡被划走第10万元的日子,在北京某私立医院的诊室里,像小雨这样的女孩越来越多——她们的身高被测量尺精准标注,发育特征被激素水平数字化,而她们的童年,正被装进一支支价格不菲的药剂中。

“再不干预就来不及了!”这是小雨母亲听到最多的话,数据显示,我国儿童性早熟发病率逐年攀升,部分经济发达地区已达0.5%,专门接待性早熟患者的门诊量五年间增长了三倍,在某儿科医院内分泌科,候诊区的家长们在交换着各种信息:哪种抑制剂效果更好、哪家医院报销比例高、哪个品牌的生长激素更划算……这些对话背后,是一个个家庭沉重的经济抉择。

性抑制针的治疗方案通常需要连续用药2-4年,年均费用在6-20万元不等,这笔开销对大多数家庭而言都是巨大的负担,小雨的母亲给我们算了一笔账:每月的抑制剂费用8000元,每月两次的专家门诊挂号费600元,定期做的骨龄检测、激素水平检查等各项检查费用约3000元,再加上往返医院的交通和营养补充剂……“半年十万只是个开始”,她苦笑着展示手机里的记账软件,密密麻麻的支出项目像一张无形的网。

这背后是一个正在膨胀的市场,根据行业报告,我国儿童生长激素市场规模已突破百亿,年增长率超过30%,某药企的财报显示,其生长激素产品毛利率常年保持在90%以上,在各大育儿论坛,打针还是不打针”的讨论下面,总会出现“专业咨询师”的留言,一位业内人士透露,部分私立医院医生的提成与开药量直接挂钩,“一个资深医生月入十万不是新闻”。

更令人担忧的是医疗伦理的灰色地带,中华医学会儿科学分会副主任委员傅君芬教授指出:“真正需要干预的性早熟患者比例不足就诊人数的三分之一。”但在焦虑情绪的驱动下,许多只是发育稍早的健康儿童也被推上了治疗台,某三甲医院医生透露,经常遇到家长要求给完全正常的孩子打针,“就为了那几厘米的身高优势”。

这些决策背后是深刻的社会焦虑,在社交媒体上,“身高焦虑”话题阅读量超过8亿,一则“女孩不到160cm就是残疾”的帖子曾引发广泛讨论,教育机构的调查显示,65%的家长认为身高会影响孩子的升学就业,特别是对女孩而言,“高挑身材”被与“人生优势”直接挂钩,这种集体焦虑正在创造巨大的医疗需求,也让很多家庭陷入了“治疗军备竞赛”。

心理咨询师林芳接待过不少打抑制针的女孩,她注意到一个现象:孩子们开始用医学术语描述自己的身体。“有个9岁女孩说‘我的雌激素水平不正常’,而不是‘我不喜欢身体变化’。”林芳担忧地说,“当身体被完全医学化,女孩们如何建立健康的自我认知?”

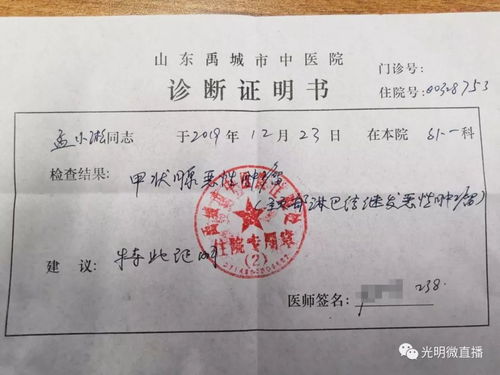

法律界人士指出,目前针对儿童性早熟治疗的监管存在空白,虽然抑制剂属于处方药,但在一些私立机构,评估流程被大大简化,某地卫生监督部门在一次突击检查中发现,有机构仅凭一张骨龄片就开出数万元的药方,更令人忧心的是,这些药物对儿童的长期影响尚缺乏大规模跟踪研究。

站在科学与人性的十字路口,我们需要重新思考:当技术能够“暂停”青春期,我们是否应该无条件地使用这种能力?医学干预的边界在哪里?谁来决定一个女孩的身体应该在什么时间以什么速度发育?

小雨最近在日记里写道:“同学们都在谈论内衣款式,而我还在计算下次打针的日子。”这道被药物延长的童年防线,究竟保护了什么,又剥夺了什么?或许比“要不要打针”更重要的,是我们如何创造一个让每个女孩都能安心成长的环境——不论她身高多少,何时发育,都能被接纳、被尊重、被爱护。

在医疗技术飞速发展的今天,我们更需要保持理性的审慎,因为有些代价,无法用金钱衡量;有些成长,不应该被明码标价。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...