近期有网络传言将电子健康码与防疫健康码混为一谈,引发公众困惑,对此,有专家明确指出,二者并非同一概念,电子健康码是国家卫健委推广的、用于居民个人健康信息管理的统一标识,其核心功能是实现跨机构、跨区域的医疗健康服务“一码通”,方便患者就医,而防疫健康码则是在新冠疫情期间,为满足精准防控和流调溯源等特定公共卫生需求而推出的临时性措施,通常集成了行程、核酸、疫苗等动态防疫信息,随着疫情防控进入新阶段,相关防疫功能已逐步下线或整合,专家提醒,公众应注意区分两者的不同用途,避免误解。

多位公共卫生和信息技术专家指出,社会上普遍使用的“电子健康码”并非专门为疫情防控设计的“防疫健康码”,这一混淆可能导致公众对健康码功能的误解,甚至影响防疫措施的精准性,随着数字技术在健康领域的应用日益广泛,厘清二者区别、明确其适用范围,对健全公共卫生体系具有重要意义。

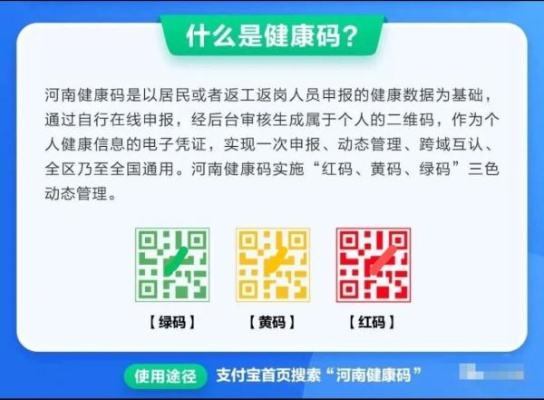

电子健康码通常指由医疗机构或区域卫生平台发放的、用于身份识别和基本健康信息管理的二维码,它最早应用于医疗服务的便民化,如挂号、缴费、查询病历等,其设计初衷是提高医疗效率、推动健康档案电子化,而防疫健康码则是在新冠肺炎疫情期间紧急开发的特殊工具,主要用于核验用户的行程轨迹、疫苗接种情况、核酸检测结果等动态防疫信息,其核心功能是风险预警和流动管理,二者在数据来源、使用场景和法律依据上存在显著差异。

由于外观相似(均以二维码形式呈现)且名称中均带有“健康码”,许多公众甚至部分管理人员将二者混为一谈,有人误以为出示电子健康码就能替代防疫健康信息核验,导致在进入公共场所或跨区域流动时产生不必要的麻烦,更严重的是,这种混淆可能掩盖真实风险:电子健康码并不具备实时追踪疫情风险的功能,若依赖它进行防疫判断,可能漏判潜在风险人员。

专家指出,混淆的根源在于初期数字健康系统建设缺乏统筹规划,疫情期间,各地匆忙推出本地化防疫码,与早已存在的电子健康码系统未能有效衔接,命名和界面设计也缺乏标准化,部分机构为省事,直接沿用电子健康码的框架进行防疫功能“嫁接”,进一步加剧了混乱。

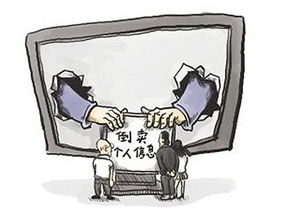

这种混淆不仅带来使用层面的不便,还涉及数据安全与隐私保护问题,电子健康码多依托于医疗卫生数据库,信息相对静态;而防疫健康码需频繁调用用户行程、疫苗接种等动态敏感数据,对数据安全和权限管理的要求更高,若系统边界模糊,可能导致数据滥用或泄露风险,某些商业机构可能借“电子健康码”之名收集超出必要范围的个人行程信息。

为解决这一问题,专家建议从三方面入手:一是加强公众宣传,明确区分两类码的功能和适用场景;二是推动技术整合,在保证安全的前提下逐步实现“多码合一”,减少重复亮码的负担;三是完善法律法规,明确各类健康数据的使用边界和监管责任,避免数据“跨界滥用”。

随着数字健康体系的深化,健康码类工具将更注重人性化与精准化,但无论如何演进,清晰的功能界定和透明的数据使用规则仍是基石,只有让技术真正服务于人的健康,而非增添困惑或风险,“码上生活”才能行稳致远。

注:本文基于当前专家观点和公开信息梳理,旨在促进理性讨论,具体政策及技术标准请以官方发布为准。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...