,高考放榜,一则关于两位同名同姓高分考生的佳话引发关注,来自同一地区的“王振宇”同学,不仅姓名完全相同,更在高考中双双取得了极为优异的顶尖成绩,这场罕见的巧合超越了姓名上的偶然,成为了一场实力与才华的非凡相遇,他们的故事迅速传为美谈,被众人津津乐道,被誉为“天选般的巧合”,这不仅是个人努力的双重证明,也为这场人生大考增添了一抹极具戏剧性的传奇色彩,展现了无巧不成书的人生妙趣。

在人生的舞台上,巧合往往比小说更离奇,今年高考成绩公布后,一则令人惊叹的消息迅速传播开来:两名高分考生竟然同名同姓,都叫“张伟”,且均以优异的成绩跻身全省前列,这一罕见的巧合不仅引发了公众的热议,更折射出教育、身份认同与社会统计中的深层意义,本文将探讨这一事件的多重维度,分析其背后的原因、影响以及给我们的启示。

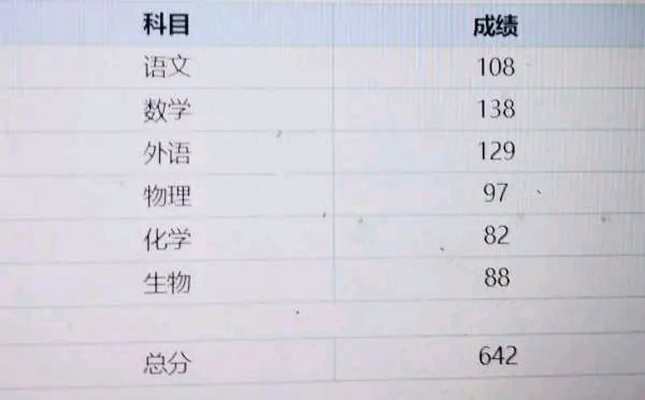

让我们来了解一下这一巧合的具体情况,两名张伟均来自同一省份的不同城市:一位来自省会城市,理科成绩高达695分,位列全省前50名;另一位来自一个县级市,文科成绩678分,同样进入全省前100名,两人虽无亲属关系,却因姓名和成绩的双重巧合,成为媒体和社交网络的焦点,这种概率极低的事件——根据人口统计,张伟”是最常见的姓名之一,约有近30万人使用——但在高分考生中重复出现,无疑增加了其戏剧性。

从社会统计学的角度来看,这一现象并非完全不可思议,中国人口基数庞大,常见姓名的重复率较高,以“张伟”为例,它由常见姓氏“张”(中国第三大姓)和常见名字“伟”组成,寓意“伟大”或“杰出”,因此备受家长青睐,在高考这一大规模选拔中,高分考生群体相对较小,但基于概率,同名同姓的情况偶尔发生并非不可能,类似事件在历史上也有先例,如2020年某省两名“李娜”同时考入顶尖大学,但今年两名高分考生同名,更凸显了教育竞争中的偶然性与必然性。

这一巧合的背后,反映了中国教育体系的多元性与公平性,两名张伟来自不同的背景:城市张伟受益于优质的教育资源和家庭支持,而县级市张伟则依靠自身的努力和基层教育的提升,他们的成功故事,象征着教育机会的普及——无论出身如何,只要付出努力,就有机会脱颖而出,这也提醒我们,姓名虽是一个标签,但并不能定义一个人的成就,在高考这个“千军万马过独木桥”的竞争中,个人能力、毅力和环境因素共同作用,才铸就了高分,同名同姓的巧合,恰恰削弱了姓名的象征意义,强调了内在价值的重要性。

从心理和社会影响的角度,这一事件对两名考生本人以及公众产生了深远影响,对于两位张伟来说,这种巧合可能带来既自豪又困惑的双重感受,自豪的是,他们的姓名因成绩而闪耀,成为励志的象征;困惑的是,可能会面临身份混淆的挑战——在大学申请、媒体报道甚至未来职业生涯中,他们需要不断澄清“我是哪一个张伟”,公众则通过这一事件,重新审视姓名的文化意义:在中国传统文化中,姓名常承载着家族的期望,但现代社会中,它更成为一个符号,个体的努力才是真正的核心,社交媒体上,网友们纷纷调侃“张伟这个名字太有福气了”,但也有人反思,这种关注是否过度放大了姓名的偶然性,而忽略了教育公平的深层问题。

进一步地,这一事件启示我们,在教育与身份认同中,应更加注重个性化与多元化,学校和家庭可以借此机会,鼓励学生超越标签,发展独特 talents,教育工作者可以设计活动,讨论姓名背后的故事,帮助学生建立自信,而非依赖外部巧合,教育系统应继续推动资源均衡,确保更多“张伟”们——无论来自城市还是乡村——都能实现梦想,统计显示,中国高考考生数量每年超过千万,高分考生仅占一小部分,但这种巧合提醒我们,每一个成功故事都是独一无二的,值得被尊重和理解。

两名高分考生同名同姓的巧合,不仅是一则趣闻,更是教育、社会和文化的一面镜子,它展示了概率的奇妙,强调了努力的价值,并呼吁我们以更开放的视角看待身份与成就,在这个充满竞争的时代,让我们记住:姓名或许相同,但每个人的旅程却独一无二,正如一位网友所言:“巧合成就话题,但努力成就人生。”愿这两位张伟在未来的道路上,继续以他们的高分 not just as a coincidence, but as a testament to their hard work and potential.

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...