绍兴历史上虽少大震,然此次明显有感地震犹如一声“无声惊雷”,打破了城市的宁静,也敲响了城市安全的警钟,这提醒我们,现代城市无论位于传统地震高发区还是弱震区,都必须将韧性建设置于核心地位,它警示不能仅凭历史经验判断风险,而需依靠科学监测与预警,加强建筑抗震标准,普及公众应急知识,构建全方位的防灾减灾体系,此次事件正是对城市应急管理能力的一次现实检验,也为全国同类城市提供了深刻启示:唯有居安思危,未雨绸缪,方能于“无声处”从容应对惊雷之变,切实保障人民生命财产安全与社会稳定。

2023年7月3日20时23分,浙江绍兴市柯桥区发生2.3级地震,震源深度3千米,尽管这次地震规模不大,却如同一颗投入平静湖面的石子,在绍兴这座千年古城激起了层层涟漪,据浙江省地震局统计,当晚有超过百位市民向12345热线咨询地震情况,社交媒体上相关话题阅读量迅速突破百万,这次微震不仅是一次地质事件,更成为检验城市应急体系和公众科学素养的试金石。

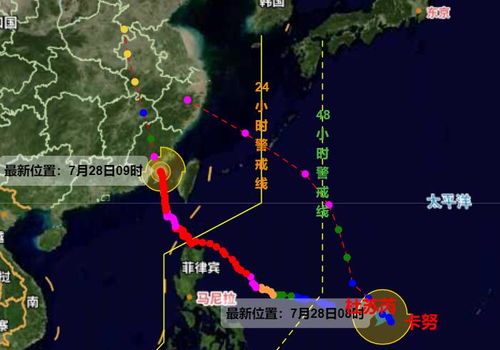

从地质构造看,绍兴位于华南地震区长江中下游地震带的东南缘,历史上曾发生过1505年绍兴4.75级地震和1574年庆元5.5级地震,专家研究表明,该区域存在多条活动断裂,包括绍兴-江山断裂和余姚-丽水断裂等,虽然浙江不属于强震频发区,但地壳活动从未停歇,据中国地震台网记录,近十年来绍兴及周边地区共记录到10次2.0级以上地震,最大为2017年4月12日绍兴柯桥区3.0级地震,这些数据提醒我们,即使在地震风险相对较低的区域,防震减灾工作也不容忽视。

当地震发生时,绍兴的应急体系迅速启动,市应急管理局在震后15分钟内发布初步震情信息,30分钟内通过电视、广播、新媒体等渠道推送防震科普知识,智慧城市系统发挥重要作用,全市1.2万个应急广播同时发声,300余块户外电子屏切换为应急模式,这种快速响应得益于绍兴近年来建设的“城市大脑”项目,实现了地震监测、预警发布、应急指挥的数字化联动。

这次微震也暴露了一些问题,部分社区居民表示未收到预警信息,老旧小区应急疏散通道被占用现象仍然存在,一些学校和企业缺乏定期地震演练,更令人担忧的是,地震发生后出现了“绍兴将发生大地震”的网络谣言,虽然很快被辟谣,但反映出公众地震科学知识的欠缺,调查显示,只有38%的市民清楚知道当地地震风险等级,仅25%的家庭备有应急包。

面对这些问题,绍兴市正在构建全方位的防灾减灾体系,一方面加强硬件建设,计划三年内新增50个地震监测站点,实现震情监测精度从3.0级提升到2.0级;对2000年前建设的住宅开展抗震加固工程;在城市公园、体育场等场所规范设置应急避难设施,另一方面注重软实力提升,将防震减灾知识纳入中小学必修课程,开展社区应急志愿者培训,每年组织全市范围的地震应急演练。

绍兴微震给我们最重要的启示是:现代城市的韧性不仅体现在硬件设施的抗灾能力上,更体现在公民科学素养、应急管理体系和社会协同机制的整体水平中,日本地震专家中村洋光曾指出:“地震不杀人,不合格的建筑和防灾体系才杀人。”这句话值得我们深思。

随着全球气候变化和地质活动进入活跃期,城市安全面临新的挑战,绍兴经验表明,防灾减灾需要政府、专家、媒体和公众的共同参与,只有将防灾意识融入日常生活,将应急准备变为行动习惯,才能在现代城市中构建起真正的安全防线,当每个市民都知道地震来临时如何保护自己,当每栋建筑都达到抗震设防标准,当应急响应成为城市的本能反应,我们才能真正做到“有备无患”,在不确定性中守护生命的尊严。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...