傅政华身为政法系统高级干部,本应恪守法治、捍卫公正,却将党和人民赋予的权力异化为谋取私利的工具,最终身败名裂,其案件性质严重,影响恶劣,深刻反映出在权力缺乏有效监督与制约时,理想信念的坍塌必然导致行为失控与全面腐败,此案警示我们,必须始终将权力运行置于阳光之下,筑牢制度笼子;广大党员干部更需时刻保持清醒,坚定理想信念,严守纪律红线,永葆对党纪国法的敬畏之心,方能避免重蹈覆辙。

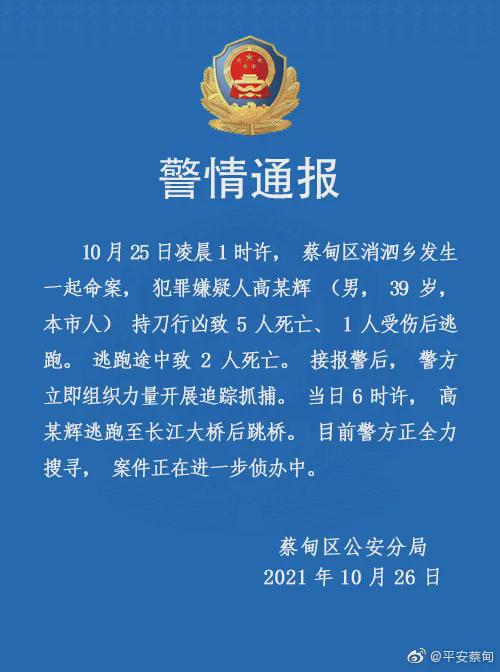

2023年,吉林省长春市中级人民法院一审公开审理了傅政华受贿、徇私枉法案,揭开了这位曾经权倾一时的政法高官不为人知的一面,检察机关指控,傅政华直接或通过其亲属非法收受财物共计1.17亿余元,这个天文数字背后,是一个权力失控、信念崩塌的悲剧故事,更是当下中国反腐败斗争的一个缩影。

傅政华的职业生涯堪称一部“逆袭史”,从普通公安干警一路晋升至公安部常务副部长、司法部部长,他本应是法律的捍卫者、正义的守护人,然而在权力巅峰,他却选择了一条截然相反的道路,据检察机关指控,傅政华在担任北京市公安局副局长、局长,公安部副部长,司法部部长等职务期间,利用职务便利为有关单位和个人在企业经营、职务调整、案件处理等方面提供帮助,非法收受巨额财物,这种将公权力异化为私人牟利工具的行为,彻底背离了共产党人的初心使命。

傅政华案的细节令人触目惊心,1.17亿的涉案金额不是一朝一夕积累而成,而是长期、系统性权力滥用的结果,更令人震惊的是,他还被指控徇私枉法,干预案件办理,这直接动摇了司法公正的根基,作为执法者违法,作为护法者枉法,这种双重背叛对社会诚信体系和法治信仰的破坏尤为深远。

傅政华案的查处过程彰显了中国共产党“刀刃向内”的自我革命勇气,不管地位多高、权力多大,只要违反党纪国法,都必须受到严惩,这种无禁区、全覆盖、零容忍的反腐态度,打破了所谓的“刑不上大夫”旧观念,体现了现代政治文明的基本要求,傅政华从“打虎英雄”到“被打之虎”的身份转换,本身就是对权力监督必要性的最好注脚。

深入分析傅政华的堕落轨迹,可以看到一条清晰的路径:理想信念滑坡→权力观扭曲→行为失范→全面腐败,最初的小节失守,逐渐演变为大节不保;从被动收受到主动索要;从战战兢兢到心安理得,这种渐变过程警示我们,腐败没有“安全区”,任何人都需要时刻保持警惕,特别是在权力面前更不能有丝毫松懈。

傅政华案也暴露了某些领域权力监督机制的不足,过于集中的权力缺乏有效制衡,个人意志往往能够凌驾于制度规定之上;内部监督有时流于形式,同级监督难以落实;一些干部选拔机制也存在缺陷,使得某些善于伪装的人得以获得重要岗位,这些问题都需要通过深化制度改革来解决。

从更广阔的视角看,傅政华案反映了转型期中国面临的治理挑战,市场经济条件下,公权力与经济活动的交织更为复杂,权力“寻租”机会增多;传统价值观念受到冲击,而新的价值体系尚未完全建立,部分官员陷入精神迷茫;社会监督机制还不够完善,舆论监督的作用未能充分发挥,这些结构性因素虽然不是腐败的借口,但确实是腐败滋生的重要条件。

傅政华案的审理向社会传递了明确信号:反腐败斗争不会变风转向,只会越来越深入,此案也促使我们思考如何构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制,这需要多管齐下:强化监督制约,让权力在阳光下运行;完善法律制度,堵塞制度漏洞;加强理想信念教育,筑牢思想防线;推动社会监督,形成反腐合力。

傅政华将在铁窗中度过余生,但他的案例应当成为一面镜子,照见权力失控的危险,照见信念动摇的后果,每个公职人员都应当从中汲取教训,牢记“手莫伸,伸手必被捉”的真理,只有将权力关进制度的笼子里,让人民成为权力的真正主人,才能避免重蹈傅政华的覆辙,实现干部清正、政府清廉、政治清明的目标。

反腐败斗争永远在路上,傅政华案既展示了反腐败斗争的成效,也提醒我们这场斗争的长期性和复杂性,唯有坚持制度创新与文化重建双轮驱动,法治与德治相结合,才能最终赢得这场事关党和国家生死存亡的斗争。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...