问鼎九州,源于夏禹铸九鼎象征天下权柄的古老传说,鼎,自炊器升华为国之重器,其形制之变、纹饰之精,承载着三代王权的正统性与神圣性,周室衰微,楚庄王“问鼎中原”之举,不仅是军事挑衅,更是一场对天命所归的政治博弈,揭示了青铜礼器在权力秩序中的核心地位,鼎之轻重,实则关乎礼乐制度之存废与文明认同之衡,它既是青铜时代技术与艺术的巅峰,亦是中国早期国家形态与文明精神的物质载体,深刻体现了权力、信仰与文化交织的复杂图景。

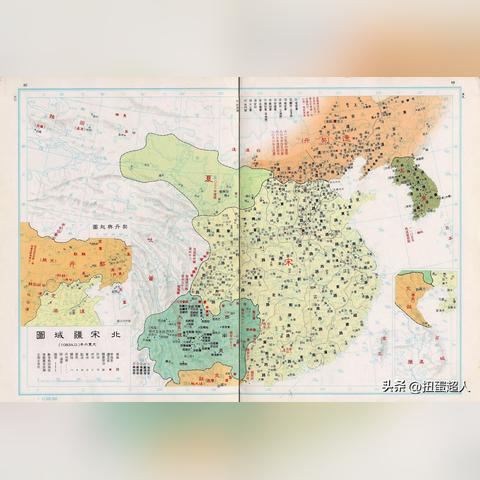

九州,禹迹所至,王土所及,是华夏初民对广袤生存空间最早的地理构想与政治统合,而“问鼎”,这一源自《左传》的典故,远非单纯的武力炫耀,它承载着一种对最高权力的窥探、质疑与挑战,当“问鼎”与“九州”相连,便超越了军事征服的单一维度,展开了一幅宏大的历史画卷:其核心并非鼎之归属,而是对一种资格的终极审问——谁,有资格主宰这片土地与生息其上的人民?这审问的回响,贯穿了中华文明的幽深殿堂。

“问鼎”之始,其意便深藏机锋,楚庄王陈兵洛水,观兵周疆,“问鼎之大小轻重”,这一问,表面上是对一件礼器的好奇,实则是对周王室权威的公然质询,鼎,自夏铸九鼎传说以来,便是天命所归、政权合法的至高象征,它并非普通的青铜器,而是凝结了信仰、契约与秩序的圣物,楚王所问,非金铁之重,而是“天命”之重、“民心”之重、“德政”之重,周使王孙满的回答堪称经典:“在德不在鼎……周德虽衰,天命未改。”他机敏地将权力的合法性从有形的器物转移至无形的“德”与“天命”之上,这奠定了此后两千年中国政治哲学的一个核心基调:权力的根基,在于德性教化与天命人心的认同,而非仅凭暴力的占有。

由此,“问鼎九州”的征程,便成为一条对“德”与“力”进行不断平衡与试炼的漫漫长路,秦人以金戈铁马“履至尊而制六合”,其势可谓力能问鼎,然其严刑峻法,仁义不施,将九州视为可纯粹以力驾驭的客体,结果二世而亡,其鼎倾覆之速,印证了失德者虽得之亦必失之,汉高祖刘邦起身微末,却能最终承继大统,除了战略武功,更在于他入关中“约法三章”,以宽仁收天下之心,至汉武帝,北击匈奴,南平百越,开疆拓土,武功赫赫;同时又“罢黜百家,独尊儒术”,为国家确立了一套基于伦理秩序的文化认同体系,这一刻,“力”的开拓与“德”的构建,共同铸就了“汉”这一超越王朝名号的文化共同体,真正稳固地“鼎立”于九州之上。

这一“问鼎-立鼎”的逻辑,在历史周期律中不断循环上演,塑造了中华文明独特的延续模式,每一个末期王朝,皆因“失德”而致使鼎器轻摇,天命靡常,而新的挑战者,无论来自塞北的隋唐皇室,还是崛起于草莽的明太祖,其成功“问鼎”的关键,无一不是在展示实力的同时,竭力证明自身乃天命与民心的新代理人,他们或推行均田制以安民,或重修礼乐以立制,或开科取士以纳贤,其所有行为的最终指向,皆是重构那个“德政”的基石,以证明新王朝有“重”于九州的资格,正是这种对权力合法性的持续拷问与不断重建,使得中华文明虽历经王朝更迭、外族入主,却总能将征服者纳入自身的文化价值体系之中,实现波澜之上的深层延续。

回望“问鼎九州”四字,那尊想象中的巨鼎,早已超越了青铜的实体,它重若千钧,因它承载的是山河社稷之重,是苍生黎庶之盼,是文明薪传之责,问鼎者,问的不是征服的终点,而是治理的起点;不是权力的夺取,而是责任的加冕,它警示一切权力的拥有者与觊觎者:九州之王,非力之主,乃德之君,这古老而深刻的智慧,如鼎上铭文,穿越时空,至今仍在叩问着每一个关乎秩序、合法性与文明传承的宏大命题。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...