,廷杖,是明清皇权用以惩戒朝臣的酷刑,它远非普通的杖责,而是一场精心设计的仪式性惩罚,行刑于皇宫午门外公开进行,司礼监太监监刑,锦衣卫执杖,旨在对受刑大臣的肉体和精神实施双重摧残,其轻重生死往往取决于皇帝或权宦的意志,故刑罚本身极具随意性和羞辱性,廷杖超越了单纯的肉体伤害,成为皇权碾压士大夫尊严、强化绝对权威的恐怖工具,每一杖落下,不仅是皮开肉绽,更是对“刑不上大夫”传统的践踏与对全体朝臣的威慑,赤裸裸地展现了专制皇权的阴影。

在中国古代帝制社会的漫长历史中,廷杖作为一种特殊的刑罚,不仅是一种肉体上的惩戒,更是皇权绝对威严的象征,它融合了法律、政治与文化层面的多重含义,折射出古代中国权力结构的残酷与复杂性,从字面上看,“廷杖”指的是在朝廷(廷)上执行杖击(杖)的刑罚,但其背后所承载的意义远不止于此。

起源与演变

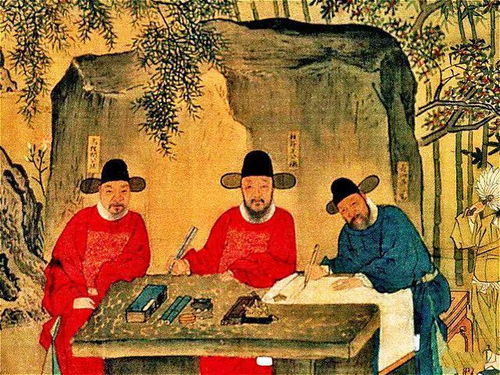

廷杖的起源可追溯至汉代,但真正制度化并广泛施用是在明清时期,尤其是明代,明代皇帝如朱元璋和朱棣,为强化中央集权,常以廷杖震慑朝臣,据《明史》记载,廷杖通常在午门外公开执行,受刑者多为官员、士大夫,罪名从谏言不当到触怒皇权不一而足,廷杖并非正式刑律的一部分,而是皇帝“特旨”下的惩戒,体现了皇权超越法制的任意性。

廷杖的执行过程极具仪式感:受刑者被缚手足,按倒在地,由锦衣卫或东厂太监持大竹杖或木杖责打,杖数少则数十,多则上百,常致伤残甚至死亡,这种公开的暴力不仅惩罚肉体,更旨在摧毁士大夫的尊严与威信,以此警告朝臣:皇权至高无上,不容挑战。

政治与象征意义

廷杖的核心是政治性的,它并非简单的刑罚,而是皇权与文官集团博弈的工具,在明代,文官士大夫常以谏诤为职责,试图约束皇权,而皇帝则用廷杖打压异见,维护绝对权威,正德年间,群臣谏阻皇帝南巡,百余人遭廷杖,死伤惨重;万历年间,亦有多起廷杖事件,针对言官和批评朝政者。

这种刑罚成了皇权展示“生杀予夺”权力的舞台,公开执行廷杖,一方面威慑朝野,另一方面向百姓宣示皇帝的威严,受刑者往往被视为“忠臣”或“逆臣”,在士林文化中,受廷杖者有时反获声誉,被视为敢于直言的英雄,但这也反映了文官集团在皇权下的无奈与悲壮。

文化与社会影响

廷杖深深嵌入中国古代的社会文化心理中,它体现了儒家思想中“君君臣臣”的等级观念,但同时也暴露了其矛盾:士大夫强调“以道事君”,而皇权则以暴力压制“道”的伸张,廷杖的残酷性常被记载于史书、笔记小说中,成为批判专制皇权的素材,清代思想家黄宗羲在《明夷待访录》中抨击廷杖为“恶政”,反思皇权之弊。

廷杖对社会心理产生了深远影响,它制造了一种恐惧氛围,使得朝臣谨小慎微,抑制了政治创新与直言风气,在民间,廷杖的故事被传述,强化了百姓对皇权的敬畏,但也埋下了对专制不满的种子,从某种意义上说,廷杖是帝制中国“人治”大于“法治”的缩影,揭示了法律沦为权力工具的悲剧。

衰落与反思

随着清代皇权的逐渐理性化和法制化,廷杖的使用减少,但其影响犹存,清代虽偶有类似刑罚,但更倾向于通过正式刑律处置官员,近代以来,廷杖成为批判封建专制的标志之一,辛亥革命后,帝制终结,廷杖也随之走入历史,但它留下的教训依然深刻。

廷杖不仅仅是一种肉体刑罚,更是权力、尊严与文化交织的符号,它提醒我们,绝对权力必然导致暴力,而尊严与法治才是文明的基石,回望廷杖的历史,我们更应珍视现代社会的法治精神与人权保障,避免历史的重演。

廷杖是中国古代皇权政治的黑暗一面,它以疼痛和羞辱书写了权力与反抗的故事,透过这个词,我们看到的不仅是一段刑罚史,更是一部关于人性、权力与文明的深刻反思。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...