,某高校规定“禁止未婚性行为”引发热议,这背后是道德约束与学生权利界限的激烈拉锯,支持者认为,校规旨在维护校园风气与传统道德观,对学生行为进行必要引导,反对声浪则更为强烈,批评该规定实则越界,粗暴干涉了学生的个人隐私与婚恋自由,是一种不合时宜的“道德绑架”,其合法性与合理性存疑,这一争议核心在于,学校的管理权应在何处止步,个人的私域权利又应从何处开始,事件已超出校园范畴,成为一场关于法律、道德与个体自由界限的公共讨论。

国内多所高校在学生管理规定中明确禁止学生未婚发生性行为,违规者将面临警告、记过甚至开除学籍等处分,这一政策迅速引发社会热议:支持者视其为传统道德的回归,反对者则批评其侵犯个人权利,高校为何出台此类规定?其背后是教育管理、道德伦理与个体自由之间的复杂博弈。

高校规定的动因:道德教育与秩序维护

高校禁止学生未婚性行为的规定,并非孤立事件,而是长期以来教育管理理念的延伸,许多高校将学生视为“被监护人”,认为有责任引导其行为符合社会主流道德规范,尤其是在传统观念较强的地区,高校往往承担着“教书育人”中“育人”的重任,试图通过规章制度约束学生的私人生活。

高校也出于现实管理需要的考虑,学生婚前性行为可能引发一系列问题,如意外怀孕、性传播疾病、情感纠纷等,这些都可能升级为校园管理事件,甚至影响学校声誉,某些高校曾因学生情感问题处理不当而引发舆论危机,此类规定在一定程度上被视为风险防范措施。

争议焦点:权利、自由与道德的冲突

反对者认为,高校此类规定涉嫌越权,大学生多为成年人,享有宪法赋予的人身自由权,性自主权是基本人权的一部分,高校作为教育机构,是否有权干涉学生的私人生活?许多法律学者指出,学校规定若与上位法冲突,可能缺乏法律效力。《民法典》明确保护公民的隐私权和个人尊严,高校的禁止性规定是否构成对权利的过度限制,值得商榷。

此类政策也被批评为“一刀切”的管理懒政,性行为涉及个人情感、心理和生理需求,简单禁止可能适得其反,导致学生更倾向于隐瞒问题而非寻求帮助,许多高校在性教育方面的缺失早已被诟病——禁止规定出台的同时,配套的性健康教育、心理咨询服务却未同步完善。

传统与现代的价值观碰撞

这一规定也折射出中国社会在性观念上的深刻分歧,传统观念强调“性道德”与婚姻的绑定,尤其在许多家长和保守群体眼中,婚前性行为仍被视为“不检点”或“有伤风化”,高校的禁止政策某种程度上迎合了这类群体的期待。

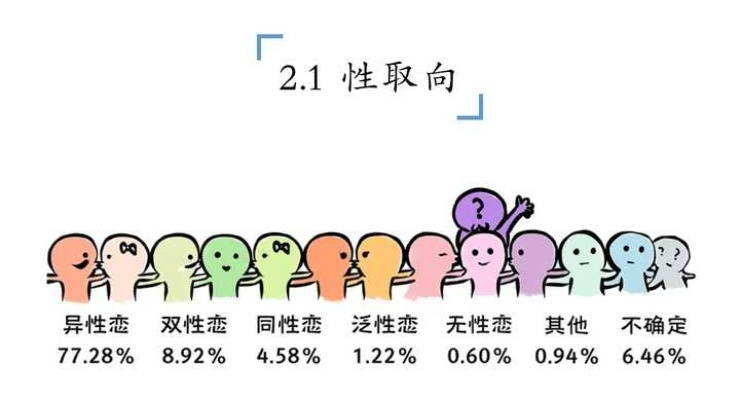

当代年轻人的性观念已发生显著变化,多项调查显示,大学生对婚前性行为的接受度逐年升高,2021年的一项覆盖全国高校的调研表明,超过60%的学生认为“性行为是个人选择,不应被干涉”,这种代际间的观念差异,使得高校规定面临巨大反弹。

比较视角:海外高校如何管理学生性行为?

相比之下,国外高校较少直接禁止学生性行为,而是更注重通过教育和服务引导学生做出负责任的选择,美国大学普遍提供免费避孕工具、性健康咨询和情感支持服务,并将性教育纳入必修课程,欧洲一些高校则强调“同意文化”(Consent Culture),注重培养学生的相互尊重意识。

这些做法并非放任自流,而是将重点从“禁止”转向“引导”,其核心逻辑是:成年人有能力做出自主决策,但需要足够的知识和支持来规避风险。

反思与建议:高校管理应如何平衡?

高校的初衷或许是善意的,但管理方式值得商榷,与其简单禁止,不如构建更科学的管理体系:

-

加强性教育与心理健康支持

高校应提供系统的性教育课程,涵盖生理知识、避孕措施、性疾病预防和情感管理等内容,帮助学生建立健康的性观念。 -

尊重学生权利,明确管理边界

学校规定需符合法律法规,避免过度干预私人领域,管理应聚焦于公共秩序维护(如宿舍行为规范),而非道德审判。 -

建立包容的校园文化

高校应倡导平等、尊重、多元的价值观,为学生提供开放的讨论空间和求助渠道,而非通过惩罚制造恐惧。

多所高校禁止学生未婚性行为的规定,既是道德焦虑的体现,也是管理困境的折射,真正的教育不应是简单的禁止,而是赋予学生理性选择的能力,在传统与现代观念的碰撞中,高校需要找到一条既尊重个体权利又履行教育责任的平衡之路,唯有如此,才能培养出既懂得自律、又拥有自由的成年人。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...