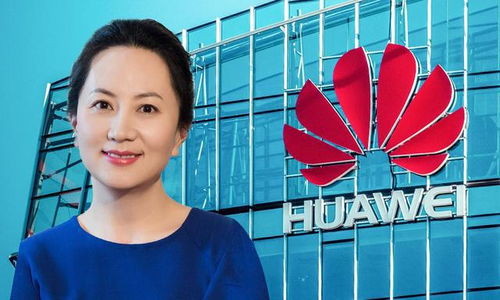

孟晚舟事件不仅是一场大国博弈的政治较量,更是一个个体在宏大叙事中承受的真实创痕,她脚踝上那一道清晰的淤青,成为被扣押、被监视的一千多个日夜的沉默见证,这淤青既是电子镣铐施加的身体印记,也是身处异国被迫卷入政治漩涡的情感伤痕,它提醒我们,在国际关系的棋局背后,是活生生的人及其尊严与坚韧,孟晚舟归国的身影感动无数人,那道淤青也因此成为历史中的一个符号——既刻录了不公与压迫,也昭示着抵抗与回归的人性力量。

2021年9月25日,孟晚舟乘坐中国政府包机离开加拿大,结束了近三年的软禁生活,当她踏上归途时,手腕上隐约可见的淤青痕迹,成为这场国际政治博弈中一个微小却深刻的注脚,这些淤青不仅是电子脚镣留下的物理印记,更是一个符号,折射出个人在宏大叙事中的挣扎、韧性以及难以磨灭的人性代价。

孟晚舟事件始于2018年12月,加拿大警方应美国要求逮捕了她,指控其违反美国对伊朗的制裁令,此后,她陷入了一场漫长的法律与政治拉锯战,在温哥华的软禁期间,她被迫佩戴GPS追踪脚镣,每日忍受着监控与限制,这些措施虽为保释条件,却无形中成为一种“无形的囚笼”,据报道,脚镣的摩擦与束缚在她手腕上留下了反复出现的淤青,这些痕迹不仅是肉体上的伤害,更是心理压力的外在体现,在公开出庭时,她刻意用衣袖或手表遮掩,但偶尔露出的淤青依然被镜头捕捉,引发广泛关注。

这些淤青首先象征着个体在全球化政治漩涡中的脆弱性,孟晚舟作为华为首席财务官,本是商业精英,却骤然成为中美科技战的“人质”,她的遭遇凸显了个人在大国博弈中的被动性——无论身份如何显赫,在政治机器的碾压下,人都可能沦为筹码,淤青是这种碾压的直接证据:它们无声地诉说着监控的压抑、自由的剥夺以及日夜相伴的焦虑,一名孟晚舟的友人在采访中透露,“她很少抱怨,但那些淤青让她在深夜难以入睡”,这种细节提醒我们,无论政治叙事如何宏大,其背后都是鲜活的人的苦难。

淤青也成为了抗争与韧性的象征,在软禁期间,孟晚舟并未消沉,她通过读书、绘画和与家人通信保持精神稳定,甚至公开表示“我从不后悔”,淤青在此转化为一种勋章般的印记,代表着她面对不公时的坚守,中国媒体将她的归国塑造成一场“胜利”,而这些淤青则强化了叙事中的英雄色彩——一个女性以柔克刚,抵御外部压力,但这种象征也存在争议:批评者认为,淤青被工具化,用以渲染民族主义情绪,而忽略了事件背后的司法复杂性,不可否认的是,这些痕迹真实地记录了一个人的抗争,它们既是软弱的证明,也是坚强的宣言。

孟晚舟的淤青还揭示了国际关系中的双重标准与人权问题,美国以“长臂管辖”为由追诉孟晚舟,而加拿大则成为司法执行的场所,这一过程被许多国际观察者批评为政治化司法,侵犯了个人权利,淤青作为物理证据,引发了关于保释条件是否过当的辩论,人权组织指出,电子监控设备常对佩戴者造成身心伤害,孟晚舟的案例放大了这一争议,她的释放得益于中美之间的外交博弈(包括美国暂缓起诉协议和中国释放两名加拿大公民),而非纯粹的法律正义,这进一步说明,淤青背后是国际政治的现实主义逻辑——强权即真理,个人往往成为牺牲品。

归国后,孟晚舟手腕上的淤青逐渐淡化,但它们的象征意义长久留存,它们提醒我们:在全球化时代,政治冲突不再遥远,它们直接烙印于身体与生活,华为事件折射出科技争霸、国家主权与个人自由的交织,而孟晚舟的淤青则成为这种交织的微观缩影,正如她在归国感言中所说,“泪水与希望交织,照亮前路”,这些淤青是泪水的物理形态,也是希望的火种——它们证明,即使是最强大的压力,也无法完全碾碎人的尊严。

孟晚舟的淤青超越了个人遭遇,引发我们对正义、权力与人性的深思,在政治叙事中,我们常沉迷于宏观分析,却忽略了个体的痛苦与韧性,这些淤青呼吁我们:在谈论国际关系时,不应忘记那些被烙印的身体与心灵,因为真正的历史,不仅写在条约与头条上,也刻在每一个普通人的伤痕之中。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...