神舟十八号乘组在中国空间站的“太空出差”日程紧凑而高效,聚焦多项核心科研任务与技术验证工作,航天员们开展了材料科学、流体物理等领域的空间实验,利用微重力环境探索地面难以实现的研究,助力前沿科学突破,他们完成了生命生态实验、舱外设备巡检与维护等操作,应对了包括太阳辐射、设备稳定性等空间环境挑战,乘组还承担了空间站环境维护、应急演练和健康监测等工作,全面保障在轨工作安全有序推进,展现了中国空间站作为国家太空实验室的科研能力与长期运行水平。

2024年4月,神舟十八号载人飞船成功发射,三名航天员叶光富、李聪和李广苏入驻中国空间站,开始了为期六个月的“太空出差”,这段任务不仅是我国载人航天工程的例行任务,更是空间站转入应用与发展阶段后的关键一环,在这漫长的太空之旅中,神十八乘组究竟在忙些什么?他们的工作又如何推动科学与技术进步?本文将深入揭秘他们的日常。

科学实验:太空微重力环境下的前沿探索

神十八乘组的核心任务之一是开展大量科学实验,太空的微重力、高辐射和真空环境为科研提供了独一无二的平台,这些实验覆盖了生命科学、材料物理、天文观测和地球监测等多个领域。

在生命科学方面,航天员进行了植物栽培实验,例如种植水稻和拟南芥,以研究太空环境对植物生长周期和基因表达的影响,这些研究未来可能为长期太空任务(如月球或火星基地)提供食物自给方案,他们还开展了人体生理学实验,通过监测自身的心血管功能、骨骼密度和免疫系统变化,为载人深空探索的健康防护积累数据,微重力会导致肌肉萎缩和骨流失,航天员需定期进行锻炼和医学检测,以验证对抗措施的有效性。

在材料科学领域,乘组利用无容器实验柜等设备,合成新型半导体材料或合金,微重力环境下,材料可避免地面重力导致的沉淀或变形,从而制造出更均匀、高性能的产品,这些成果有望应用于电子信息、能源存储等产业。

神十八乘组还承担了地球观测任务,通过高分辨率相机和光谱仪,他们拍摄全球气候变化、自然灾害和海洋动态的影像,为环境保护和灾害预警提供数据支持,对台风或森林火灾的监测可帮助地面部门及时响应。

技术验证:确保空间站稳定运行与未来任务准备

空间站作为长期在轨运行的复杂系统,需持续进行技术维护和升级,神十八乘组的一项重要工作是验证新技术和设备,他们安装了额外的防护装置,以应对空间碎片和微流星体的威胁,他们还测试了新型再生生保系统,包括水循环和氧气生成技术,这些系统能提高资源利用效率,减少对地面补给的依赖。

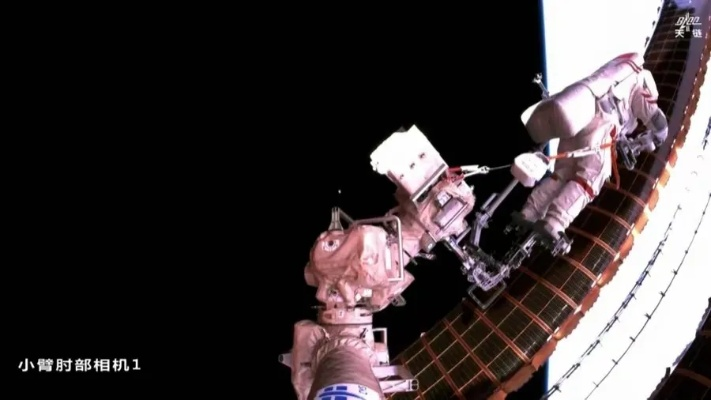

乘组还开展了舱外活动(太空行走),检查并维护太阳翼、机械臂等关键部件,在一次任务中,航天员成功修复了太阳翼的微小损伤,确保了能源供应的稳定性,这些活动不仅保障了空间站的安全,也为未来深空任务积累了经验。

更引人注目的是,神十八任务涉及了在轨燃料补加试验,这项技术是空间站长期运行和未来太空望远镜维护的核心,若能成熟,将大幅延长航天器寿命,降低任务成本。

日常维护:太空生活中的“家务活”

在太空,日常维护同样繁重,航天员需定期检查生命支持系统、清理过滤器、处理废弃物,并管理物资库存,这些工作看似琐碎,却直接关系到任务的成败,水循环系统必须高效运作,否则将影响饮用水供应;废弃物则需压缩存储或通过货运飞船返回大气层销毁。

乘组还负责空间站的软件更新和设备校准,在微重力环境下,工具和设备容易飘浮,航天员需接受严格训练,以高效完成这些任务,他们使用特制的束缚装置和工具,避免物品丢失或损坏。

公众科普与天地互动:激发科学热情

神十八乘组的另一项使命是开展科普教育活动,通过天地视频连线,他们为全球青少年演示趣味实验,如水滴在太空中的形态变化、陀螺运动等,生动解释物理原理,这些活动不仅激发了年轻一代对航天的兴趣,也提升了公众对科学技术的认知。

航天员需定期与地面控制中心沟通,汇报工作进展并接收指令,天地互动确保了任务的实时调整和问题的快速解决,乘组还通过社交媒体分享太空生活点滴,如吃太空餐、锻炼或拍摄地球美景,拉近了太空与公众的距离。

挑战与意义:为什么这些工作至关重要?

神十八乘组的工作并非一帆风顺,他们面临微重力带来的生理挑战、心理压力以及技术风险,长期太空生活可能导致睡眠障碍或孤独感,因此乘组需通过锻炼、娱乐和心理支持保持状态,紧急情况如设备故障或碎片预警,要求航天员具备快速应变能力。

这些努力具有深远意义,神十八任务是我国建设航天强国的重要一步,它不仅提升了空间站的运营能力,还为未来载人登月和国际合作奠定了基础,科学实验成果将惠及民生,如新药研发、先进材料制造等;技术验证则推动了航天产业的自主创新。

神十八乘组的“太空出差”是科学与探索的壮举,从前沿科研到日常维护,他们的工作彰显了人类对未知的勇气和智慧,随着任务持续推进,中国空间站正成为全球合作的平台,为人类太空梦想注入新动力。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

发表评论