叶企孙是中国现代物理学教育与科研的奠基者,被誉为“大师的大师”,他早年留学美国,回国后创建清华大学物理系,并培养出杨振宁、李政道、钱学森等众多顶尖科学家,他倡导理论与实践结合的教育理念,为中国物理学发展奠定了坚实基础,然而在特殊年代,他因牵连蒙受冤屈,长期沉默而黯淡,尽管晚年得以平反,他始终淡泊名利,终身未婚,将一生奉献给科学事业,叶企孙的卓越贡献与高尚品格,使其成为中国科学史上一位令人敬仰的“沉默巨人”。

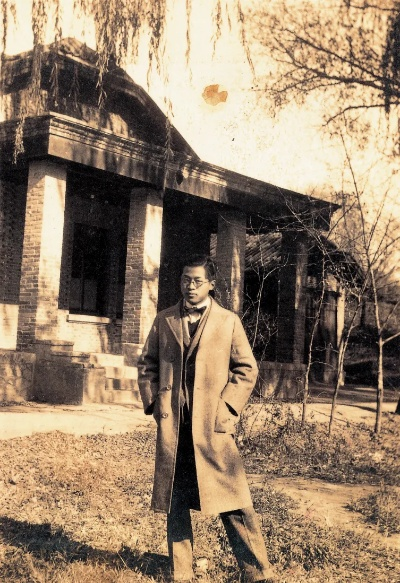

在清华大学物理系旧址的走廊墙壁上,挂着一张略显模糊的黑白照片,照片中的男子戴着圆框眼镜,目光沉静而深邃,他就是叶企荪——一个在当代大众视野中近乎隐匿,却在中国科学史上留下不可磨灭印记的名字,这位被誉为“中国现代物理学教育之父”的学者,用一生诠释了何为“桃李不言,下自成蹊”的精神境界。

叶企荪1898年生于上海一个书香门第,1918年留学美国芝加哥大学和哈佛大学,师从诺贝尔奖获得者布里奇曼教授,1923年,他在哈佛大学测定了普朗克常数,这一成果被国际物理学界沿用长达十六年之久,然而就在学术生涯的黄金时期,叶企荪做出了一个改变中国科学命运的决定——回国任教,1925年,他创建清华大学物理系,并在此后的二十余年间,将其打造成为中国物理学的摇篮。

叶企荪的教育理念极具前瞻性,他坚信“科学救国”,但反对急功近利的实用主义,在筹建清华物理系时,他坚持“重基础、宽口径”的教学原则,不仅注重理论教学,更大力建设实验设施,他亲自从海外采购仪器设备,甚至常常深夜还在实验室调试仪器,这种对实验物理的重视,在当时中国是开创性的,叶企荪常说:“物理学不是读出来的,而是做出来的。”这句话成为几代物理学人的座右铭。

叶企荪最令人称道的,是他独具慧眼识才育人的能力,1936年,一个名叫李政道的少年因抗战流亡至西南联大,叶企荪破格录取了这位仅有中学学历的青年,后来李政道与杨振宁共同获得诺贝尔物理学奖,成为中国科学界的骄傲,华罗庚原本只有初中学历,叶企荪不顾非议,力排众议将他聘为清华教员,后来华罗庚成为世界著名数学家,钱学森、钱三强、邓稼先、朱光亚...这一连串闪耀中国科学史的名字背后,都有叶企荪发现、培养和举荐的痕迹,他像一位辛勤的园丁,在中国科学的荒原上播下种子,静待花开。

然而命运对这位科学巨匠并不宽容,1952年院系调整,叶企荪被迫离开倾注半生心血的清华物理系,文革期间,他因莫须有的罪名身陷囹圄,出狱后已是疾病缠身,但即使在最黑暗的日子里,他依然保持着学者的尊严和风骨,据说有红卫兵到他家中抄家,看见桌上摊开的物理学外文期刊,厉声质问:“还在看这些洋玩意?”叶企荪平静地回答:“知识无国界,科学真理需要不断追寻。”这种对科学精神的坚守,令人动容。

晚年叶企荪生活清贫,却将毕生积蓄捐出设立奖学金,他终身未娶,将全部心血奉献给中国的科学教育事业,1977年逝世时,几乎没有媒体报道这位科学巨匠的离去,他的追悼会简朴而冷清,但历史终将给予每个人应有的评价——1980年代,叶企荪获得平反,他的贡献逐渐被重新认识,1999年,国家追授他“两弹一星功勋奖章”,尽管他并未直接参与这些项目,但没有他培养的人才,这一切都不可能实现。

叶企荪的一生仿佛是中国现代科学发展的隐喻——从西方取经,到本土化实践,历经磨难而不改其志,他不仅是物理学家、教育家,更是一种精神的象征:那种甘为人梯、愿作春泥的奉献精神;那种超越个人荣辱、着眼民族未来的博大胸怀;那种在逆境中依然保持理性与尊严的人格力量。

在当今急功近利的时代,叶企荪的故事尤其值得铭记,他提醒我们,真正的教育不是流水线生产,而是精心培育;科学进步不是一蹴而就,而是薪火相传;学者价值不是论文数量,而是思想深度,当我们仰望“两弹一星”元勋们的辉煌时,不应忘记那位站在他们身后,默默支撑起中国物理学大厦的奠基人。

叶企荪用一生诠释了什么是“大师之大”,不在于声名显赫,而在于培育了多少大家;不在于自身取得了多少成就,而在于开辟了多少新路,在这个意义上,他不仅是中国物理学的奠基者,更是一种学术传统和精神高度的象征——这种精神,依然照亮着中国科学前行的道路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...