中国总人口已超过14.1亿,庞大的人口规模为国家发展带来显著的机遇,包括丰富的劳动力资源、广阔的市场空间和持续的人口红利,人口老龄化加剧、区域发展不平衡、资源环境压力增大等挑战也日益突出,面对未来,中国需通过优化人口结构、推动科技创新、完善社会保障体系等措施,积极应对人口变化带来的多重影响,统筹推进经济社会高质量发展,走出一条具有韧性且可持续的发展之路。

国家统计局发布的数据显示,中国总人口已超过14.1亿,这一数字不仅彰显了中国作为世界人口第一大国的地位,也引发了广泛的社会讨论,人口规模既是发展的基石,也是国家治理的重要课题,在这一背景下,我们需要全面审视中国人口现状的结构性特征、面临的挑战以及未来的发展方向。

人口规模背后的结构性变化

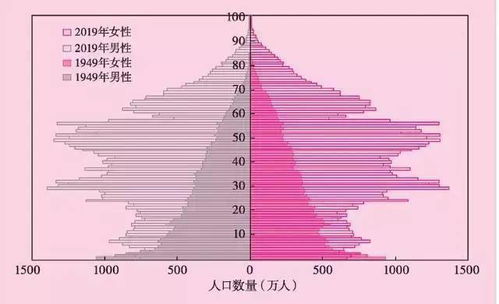

中国人口突破14.1亿,是长期人口增长与政策调控共同作用的结果,数字背后隐藏着深刻的结构性变化,老龄化进程加速,根据第七次全国人口普查数据,60岁及以上人口占比已达18.7%,65岁及以上人口占比超过13.5%,标志着中国已进入深度老龄化社会,生育率持续走低,尽管“全面二孩”和“三孩政策”相继实施,但2022年出生人口仍降至956万,总和生育率约为1.09,低于维持人口更替水平的2.1,城镇化率突破64%,城乡人口流动加剧,人口分布呈现“东密西疏”的格局。

这些变化不仅反映了社会经济转型的必然趋势,也对资源分配、公共服务和社会保障体系提出了更高要求。

人口红利消退与经济增长新动能

过去几十年,中国凭借庞大劳动力人口实现了经济高速增长,享受了显著的“人口红利”,随着劳动年龄人口(15-59岁)占比下降,传统红利逐渐消退,2022年,劳动年龄人口约为8.8亿,较2011年峰值减少超过5000万,劳动力成本上升、制造业转型升级压力增大,成为经济发展必须面对的现实。

但人口规模仍蕴藏着新机遇,超14亿人口意味着巨大的国内市场潜力,消费升级、服务业扩张和数字经济崛起正成为经济增长的新引擎,电子商务、在线教育、健康养老等产业蓬勃发展,依托规模优势形成了全球领先的产业链和供应链体系,人口素质持续提升,高等教育毛入学率超过57%,每年超过1000万高校毕业生涌入劳动力市场,为科技创新和产业升级提供了人才支撑。

挑战与应对:从数量到质量的转变

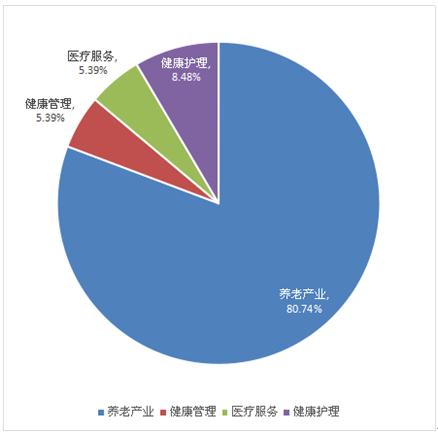

人口突破14.1亿的同时,资源环境压力、社会养老负担和区域发展不平衡等问题日益凸显,人均资源紧张,中国以全球约18%的人口养活世界近20%的粮食需求,但耕地、水资源和能源人均占有量均低于世界平均水平,养老保障体系面临考验,养老金支付压力增大,医疗和护理服务需求急剧上升,亟需构建多层次养老服务体系。

为应对这些挑战,政策需从单纯控制人口数量转向优化人口结构和质量,完善生育支持政策,降低养育成本,鼓励适度生育,扩大普惠托育服务、提供育儿补贴、推行弹性工作制等,推动延迟退休政策落地,开发老年人力资源,发展“银发经济”,通过户籍制度改革和区域协调发展战略,促进人口合理流动,缓解超大城市的压力,激发中小城市活力。

未来之路:以人为核心的可持续发展

人口规模不是负担,而是发展的宝贵资源,面向未来,中国需坚持“以人为核心”的现代化道路,强化科技创新和职业教育,提升全要素生产率,抵消劳动力减少的负面影响,构建包容性社会政策,关注弱势群体,推动共同富裕,加强农村养老服务网络建设,缩小城乡差距,积极参与全球治理,通过“一带一路”倡议和国际合作,实现人口资源与全球市场的良性互动。

中国总人口超14.1亿既是国情的基本面,也是谋划未来的起点,在人口总量趋于稳定的背景下,如何通过结构性改革释放质量红利,将决定中国能否顺利跨越“中等收入陷阱”,实现可持续发展,唯有统筹人口与经济社会、资源环境的关系,才能在变局中开辟新局,迈向高质量发展之路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...