2021年5月22日,甘肃白银山地马拉松赛遭遇极端天气,导致16名参赛选手不幸遇难,震惊全国,这场悲剧暴露出赛事组织、应急预案及风险管理方面的严重不足,极端气候突袭之下,赛道保障缺失、救援响应迟缓等问题被逐一放大,事件不仅是对具体运营团队的问责,更是对整个户外极限运动行业的安全警示,它促使社会各界重新审视体育赛事的安全底线,推动行业监管强化、标准制定完善及选手自救能力的提升,以避免类似悲剧重演。

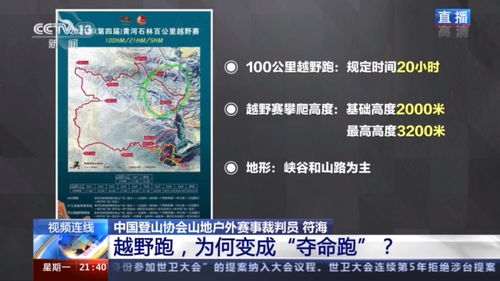

2021年5月22日,一场突如其来的极端天气袭击了甘肃省白银市景泰县黄河石林景区,正在这里举行的第四届黄河石林山地马拉松百公里越野赛瞬间成为死亡竞技场,这场比赛中21名参赛选手遇难,16人经官方确认为比赛直接导致的死亡,其余5人虽获救但伤势严重,这一事件不仅成为中国体育史上最严重的马拉松事故,也引发了全球对极限赛事安全管理的深刻反思。

事件回顾:从竞技场到生死场

比赛当日,上午还晴空万里的景泰县在午后突然遭遇大风、降水、降温的极端天气,气温骤降至0℃以下,部分赛道区域出现冰雹、冻雨,能见度极低,参赛选手大多穿着短袖短裤,未携带防寒装备,在海拔较高的赛段(约2000-2300米),多人出现失温症状,最终21人失去生命体征,救援队伍因天气恶劣无法及时抵达,许多选手通过自救或互救侥幸生还,但仍有16人因严重失温不幸遇难。

失温:隐形杀手的致命威胁

失温(Hypothermia)是这起事故的直接死因,当人体热量流失速度超过生成速度,核心体温降至35℃以下时,会出现意识模糊、心律不齐、器官衰竭等症状,山地马拉松选手在剧烈运动后出汗,衣物潮湿,加之狂风暴雨,热量急剧流失,许多遇难者倒在赛道旁,因救援延迟而失去生还机会,失温在户外运动中并不罕见,但此次比赛的恶劣天气叠加组织疏漏,将其破坏力放大到极致。

赛事组织:安全漏洞与责任缺失

事后调查显示,赛事运营方存在多重安全隐患:

- 应急预案缺失:未对极端天气制定暂停或终止比赛的机制;

- 强制装备要求不足:未要求选手携带防风防雨外套、保温毯等必要装备;

- 补给站设置不合理:高海拔赛段补给站稀疏,缺乏医疗人员和保暖设施;

- 救援响应迟缓:救援队伍未能及时抵达核心险区。

这些漏洞暴露了中国部分体育赛事“重商业推广、轻安全管理”的弊病,运营方为降低成本,简化了安全保障流程,最终酿成悲剧。

行业反思:从狂欢到理性

中国马拉松赛事近年来呈现“爆炸式增长”,2011年全国仅举办22场马拉松,到2019年已超过1800场,许多地方政府将赛事视为城市宣传和旅游推广的工具,却忽视了高风险项目的专业性和安全性,此次事故后,国家体育总局紧急叫停全部山地越野赛事,并发布《关于加强体育赛事活动安全监管服务的意见》,要求严格落实安全主体责任、完善应急预案、强化救援保障。

全球视角:极限赛事的风险管控

类似悲剧并非中国独有,2012年英国“格拉斯顿伯里”马拉松因高温导致多人中暑死亡;2018年南非“同志马拉松”亦发生选手猝死事件,国际田联(World Athletics)和越野跑协会(ITRA)均制定了严格的赛事安全标准,包括强制装备检查、医疗支援部署、天气监测机制等,许多发展中国家仍因监管缺失、商业化过度而面临风险。

生命之重:超越竞技的人文关怀

马拉松的本质是挑战自我、超越极限,但前提是生命尊严得到保障,遇难的16人中,包括中国超马纪录保持者梁晶、残运会冠军黄关军等顶尖选手,他们的离去不仅是家庭的悲剧,更是整个体育界的损失,赛事组织者、地方政府、参赛选手乃至公众都需重新审视体育竞赛的意义:胜利不应以生命为代价,激情不能替代理性。

用制度守护奔跑的自由

甘肃山地马拉松悲剧是一面镜子,照见了中国体育产业高速发展背后的盲点,唯有建立健全的法律法规、专业的运营标准、透明的监督机制,才能让奔跑者真正自由而安全地驰骋于山海之间,16条逝去的生命已然无法挽回,但他们的故事应当成为变革的起点——正如一名幸存者所说:“我们奔跑是为了更好地活着,而不是相反。”

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...