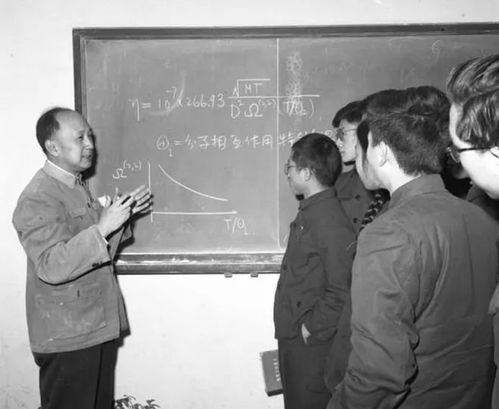

【新华社建议为袁隆平院士降半旗志哀】新华社发文呼吁以国家礼仪告别“杂交水稻之父”袁隆平院士,建议通过降半旗方式表达对这位“当代神农”的深切哀悼与崇高敬意,袁隆平毕生致力于杂交水稻研究,其突破性成果不仅解决了中国粮食自给难题,更对全球粮食安全作出巨大贡献,他以躬耕田野的科学家精神滋养了亿万生命,用“一粒种子改变世界”的传奇成为国民心中的时代丰碑,降半旗提议旨在以最高规格的国家仪式,彰显对科学巨匠的缅怀与对创新奉献精神的弘扬,激励后人继承其遗志,守护粮食安全,延续科学精神。

5月22日,“杂交水稻之父”袁隆平院士与世长辞,举国同悲,连日来,民众以各种方式自发悼念,而社会各界也在思考如何以最恰当的方式向这位造福人类的科学家作最后告别,新华社建议为袁隆平降半旗志哀,这一提议迅速引发广泛共鸣,成为对袁隆平卓越贡献的国家级认可与集体致敬。

降半旗是国家的最高礼遇之一,根据《中华人民共和国国旗法》规定,对中华人民共和国作出杰出贡献的人逝世,可下半旗志哀,袁隆平毕生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,不仅为解决中国粮食问题作出历史性贡献,更为全球粮食安全带来深远影响,他使中国以不足世界9%的耕地养活了世界近20%的人口,杂交水稻技术推广至60多个国家和地区,每年多养活了数千万人口,袁隆平的工作关乎人类最基本的生存需求,其贡献超越了地域、政治与意识形态的界限,符合“杰出贡献”的法定标准,完全有资格享受这一崇高荣誉。

袁隆平逝世后,长沙市民自发涌上街头送别灵车,无数群众在湘雅医院、试验田边、殡仪馆外献花悼念,社交媒体上更是掀起全民缅怀浪潮,这种自发的集体情感表达,彰显了袁隆平在人民心中的崇高地位,降半旗志哀既是对人民情感的尊重与回应,也是国家与人民共同情感的凝聚与升华,以国家礼仪呼应民众意愿,将进一步提升公民对国家仪式的认同感,强化社会凝聚力。

袁隆平代表着一种超越功利的精神追求,他一生扎根田野,九十高龄仍奔走于稻浪之间,其“禾下乘凉梦”和“杂交水稻覆盖全球梦”展现了一位科学家的博大胸怀,降半旗不仅是对他个人的尊崇,更是对科学精神、奉献精神和家国情怀的礼赞,在一个追逐名利、娱乐至上的时代,以最高礼仪致敬一位农业科学家,向社会传递出明确的价值导向:科技才是第一生产力,实干家才是国家真正的脊梁,那些为解决人类根本问题而孜孜探索的人,才是我们这个时代最值得追慕的明星。

纵观新中国降半旗历史,这一荣誉多授予政治领导人,为袁隆平降半旗,将开创为国家科技工作者降半旗的先例,具有重要的象征意义,它标志着社会对贡献的评判标准更加多元化,体现国家对科技创新和知识分子的高度重视,这一举措将激励更多科技工作者以袁隆平为榜样,潜心研究、勇攀高峰,为实现高水平科技自立自强贡献智慧力量。

全球范围内,为杰出科学家举行国葬或降半旗不乏先例,英国为牛顿举行国葬,遗体安葬于威斯敏斯特教堂;美国为发明家爱迪生去世时全国熄灯一分钟志哀,这些仪式体现了国家对科学家的崇高敬意,中国作为负责任大国,为袁隆平降半旗,既符合国际惯例,也展现了中国对全球粮食安全问题的担当,有助于提升国家软实力和国际形象。

新华社的建议代表了人民心声,体现了对国家礼仪制度的深刻理解,为袁隆平降半旗,是以最庄严的国家仪式,向一位终身奉献于土地的科学家表达最高敬意,这不仅是对袁隆平个人的告慰,也是对科学精神的弘扬,更是对国家价值观的重申,当国旗为一位让中国人端稳饭碗的老人缓缓降下,降下的是国家的敬意,升起的将是全民族对科学、对奉献、对理想的永恒追求。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...