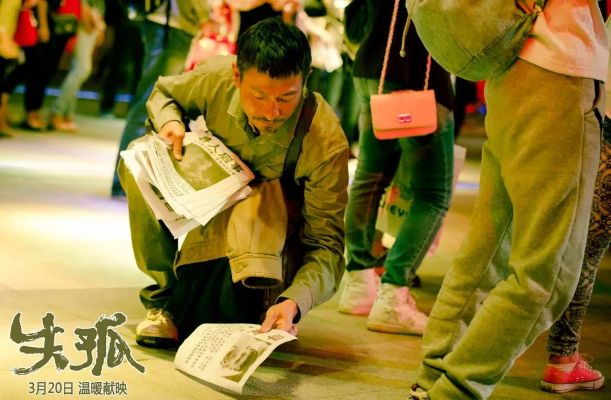

,《寻子启示录,当58个名字刺穿社会安全网络》深刻揭示了个体悲剧背后系统性的社会之痛,这58个名字不仅是58个破碎家庭的绝望呼唤,更是对基层社会治理能力的严峻拷问,它如同一把利刃,刺穿了看似牢固的公共安全网络,暴露出其在预警机制、应急响应和社区协作等方面的脆弱与缝隙,事件超越了单纯的刑事案件,引发全社会对儿童保护制度、打拐行动成效及科技手段应用局限性的深刻反思,警示我们必须编织一张更密实、更响应迅速的安全网,才能守护每一个家庭的希望。

新华网一则“5天走失58名儿童”的报道像一面冷酷的镜子,映照出当代社会肌理中隐藏的裂痕,这不仅仅是一个数字,更是58个家庭的破碎夜晚,58段童年的突然中断,以及一个文明社会必须直面的人道考题,当我们在科技昌明、监控无处不在的时代谈论儿童走失,这些数字背后揭示的不仅是家庭监护的疏忽,更是整个社会保护网络的结构性脆弱。

数据背后藏着残酷的地域与时间密码,据统计,儿童走失高发场景呈现惊人规律性:节假日商圈、学校周边路段、农村集市成为重灾区,这些看似普通的日常生活场景,实则暗藏风险,5天58人的走失频率,相当于每小时就有一个孩子从我们的安全网络中漏出,这种流失速度令人心惊,更值得深思的是,找回率虽逐年提升,但仍有部分孩子最终落入非法收养、强迫劳动甚至更悲惨的境地,每一个未找回的孩子,都是对社会良知的持久拷问。

技术赋能下的寻人机制已经取得长足进步。“团圆”系统与公安部门联动,实现了黄金响应机制;人脸识别技术在车站、机场构建起数字防线;大数据预测分析甚至能预判高风险区域,但这些科技利器依然面临最后一公里难题:如何覆盖偏远农村地区?如何解决信息传递的时间延迟?如何避免技术使用中的隐私悖论?我们建造了数字时代的巴别塔,却尚未打通所有救赎的通道。

比技术漏洞更隐蔽的是社会心理的盲区,公众对儿童走失存在“不会发生在我身边”的认知偏差,导致社区预警灵敏度不足。“责备受害者”思维模式使许多家庭在孩子走失后不敢及时求助,错失黄金寻找期,这种社会心理的“默许”无形中为犯罪活动提供了温床,要构建真正有效的防护网,必须打破这些心理壁垒,培养“人人都是守护者”的共同体意识。

儿童保护需要超越传统思维的制度创新,可以借鉴国际经验构建“安全三角”制度:建立国家儿童安全数据库,推行儿童身份识别生物信息备案制,设立高风险场所的强制保护标准,更重要的是完善法律惩戒体系,对买卖同罪、拐卖重罪形成足够威慑,法律不仅是惩罚的工具,更应是预防的屏障。

每一个孩子的失踪,都是对整个社会的灵魂拷问,58个数字背后,是58次社会契约的违约,是58次集体监护的失职,在科技日新月异的今天,我们更需要回归最基本的人性关怀——邻里守望的温暖、社区联动的紧密、陌生人之间的善意提醒,这些看似传统的安全要素,恰恰是现代风险社会中最珍贵的韧性资源。

儿童走失问题最终极的解决方案,在于构建一个真正将儿童权益置于中心的社会生态,这需要政策制定者、技术专家、社区组织与每个公民的共同参与,当我们能够毫不犹豫地为陌生孩子系紧鞋带,当我们能自然地为徘徊街角的孩子多问一句,当我们能建立瞬间响应的社区警报网络——那时58这个数字才会成为历史的注脚,而非现实的刺痛。

保护儿童就是保护社会的未来,而这份保护需要的不仅是眼泪与同情,更是制度与行动的结合体,58个走失儿童的故事应当成为变革的催化剂,催生一个真正不让一个孩子掉队的社会共同体。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...