近日,某地公交司机在工作期间突发疾病猝死,却被当地人社部门认定不属于工伤,引发社会广泛争议,官方回应称,因该司机死亡情形不符合《工伤保险条例》中相关条款,故不予认定工伤,舆论质疑指出,司机是在工作时间和工作岗位突发疾病,且在急救48小时内死亡,理应视为工伤,这一认定结果暴露出当前工伤认定标准与劳动者权益保障之间存在落差,也反映出相关法规在实际操作中的僵化与不足,亟需得到更人性化的审视与修正。

某地公交司机在工作期间猝死却未被认定为工伤的事件引发舆论广泛关注,官方回应称,由于司机“未在岗位上当场死亡”,不符合《工伤保险条例》中关于视同工伤的规定,因此不予认定工伤,这一回应随即在网络上掀起讨论热潮,许多网友为司机鸣不平,质疑现行规定是否合理。

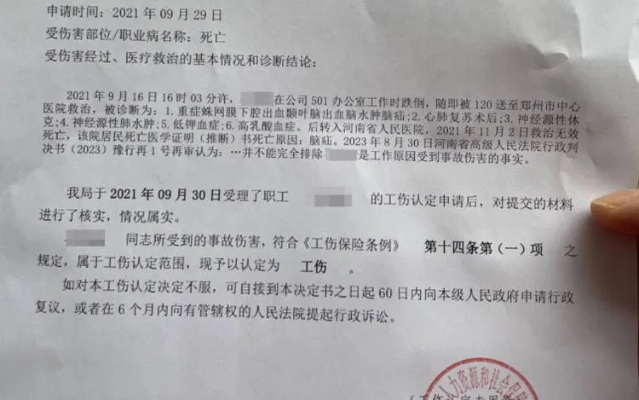

根据媒体报道,该公交司机在驾驶过程中突发身体不适,勉强将车辆停靠安全区域后陷入昏迷,经送医抢救数小时后不幸离世,人社部门在工伤认定过程中认为,由于司机并非“当场死亡”,不符合《工伤保险条例》第十五条规定的“在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的”视同工伤情形。

这一认定结果引发社会广泛质疑,许多网友认为,司机在生命最后时刻仍恪尽职守,保障乘客安全,这种行为应当得到尊重和保障,有评论指出:“司机坚持停好车才倒下,这种敬业精神反而成为无法认定工伤的理由,令人寒心。”

法律专家指出,现行《工伤保险条例》自2004年施行以来,虽然经过多次修订,但在实际操作中仍存在一些争议点,中国政法大学社会法研究所所长娄宇教授表示:“‘48小时’的规定是为了区分工伤与一般疾病,但在具体案件中需要综合考虑各种因素,不能机械适用。”

类似争议并非个例,2019年,某快递员在配送途中突发疾病,送医抢救超过48小时后死亡,同样未被认定工伤;2021年,某企业员工加班期间突发脑溢血,经抢救数十天后离世,家属申请工伤认定也遭拒绝,这些案例均显示现行规定在应对现实复杂情况时存在的局限性。

全国总工会相关负责人曾公开表示,针对“48小时”条款的争议,应当从保护劳动者权益的角度出发,进行更加人性化的解释和适用,部分地方法院在审理类似案件时,也开始采取更为灵活的态度,考虑工作时间、工作环境与疾病发生的因果关系等多重因素。

这起事件也引发了对公交司机职业健康问题的关注,研究表明,公交司机由于长期久坐、精神高度紧张、作息不规律等原因,属于心血管疾病高危人群,某城市公交 union 2022年的调研显示,超过60%的公交司机患有不同程度的职业相关疾病。

中国社科院法学研究所副研究员邓丽表示:“工伤保险制度的本质是对劳动者进行保障,认定标准应当随着社会经济发展和新型职业风险的出现而不断调整完善,对于这类案件,应当更多考虑职业特殊性以及事件发生的整体情境。”

值得注意的是,2021年人力资源和社会保障部曾就《工伤保险条例》修订公开征求意见,其中就包括对“视同工伤”情形的调整建议,虽然最终修订尚未完成,但反映了相关部门已经注意到现行规定存在的问题。

在这起公交司机猝死事件中,尽管官方回应基于现行法律规定有其依据,但却缺乏应有的温度和人道主义关怀,良好的社会治理不仅需要依法行事,还需要考虑社会公平正义和公众情感,法律执行过程中应当兼顾法理与人情,避免机械适用法律条款带来的负面社会效应。

这起事件应该成为一个契机,推动工伤保险制度的进一步完善,加强对劳动者特别是高风险职业群体的保障,用人单位也应当更加重视员工健康管理,提供定期体检和健康干预,避免类似悲剧再次发生。

无论如何,一位在生命最后时刻仍坚守岗位、保障公共安全的公交司机,应当获得社会的尊重和制度的保障,只有当法律既能保持刚性约束,又能体现人文关怀,才能真正实现公平正义,促进社会和谐稳定。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...