2017年高考状元们的辉煌成就,不仅是个人天赋与勤奋的见证,更折射出深刻的社会图景与时代印记,他们作为“别人家的孩子”被推至聚光灯下,承载着家庭期望、学校教育成果的集中展示,也成为阶层流动希望的象征,状元光环背后,亦反映出教育资源分配、城乡差异以及应试文化带来的压力与争议,他们的成功既是个体努力的胜利,也是特定教育体制与家庭资本共同作用的结果,这一现象促使公众在喝彩之余,更多元地思考成才路径与教育公平的时代命题。

2017年的夏天,如同往年一样,伴随着蝉鸣与暑热,一批“高考状元”的名字以各种形式迅速传遍大江南北,他们被冠以“学霸”、“天才”的头衔,成为媒体追逐的焦点、家长口中的“别人家的孩子”、以及无数学子仰望的标杆,当我们拨开喧嚣与崇拜的迷雾,重新审视“2017高考状元”这一群体时,会发现他们不仅是天赋与努力的结合体,更是一面折射出中国教育发展、社会心态与个体价值的时代镜像。

多元化的“状元”画像:打破单一学霸刻板印象

与人们传统印象中只会埋头苦读的“书呆子”不同,2017年的高考状元们呈现出更为多元和立体的形象,他们中的许多人不仅是学习上的佼佼者,更是兴趣广泛、综合素质突出的青年。

以优异成绩夺得某省理科状元的王同学,同时是一名业余围棋高手,段位不俗;另一位文科状元李同学,则在高中阶段就出版了个人诗集,展现了深厚的人文素养,媒体对他们的报道,也逐渐从单纯聚焦分数,转向挖掘其学习方法、时间管理、兴趣爱好乃至家庭教育背景,这种转变,在一定程度上打破了社会对“状元”的单一刻板印象,传递出一个积极信号:顶尖的学习成绩并非以牺牲全部个人生活和兴趣为代价,高效、自律与全面发展可以并存,他们成功的背后,是科学的学习方法、极高的专注度、良好的心态以及家庭营造的宽松且支持性的环境。

方法论与心态:揭秘“状元”背后的成功逻辑

纵观2017年各位状元分享的心得,“方法”与“心态”是两个高频关键词。 在方法论上,他们普遍强调的不是“题海战术”的盲目,而是“精准努力”的智慧,善于总结归纳,构建属于自己的知识体系网络,比机械刷题更为重要,多位状元提到“错题本”的极端重要性,其核心在于对错误进行反思和溯源,从而实现针对性提升,避免重复犯错,他们注重学习效率而非单纯的时间堆砌,劳逸结合是普遍状态。

在心态层面,他们展现出超乎年龄的沉稳与乐观,高考被他们视为一个阶段性的目标,而非人生的终极审判,强大的抗压能力,帮助他们在大考面前保持冷静;而清晰的自我认知,则使他们能客观分析自身优劣,不骄不躁,许多状元在接受采访时都提到,父母和老师从未给予他们必须考“第一”的压力,这种相对宽松的期待,反而卸下了他们的心理包袱,让他们能轻装上阵,发挥出最佳水平,他们的成功,是智力、毅力、体力和心力的综合胜利。

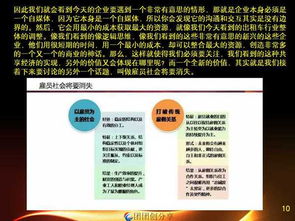

状元热与冷思考:光环效应与社会反思

“状元热”年年有,2017年亦不例外,名校争抢、企业颁奖、媒体轰炸,一时间风头无两,这种现象背后,是全社会对优质教育资源的渴望和对“成功”模式的单一崇拜,状元们被符号化,成为教育成功的“终极样板”,其带来的光环效应巨大。

我们需要对“状元热”进行冷思考,状元的产生具有一定的偶然性,在顶尖高分段,学生们的知识水平和能力差距微乎其微,临场发挥、身体状况甚至一道选择题的运气,都可能决定“状元”桂落谁家,将极少数个体的成功过度聚焦和神话,无疑会加剧教育焦虑,让“唯分数论”进一步固化。

社会过度关注“状元”本身,而非其成长的内在规律和教育生态的整体改善,是一种本末倒置,每一个状元都是其自身天赋、家庭环境、学校教育、个人努力共同作用的结果,其经验可以借鉴,却难以简单复制,比起追捧个别“状元”,我们更应关注如何让大多数学生都能获得公平而有质量的教育,如何培养他们的创新精神和终身学习的能力。

超越分数:状元们的未来与教育的真谛

高考状元的光环终会随时间褪去,2017年的状元们,如今已大学毕业,走向人生的下一站,他们中的一些人继续在学术领域深造,一些人进入职场开创事业,他们的未来拥有无限可能,但绝不会仅仅由四年前的那个高考分数所定义。

他们的故事提醒我们,教育的真谛远不止于培养“状元”,而在于唤醒每一个个体的内在潜能,培养他们成为有健全人格、有社会责任感、有追求幸福能力的人,高考是一个重要的门槛,但它绝非人生的终点,状元们的价值,不仅在于他们考了多少分,更在于他们如何运用自己的才智与努力去面对未来更广阔的人生挑战。

回望2017年的高考状元,他们是一个时代的注脚,是中国教育发展到一个特定阶段的产物,他们身上凝聚着个体的奋斗、家庭的期望、教育的成果与社会的复杂心态,我们赞赏他们的卓越,但更应理性看待其成功的特殊性;我们汲取其有益经验,但更要致力于构建一个让所有孩子都能百花齐放、健康成长的教育生态,唯有如此,我们才能真正超越对“状元”的崇拜,回归到对“人”的培育本身。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

发表评论