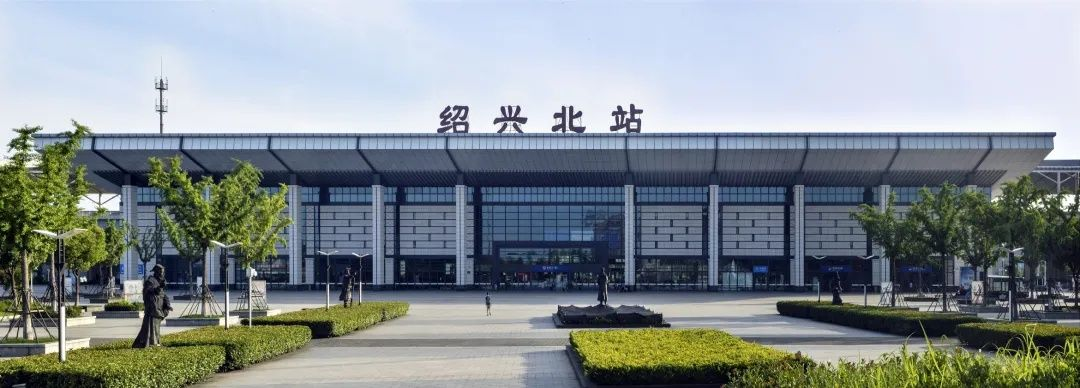

绍兴北站作为现代交通枢纽,与千年古城绍兴相遇,展开了一场传统与现代的双向奔赴,车站不仅是出行枢纽,更成为连接古今的文化窗口,其设计融入江南水乡元素,使旅客在抵达瞬间便能感受到绍兴深厚的历史底蕴,古城也因高铁的连通焕发新机,更多游客便捷抵达,推动文化旅游与经济协同发展,这一相遇,既彰显了交通设施的现代化服务能力,又延续了绍兴的文化脉络,成为城市发展的生动缩影。

绍兴北站矗立在镜湖新区广袤的田野与新兴的楼宇之间,银灰色的流线型屋顶如巨鸟展翅,又似一页徐徐展开的越地书卷,每当一列列高速列车无声地滑入又驶出站台,带来的不仅是南来北往的旅客,更是一场传统与现代、静谧与喧嚣的剧烈碰撞,这座车站,早已超越了交通枢纽的单一角色,它是一扇巨大的时空旋转门,门外是千年古城的从容气韵,门内是当代中国奔涌的脉搏。

从建筑美学的视角审视,绍兴北站本身就是一首凝固的现代诗,却巧妙押着古韵的平仄,其设计灵感源于绍兴特有的“水乡、桥乡、酒乡”文化意象,巨大的屋顶起伏绵延,是对周边鉴湖水域波浪的抽象写意;开阔的站房空间与立柱结构,依稀可见传统水乡廊棚的通透与延展,阳光透过精心设计的采光天窗洒落,光影斑驳,仿佛置身于兰亭集序中描绘的“茂林修竹”之境,只是这里的“竹”化作了现代的钢结构丛林,它没有简单地复制白墙黛瓦,而是将古典文化的灵魂抽离出来,再用当代的建筑语言进行转译与重构,成就了一个既前瞻又怀旧的文化地标,这种“神似而非形似”的表达,恰是文化自信的至高体现。

任何一场深刻的转型都伴随着不可避免的阵痛,绍兴北站亦如此,因其庞大的扩建工程和特殊的软土地基,它一度被旅客戏称为“叙利亚战损风”、“进士赶考之路”,网络上流传的关于进站路途漫长、设施不便的调侃,是其作为基础设施在成长过程中的真实写照,但这些调侃的背后,实则是一种善意的监督和巨大的期待,民众的吐槽,恰恰说明这座车站对他们至关重要,它已深度融入城市的公共生活,成为人们关切的一部分,随着配套工程的不断完善,天桥变通途,风雨连廊建成,曾经的“痛点”正被逐一化解,这个过程,正是一座城市与它的门户共同成长、彼此磨合的生动样本。

更深一层看,绍兴北站的真正价值,在于它重构了古城的时间与空间秩序,在过去,绍兴的时间是慢的,是乌篷船的欸乃声中荡开的涟漪,是黄酒在陶坛里缓慢的沉淀,高铁的到来,以一种近乎霸道的方式,将“高速”和“即时”的现代时间法则嵌入古城,它将绍兴与杭州、上海乃至全国的巨大城市群紧密串联,形成了“一小时交通圈”、“同城化”的生活图景,空间的距离被时间重新定义,绍兴不再是地图上一个相对遥远的文化符号,而是变成了都市圈中可以朝至夕归的“后院书房”。

这种时空压缩,为绍兴注入了前所未有的活力,上海的投资者可以清晨乘高铁来绍兴考察项目,下午便返回外滩的办公室;杭州的年轻人周末一脚踏进绍兴,只为寻一碗地道的臭豆腐,在鲁迅故里的石板路上感受半日闲适,人才、资本、信息、技术沿着铁轨高速流动,打破了地域的壁垒,为这座古城带来了新的发展机遇与城市想象。

这场奔赴绝非单向的掠夺,绍兴北站不仅是向外输送效率的端口,更是向内引流文化的闸门,无数旅客通过这扇门,涌入这座没有围墙的博物馆,他们沿着站前大道,走向鲁迅故里,去触摸“民族魂”的铮铮铁骨;走向沈园,在断垣残壁上聆听千年前爱情的低吟;走向仓桥直街,在烟火气中品味水乡的日常,高铁,让绍兴从一座被瞻仰的文化圣殿,转变为一个可沉浸、可体验、可生活的文旅目的地,古城的文化资本,藉由现代交通,完成了价值的极致放大。

绍兴北站的故事,是一个关于“双向赋能”的精彩叙事,现代科技基础设施并没有湮没古城的传统,反而为其插上了腾飞的翅膀;而深厚的文化底蕴,也没有阻碍现代化的进程,反而为冷硬的钢铁轨道注入了温润的人文温度,二者在碰撞中融合,在摩擦中前进。

当我们站在绍兴北站宽阔的站台上,会看到这样一幅图景:一列高速列车驶向充满机遇的未来,而它的倒影,却清晰地映照在古城门前千年流淌的碧水之中,这,便是绍兴在时代巨变中找到的最佳平衡——它既未在怀旧中固步自封,也未在发展中迷失自我,绍兴北站,正是这场伟大双向奔赴最有力的见证者和推动者。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...