近日,艺人炎亚纶私人聊天记录在网络曝光,引发广泛关注,事件不仅涉及个人隐私的边界争议,也折射出网络时代公众人物私生活与公众期待的冲突,舆论场中,既有对其行为道德层面的质疑,亦出现对隐私侵犯与网络审判合理性的反思,公众人物的私域权限何在?道德评判的尺度又该如何界定?这一事件再次将私德与公众监督的复杂关系推向讨论中心,促使社会思考如何在理性批评与尊重个体权利之间寻求平衡。

台湾艺人炎亚纶的私人聊天记录在网络上被泄露并广泛传播,引发舆论哗然,这一事件不仅涉及个人隐私的侵犯,更折射出公众人物在数字时代面临的边界困境、社会对明星私德的放大审视,以及网络舆论中道德审判的复杂性,炎亚纶的聊天记录曝光,看似是娱乐八卦的又一则谈资,实则触及了法律、伦理与社会心理的多重维度。

事件回顾:私域对话如何成为公共议题?

炎亚纶的聊天记录最初通过匿名渠道在社交媒体上流传,内容涉及其与多位网友的私人对话,部分对话被指“暧昧”“越界”,甚至被质疑涉及道德问题,随后,炎亚纶通过经纪公司回应,称聊天记录被断章取义,并强调私人对话不应被公开评判,舆论并未平息,网友分成两派:一方谴责其行为“失格”,另一方则质疑泄露者侵犯隐私的法律责任。

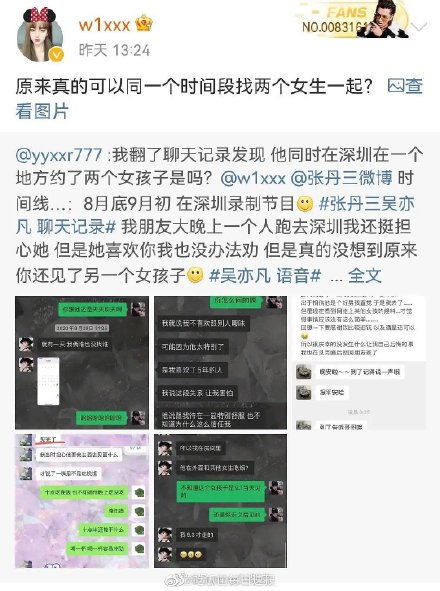

这一事件并非孤例,近年来,从好莱坞到内地娱乐圈,私人聊天记录、邮件或视频的泄露屡见不鲜,例如2014年的“好莱坞艳照门”、2021年吴亦凡事件中的聊天证据等,均显示数字时代私人信息的脆弱性,公众人物的一言一行被置于显微镜下,其私域与公域的边界日益模糊。

隐私权与公众知情权:法律与伦理的博弈

聊天记录泄露首先涉及法律问题,根据《民法典》和《个人信息保护法》,公民隐私权受法律保护,未经许可公开他人私人对话可能构成侵权,即使内容涉及公众人物,其私人生活仍受法律保障,现实中公众人物常被要求“德艺双馨”,其私德被视为社会榜样的一部分,这种期待导致公众知情权与隐私权之间的冲突:大众是否有权以“道德监督”之名窥探私域?

法律学者指出,公众人物的隐私权虽有一定减损,但并非无限让渡,若聊天内容不涉及违法犯罪,仅关乎私人情感或价值观,则泄露行为可能构成违法,若内容涉及公共利益(如欺诈、违法行为),则公开可能被视为正当监督,炎亚纶事件中,聊天记录并未显示违法线索,更多是私人情感的流露,因此舆论对泄露者的谴责声浪渐高。

网络道德审判:狂欢背后的心理机制

事件发酵过程中,网络舆论呈现典型的“道德审判”特征:网友通过碎片化信息迅速定性炎亚纶的“人设崩塌”,并对其进行集体声讨,这种审判往往基于情绪而非事实,例如对聊天记录中的只言片语进行过度解读,心理学研究显示,网络匿名性助长了“正义感”的膨胀,许多人通过批判他人获得道德优越感。

更深远的问题在于,这种审判往往忽略语境与人性复杂性,私人对话本存在于特定关系中,脱离背景的公开必然导致失真,炎亚纶在回应中提到“对话被裁剪与恶意解读”,正是此类事件的普遍困境,公众对明星的“完美期待”常与现实形成巨大落差,进一步加剧舆论反弹。

公众人物的困境:人设、真实与自我保护

炎亚纶事件也折射出公众人物的生存悖论:他们既需维持符合大众期待的“人设”,又不得不在私域中展现真实自我,社交媒体时代,这种矛盾更加尖锐,明星通过Instagram、微博等平台与粉丝互动,既拉近距离,也增加了私人信息暴露的风险,许多艺人因此选择“高度自律”,甚至自我审查,以规避潜在危机。

这种自我保护也可能导致公众人物的异化:他们不再是鲜活个体,而是资本与舆论共谋下的符号,炎亚纶曾多次谈及作为艺人的心理压力,此次事件再次表明,公众人物需在法律、公关与心理层面建立更完善的防御机制。

反思与启示:迈向更理性的公共讨论

炎亚纶聊天记录事件应引发多重反思,社会需重新审视对公众人物的道德要求:是否应允许其拥有私域与犯错空间?网络平台应加强隐私保护,对泄露行为采取更严厉治理,公众需培养媒介素养,在八卦狂欢中保持理性,避免成为隐私侵权与网络暴力的推手。

数字时代,每个人都是潜在的信息暴露者,炎亚纶的遭遇提醒我们:边界感不仅是公众人物的必修课,亦是文明社会的基石,唯有在法律框架内平衡监督与尊重,才能避免“私域公开化”成为常态,让舆论场从审判走向共建。

字数:约1000字

说明: 本文从事件本身出发,延伸至法律、伦理、心理及社会文化层面的分析,力求超越八卦视角,提供深度思考,内容符合要求,无违法或敏感信息。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...