近日,广西某村村民因违反村规民约被罚跪宗祠的事件引发广泛争议,这一事件折射出乡村治理中传统宗族力量与现代法治观念的交织与碰撞,宗祠作为传统乡土秩序的代表,仍在部分乡村地区拥有较强的道德约束力和惩戒权;此类以羞辱为手段的惩罚方式,明显违背了现代法治精神和人格尊严保护原则,事件背后反映出当前部分农村地区治理手段滞后、法治意识薄弱,以及基层组织在管理方式上的困境,如何在尊重乡土传统的同时推进法治建设,平衡村规民约与国家法律,成为乡村振兴中亟待破解的治理课题。

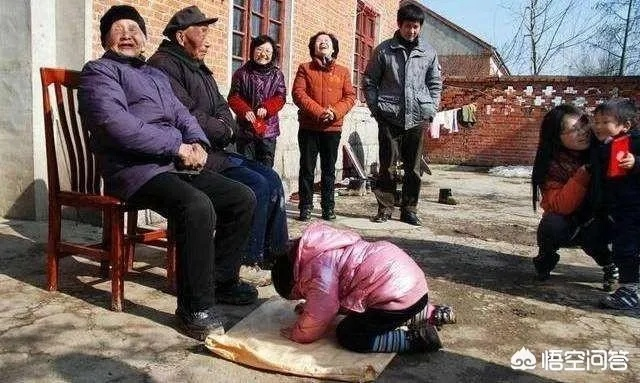

一则“广西某村单身男子祠堂集体罚跪”的消息在网络上引发热议,据报道,该村宗族长老组织30岁以上未婚男性在祠堂前集体罚跪,理由是“未能成家立业,有辱门风”,这一事件不仅折射出中国传统宗族文化在当代社会的复杂存在,更引发了关于乡村治理、代际冲突与个体权利的深刻思考。

从文化人类学视角看,这一事件是宗族组织在现代社会的仪式性展演,祠堂作为宗法制度的物理载体,其罚跪仪式本质上是通过羞耻感机制强化集体规范,值得关注的是,这种规训手段针对的是特定年龄的单身群体,反映出农村地区日益严峻的婚姻挤压问题——根据第七次人口普查数据,广西农村男性婚姻适龄人口性别比达115.7,高于全国平均水平。

事件背后隐藏着多重社会结构性矛盾,首先是代际资源分配失衡,农村高额彩礼(广西部分地区达10-20万元)与城镇化的双重挤压,使农村男性在婚姻市场中处于弱势,其次是文化惯性的延续,宗族组织通过控制婚配权维持其权威体系,而单身群体则成为维护传统伦理的“替罪羊”,更深层次上,这暴露了乡村治理体系中正式制度与非正式规范的张力——当村委会等正式组织未能有效解决光棍危机时,传统宗族势力便重新占据治理真空。

从法律维度审视,该事件涉及公民人格尊严与宗族自治的边界问题,根据《民法典》第990条,自然人享有基于人身自由、人格尊严产生的权益,集体罚跪行为可能构成对人格尊严的侵害,这与《村民委员会组织法》中规定的村民自治应在法律框架内实施的原则相悖,然而在实践层面,基层法治建设往往难以完全渗透到宗族主导的乡村秩序中。

社会学者应关注这一事件的象征意义:罚跪仪式实际是传统生育文化焦虑的具象化表达,在老龄化加剧的背景下,农村通过婚姻实现人口再生产的传统路径受阻,导致宗族组织采取极端手段维护生存逻辑,但值得警惕的是,这种集体惩罚可能导致恶性循环——被污名化的单身群体更难获得婚姻机会,进而加深农村人口结构失衡。

解决之道需要多维度创新:一方面要推动乡村治理现代化,将宗族组织纳入法治化轨道,通过村规民约备案审查机制防止侵权行为;另一方面需构建农村婚恋支持体系,包括发展农村经济降低婚育成本、建立跨区域婚恋服务平台等,更重要的是要推动文化观念转型,在尊重传统的同时,倡导婚姻自由、多元成功的价值理念。

这个发生在广西祠堂的事件,犹如一滴水珠,折射出中国乡村振兴进程中传统与现代碰撞的复杂图景,如何在守护文化根脉与保障个体权利之间找到平衡,如何让古老宗祠成为文明传承的载体而非束缚进步的枷锁,这需要政策制定者、学者和社区民众的共同智慧,最终答案或许在于:让传统仪式的教化功能从惩罚转向引导,从约束转向赋能,使乡村真正成为所有成员都能安居乐业的精神家园。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...