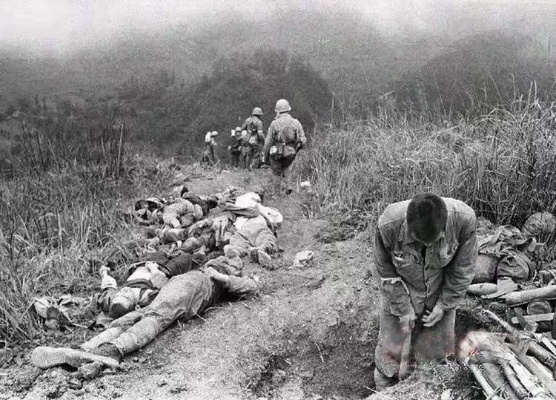

对越自卫反击战作为一段特殊历史,其集体记忆的建构呈现出国家叙事与民间情感交织的复杂逻辑,国家通过纪念碑、纪念活动与宣传教育,将其塑造为彰显主权、捍卫和平的“沉默丰碑”,强调战士的牺牲精神与爱国情怀,以凝聚民族认同、传递历史正义,而民间记忆则更多承载个体生命的真实痕迹与创伤体验,在沉默与诉说间寻找平衡,这一记忆工程不仅是对历史的回溯,更深刻揭示民族情感、政治认同与历史书写的互动关系,促使当代人思考如何尊重历史、敬畏生命,并在回望中汲取走向和平未来的智慧。

1979年的对越自卫反击战及其后续十年边境冲突,是中国现代史上一次重大军事行动,却未成为官方宣传的主流叙事,这一现象引发了诸多猜测与思考:是国家刻意遗忘,还是另有深意?这种“沉默”并非简单的历史回避,而是一种基于现实政治、国际环境与国家利益综合考量下的复杂叙事策略。

从国际政治环境视角看,对越自卫反击战发生在特殊的地缘格局中,当时中美关系正常化进程刚刚启动,苏联在亚洲扩张势力,而越南与苏联结成同盟,中国采取军事行动既有维护边境安全的考量,也是打破苏联战略包围的重要一步,战争结束后,中国需要改善与东南亚国家的关系,推动区域合作,过度宣传这场战争可能重新激起周边国家的不安,不利于中国倡导的“和平发展”国际形象塑造,特别是在中国-东盟自由贸易区建设过程中,保持低调处理历史问题成为外交智慧的选择。

国内发展优先级的考量同样关键,改革开放初期,国家工作重心全面转向经济建设。“以经济建设为中心”的国家战略要求营造稳定的国内环境和友好的国际周边,对越自卫反击战的宣传若过度强调,可能唤起民族主义情绪,分散社会发展注意力,与之形成对比的是,抗日战争作为全民族抵抗外侮的正义战争,解放战争作为中国共产党领导人民夺取政权的关键战役,其叙事与主流意识形态高度契合,自然成为历史教育的重点。

历史叙事选择性本身是各国普遍现象,每个国家都会基于当下需求,强化某些历史事件、淡化另一些事件,美国对越南战争的反思性叙事、苏联对阿富汗战争的初步沉默,都展示了类似逻辑,中国选择突出抗日战争、解放战争和抗美援朝战争的历史地位,是因为这些战争更具有民族解放和反侵略的鲜明特征,更容易形成民族团结的共识基础。

对越自卫反击战的性质特殊也是因素之一,这场战争持续时间较短但边境冲突漫长,战略目的达成后即主动撤军,体现了“有限战争”的特点,它不是传统意义上的全面战争,而是旨在震慑和反击的地区性军事行动,这种性质的冲突在叙事上本身就难以形成如其他战争那样的宏大史诗性。

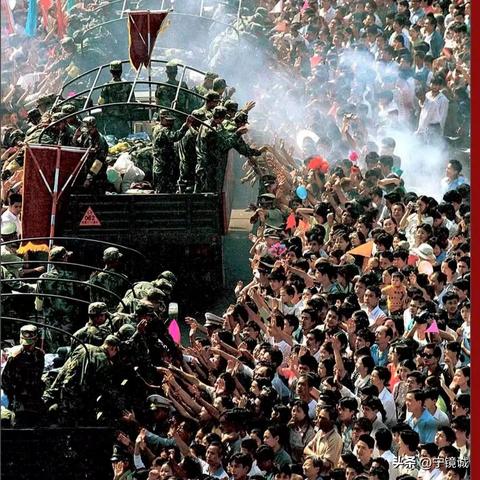

值得注意的是,不进行大规模宣传不等于完全沉默,近年来,随着档案解密周期到来和历史研究深入,关于这场战争的学术研究逐渐增多;部分媒体也开始以更加客观平和的态度回顾这段历史;退役军人待遇得到改善,他们的贡献获得认可,这是一种更加理性、成熟的历史认知方式——既不煽情炒作,也不刻意遗忘,而是在适当的时候以适当的方式给予历史应有的尊重。

历史记忆是国家认同建构的重要组成部分,但如何记忆、何时记忆、记忆什么,需要考量多方面因素,对越自卫反击战在当前宣传中的相对低调,反映的是中国在处理历史问题上的审慎态度:不过度刺激邻国关系,不煽动民族主义情绪,集中精力于国家发展大局,这种选择与其说是对历史的忽视,不如说是一种基于现实需要的叙事时序安排。

沉默不代表遗忘,低调不意味否定,对越自卫反击战作为保卫国家主权和领土完整的重要行动,其历史价值不会因宣传策略而减损,随着时间推移和学术研究深入,这段历史终将在民族记忆中找到其恰当位置——不是通过喧嚣的宣传,而是通过理性的认知和庄严的纪念,在这个过程中,我们看到的不仅是一场战争的历史地位,更是一个成熟大国对待历史的审慎与智慧。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...