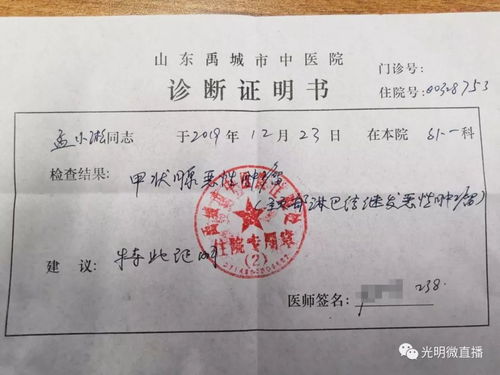

曾担任要职的某落马厅官因涉及严重违纪违法被判处有期徒刑,其在服刑期间,因身患严重疾病,根据《刑事诉讼法》相关规定,正式向司法机关申请了监外执行(即暂予监外执行),这一事件引发了关于法律与人道主义如何平衡的深入探讨。,法律明确规定,对患有严重疾病、短期内有生命危险的罪犯,可以依法批准暂予监外执行,这体现了法治文明与人道关怀,其曾经的职务犯罪背景又让公众高度关注程序是否公正透明,能否杜绝“以权赎身”的可能性,这要求司法机关必须严格审查病情,确保每一起决定都经得起法律与舆论的双重检验。,该案的核心在于,法治的权威既体现在严厉的判决上,也体现在对被执行人基本生命权的依法保障上,其最终能否获批,关键在于医疗鉴定的客观性与法律程序的严谨性,这是维护司法公正与公信力的重要一环。

一则关于“曾持弹药的落马厅官申请监外执行”的消息引发社会广泛关注,这位曾身居要职、因严重违纪违法被查处的官员,在案件审理过程中还被曝出非法持有弹药的重大案情,如今却因健康原因向司法机关申请监外执行,这一事件不仅触及法律执行的公平性,更引发了公众对司法实践与人道主义平衡的深入思考。

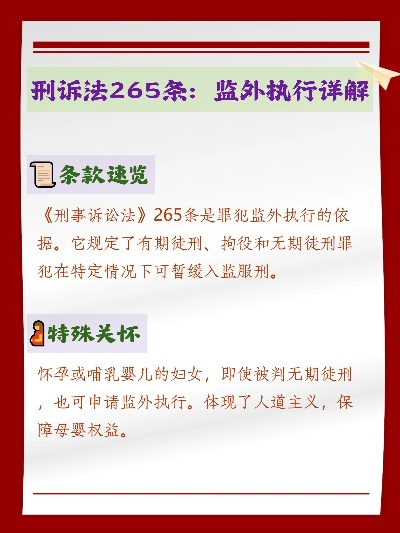

根据我国刑事诉讼法第二百六十五条规定,对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯,有下列情形之一的,可以暂予监外执行:(一)有严重疾病需要保外就医的;(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;(三)生活不能自理,适用暂予监外执行不致危害社会,法律既规定了监外执行的适用条件,也体现了对特殊群体的人道主义关怀,在此案中,关键不在于申请人的前官员身份,而在于其是否符合法定条件,以及适用监外执行会否造成社会风险。

回顾该官员的案情,其非法持有弹药的行为本身就具有严重的社会危害性,弹药作为高度危险物品,其非法持有不仅违反枪支管理规定,更对公共安全构成潜在威胁,这种情况下,司法机关在考量监外执行申请时,必须更加审慎地评估其社会危险性,即使申请人确有健康问题,也需要严格审查其社会危害性的消除程度,否则监外执行可能会引发公众对司法公正的质疑。

从法治角度看,此案的处理将成为一个重要的司法实践案例,在我国全面推进依法治国的背景下,每个司法决定都体现着法治精神和司法公正,对于曾经手握公权力的官员犯罪案件,社会关注度更高,司法透明度也应当更高,司法机关需要向公众清晰传达:监外执行不是特权通道,而是基于医学评估和法律判断的专业决策。

我们也不能忽视人道主义价值,即使是对待犯罪分子,文明社会也应当保障其基本医疗权利,如果经过严格医学鉴定,确认其健康状况确实符合监外执行条件,且不存在社会危险性,那么批准申请也是法治精神的体现——法律既有刚性的一面,也有温度的一面。

此案引发的争议实际上反映了公众对司法公平的深切关注,人们担心的是,曾经拥有权力资源的官员是否可能通过特殊途径获得不同于普通人的待遇,这种担忧需要司法机关通过更加透明、规范的程序来消解——包括建立公开的医疗鉴定机制、引入第三方监督、完善执行中的监督措施等。

从更宏观视角看,此案也提醒我们继续完善监外执行制度的必要性,通过细化评估标准、强化执行监督、建立事后追责机制,确保每一项监外执行决定都能经得起法律和公众的检验,特别是对于危害国家安全、公共安全等严重犯罪的罪犯,应当制定更为严格的审查标准。

法律面前人人平等是法治的基本原则,曾持弹药的落马厅官申请监外执行案件,既是对这一原则的检验,也是展示我国司法成熟度的机会,在保障罪犯合法权益的同时,维护司法公正和社会安全,需要司法机关做出专业而审慎的平衡,这个过程应当公开透明,让公众看到法律的一视同仁,也看到司法的人文关怀。

无论批准与否,这个决定都应当基于事实和法律,而非涉案人的身份,才能真正彰显社会主义法治的公正与权威,让每一个司法判决都成为法治信仰的基石。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...