7月7日,贵州安顺公交车坠湖事故调查结果正式公布,经查,事件系涉事公交车司机张某钢因对公房拆迁补偿不满,蓄意报复社会,在事发前饮用白酒后故意驾车冲入湖中,导致包括其本人在内21人死亡、15人受伤,这一极端案件不仅是一起重大交通安全事故,更暴露出深层的社会治理与个体关怀问题,它警示有关部门需加强对基层矛盾与民众心理健康的关注,完善危机干预机制,同时进一步强化公共交通安全管理,杜绝类似悲剧重演,对生命的敬畏与社会公平的维护,应成为全社会共同的反思与行动方向。

2020年7月7日,贵州省安顺市一辆公交车在行驶中突然冲出路边护栏,坠入虹山湖水库,造成21人死亡、15人受伤的惨剧,事故发生后,全社会陷入震惊与悲痛,而随着调查的深入,事件背后的真相逐渐浮出水面,本文基于官方最新通报及权威媒体报道,梳理事故原因、后续处理及社会反思,以期从悲剧中汲取教训,推动公共安全体系的完善。

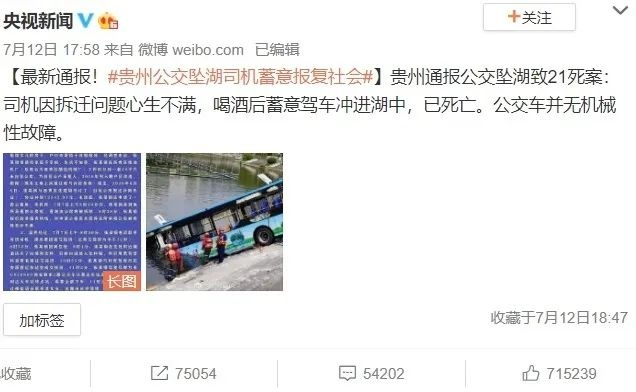

事故调查结果:司机蓄意报复社会

2020年7月12日,贵州省公安厅发布通报,认定该事件为公交车司机张某钢蓄意实施的极端个人行为,调查显示,张某钢因生活不如意(包括房屋被拆迁、家庭矛盾等问题)产生厌世情绪,事先饮酒并蓄意选择在高考日作案,通过调取车内监控及行车记录仪,警方还原了其危险驾驶的细节:车辆在行驶中突然加速转向,冲破护栏坠湖,这一结论终结了此前关于“机械故障”或“突发疾病”的猜测,但也引发了更深刻的社会思考。

受害者赔偿与善后工作

事故发生后,地方政府迅速启动应急机制,组织救援并开展善后工作,截至2020年7月底,所有遇难者家属已签署赔偿协议,每位遇难者获赔约100万元(含保险赔付和社会捐助),伤者均得到妥善救治,其中部分重伤者转入省级医院进行长期康复治疗,安顺市还成立了心理援助小组,为受害者家庭提供心理疏导,尽管经济补偿无法弥补生命损失,但这类措施体现了对受害者的人道主义关怀。

公共安全漏洞与改进措施

事故暴露了公共交通安全管理中的薄弱环节,驾驶员心理健康筛查机制缺失,张某钢此前虽无重大违规记录,但其长期情绪问题未被公司察觉,公交车安全防护设备不足(如未全面安装驾驶区防护栏),事后,交通运输部印发通知,要求各地加强公交车驾驶员心理疏导和干预,并加快推进车辆物理隔离装置的安装,多地推行“一键报警”系统,确保紧急情况下车辆可被远程干预。

社会反思:个体命运与集体安全的平衡

张某钢的个人遭遇固然值得同情,但其行为已构成对公共安全的极端漠视,这一悲剧促使社会关注两类问题:一是底层民众的权益保障机制(如拆迁补偿、劳动纠纷调解)需更加完善;二是公共行业从业人员的心理健康管理应成为常态化工作,专家建议,企业需建立员工心理档案,定期评估高风险岗位人员状态,同时完善社会救助体系,避免个体困境演变为社会性悲剧。

后续影响与立法推动

事故发生后,全国人大常委会在《刑法修正案(十一)》中新增了“妨害安全驾驶罪”,明确对抢夺方向盘、暴力干扰驾驶等行为追究刑事责任,公安部与交通运输部联合开展“公共交通专项整治行动”,重点排查驾驶员资质、车辆安全设施及应急流程,这些举措体现了国家从立法到执行层面强化公共安全的决心。

贵州公交坠湖事故是一起令人痛心的悲剧,但其调查结果与后续改革为全社会敲响了警钟:公共安全需要制度、技术与人文关怀的三重保障,唯有构建更完善的社会支持网络、更严格的行业监管体系,才能避免类似事件重演,逝者已矣,生者当思,唯有从苦难中学习,方能走向更安全的未来。

(字数:约980字)

【说明】

本文基于2020年官方通报及权威媒体总结撰写,后续如有最新进展(如赔偿细节更新、政策调整等),需以官方发布为准。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...