近日,日本乒乓球运动员福原爱通过社交媒体发布亲笔信,就个人生活问题引发的舆论风波再次公开道歉,事件折射出公众人物私生活与公共形象之间的复杂关系,也引发对网络舆论、媒体责任及公众理性边界的多维思考,如何在关注名人私域的同时保持客观与尊重,成为值得社会共同反思的议题,福原爱的回应既是对个人行为的检讨,亦反映出跨文化语境下公众人物面临的舆论压力与道德期待。

日本前乒乓球运动员福原爱在社交媒体上发布了一封亲笔信,再次就个人生活问题公开道歉,这一举动迅速引发了中日两国网友的热议,有人表示同情与支持,也有人质疑其诚意与动机,福原爱作为曾经备受喜爱的体育明星,如今的舆论风波不仅折射出个人命运的起伏,更反映了公众人物在社交媒体时代所面临的挑战与压力。

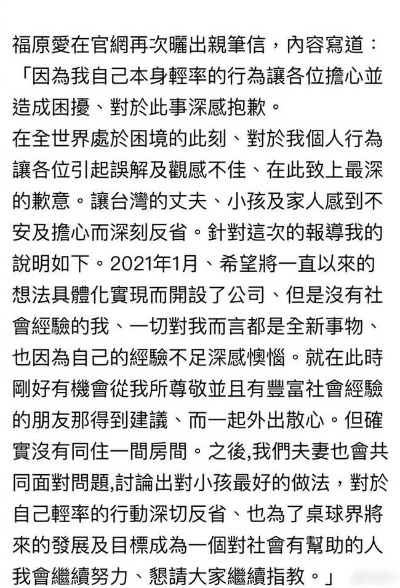

福原爱的亲笔信内容简洁而诚恳,她对自己过去的行为给家人、朋友和粉丝带来的困扰表示歉意,并承诺会努力改正错误,重新出发,这并非她第一次就个人生活问题公开道歉,但此次的亲笔形式显得更加真挚,亲笔信作为一种传统的沟通方式,在数字时代往往被视为一种带有温度的表达,福原爱选择这种方式,无疑是想传递她的诚意与反思。

舆论的反应却十分复杂,一部分网友认为,福原爱的道歉是迫于舆论压力的无奈之举,而非真正的悔过,另一部分人则表示,公众人物也有犯错的权利,应该给予她改过自新的机会,这种分歧的背后,其实是公众对名人私生活与公共形象之间界限的不同理解,福原爱长期以来以阳光、可爱的形象深入人心,但近年来她的个人生活屡次成为媒体焦点,从婚变传闻到商业纠纷,一次次将她推上风口浪尖。

福原爱的案例并非个例,在社交媒体时代,公众人物的私生活几乎无处遁形,一举一动都可能被放大解读,这种透明化虽然在一定程度上促进了公众人物的自律,但也带来了巨大的心理压力,福原爱作为跨文化背景的体育明星,其身份的特殊性更加剧了这种压力,她既是日本国民的骄傲,也是中国球迷心中的“爱酱”,这种双重身份使得她的行为更容易受到不同文化背景观众的审视。

从更宏观的角度来看,福原爱的道歉事件也反映了当代社会对公众人物道德标准的严苛要求,公众往往期望名人不仅在职业领域表现出色,在私人生活中也要成为道德楷模,这种期望固然有其合理性,但过于理想化的标准往往会让名人陷入“人设”的困境,一旦行为与公众期待不符,就容易引发大规模的舆论批评,福原爱的经历正是这种困境的体现。

福原爱的亲笔信也引发了关于道歉文化的讨论,在东亚文化中,公开道歉往往被视为一种承担责任的表现,但道歉的形式和内容是否真诚,常常成为舆论评判的焦点,福原爱的亲笔信虽然试图以传统的方式表达歉意,但在社交媒体时代,这种形式的效果可能会被迅速消解于海量信息中,公众的注意力转瞬即逝,一次道歉可能很快被新的热点覆盖,但对其个人声誉的长期影响却难以轻易抹去。

对于福原爱而言,这次的道歉或许是她试图修复公众形象的重要一步,真正的挑战在于如何通过实际行动赢得公众的信任,舆论的宽容并非无条件的,它需要建立在持续的真诚与努力之上,作为曾经的体育明星,福原爱可以通过回归初心,将精力投入到乒乓球推广或青少年体育教育中,以实实在在的贡献重新赢得尊重。

福原爱晒亲笔信再道歉的事件不仅仅是个人的一次危机公关,更是一次关于公众人物与舆论关系的深刻反思,在信息爆炸的时代,名人的一言一行都可能被无限放大,如何平衡公众期待与个人生活,成为了他们必须面对的课题,而对于公众而言,或许也需要多一些理性与宽容,毕竟每个人都会犯错,重要的是如何从错误中学习与成长。

福原爱的故事还在继续,她的道歉能否真正化解风波,仍需时间的检验,但无论如何,这一事件为我们提供了一个思考的契机:在追求完美人设的时代,我们是否能够接受公众人物的不完美,并给予他们改过自新的空间?答案或许就在每个人对宽容与理解的定义中。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...