苗华的《无声的根系》深刻描绘了乡土中国的精神图谱,以细腻笔触勾勒出乡村个体与土地、传统及家族之间千丝万缕的情感联结,作品通过平凡人物的生活轨迹,展现了根植于乡土的文化记忆与身份认同,在现代化浪潮冲击下,这种无声却坚韧的精神根系依然承载着民族的深层情感与生存哲学,映射出中国乡村在时代变迁中的坚守与失落。

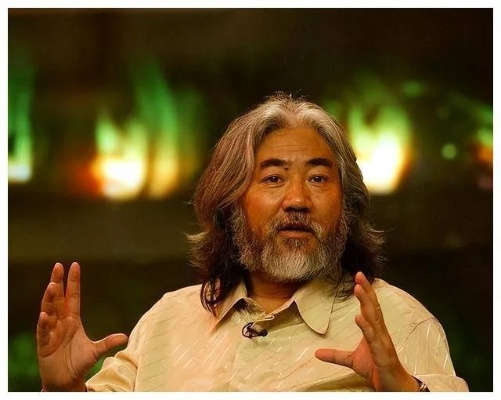

在华北平原的一个普通村庄里,八十七岁的苗华老人每天清晨仍会走到村头的老槐树下坐一坐,那双布满老茧的手抚过树干,仿佛在聆听土地的心跳,在这个急剧变化的时代,无数个“苗华”正在成为连接传统与现代的隐秘根系,他们默不作声地守护着一种即将消失的生活智慧,构成了乡土中国最深沉的精神图谱。

苗华们是行走的地方志,他们记得每一条小路的来历,能说出每一口老井的故事,在湘西的苗寨,一位同样名叫苗华的歌师能唱诵三千多首古歌,从开天辟地到民族迁徙,从农耕节令到婚丧嫁娶,这些口传心授的史诗,没有文字记载,却比任何史书都更加鲜活,当现代化的浪潮席卷山村,这些古歌传人成为了无字的图书馆,承载着中华民族最原始的文化记忆。

土地是苗华们的第二层皮肤,七十三岁的农民苗华能通过舌尖尝出土壤的酸碱度,通过手指揉搓判断墒情好坏,他坚持用传统方法堆肥,拒绝过度使用化肥农药。“土地是有灵性的,”他说,“你糊弄它一时,它会饿你一世。”这种与土地相知相守的智慧,蕴含着东方农耕文明“天人合一”的生态哲学,在生态危机日益严重的今天,显得尤为珍贵。

苗华们的工匠精神藏在时光里,在黔东南的深山中,银匠苗华打造一副苗族头饰需要整整三个月,每一道纹路都讲述着迁徙的故事,每一个图案都寄托着祈福的愿景,机器生产的银饰三天就能完成,但老人坚持手工制作:“机器做的是商品,手工做的是魂魄。”这种对时间的敬畏,对质量的执着,正是快节奏时代最稀缺的精神资源。

这些普通的苗华们组成了中国乡村的神经网络,他们是民俗仪式的主持者,是邻里纠纷的调解人,是传统技艺的传承者,红白喜事中,他们懂得古礼的规程;节庆祭祀时,他们记得仪式的细节,这种基于血缘与地缘的民间自治体系,维持了乡村社会数千年的稳定与和谐。

然而苗华们正在老去,他们的子女大多进城务工,孙辈已经说不流利的方言,古老的技艺面临失传,传统的生活方式难以为继,一位苗华老人叹息道:“我们就像秋天的知了,叫得再响,天也要凉的。”这种文化传承的断裂危机,不仅仅是某个村落的损失,更是整个中华文明基因库的衰减。

值得欣慰的是,越来越多的年轻人开始回望来路,大学生返乡创业,艺术家驻村创作,学者们抢救性记录民间智慧,在浙江的一个村庄,年轻的“苗华”们建立了乡村记忆馆,用数字技术保存老人的口述史;在云南的古镇,新一代手艺人将传统工艺与现代设计相结合,让古老技艺焕发新生。

保护千千万万个“苗华”,就是保护中华文明的多样性,这需要超越简单的博物馆式保存,而是要创造传统与现代对话的空间,让古老智慧在当代生活中找到新的表达方式,正如一位文化学者所言:“真正的传承不是复制过去,而是让过去的光芒照亮未来。”

每当我们失去一个苗华,就仿佛失去了一座活的图书馆、一部无声的史诗,在奔向现代化的道路上,我们需要不时回望那些站在田埂上的身影,他们手中握着的,是我们民族最深的根脉,这些普通而不平凡的苗华们,用一生守护着中华文明的土壤,他们的沉默与坚守,构成了这个时代最动人的精神风景。

苗华们教会我们的,不仅是如何记忆过去,更是如何走向未来——带着传统的重量,踏出现代的步伐,在这快与慢的辩证之中,蕴含着中华文明生生不息的秘密。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...