在欧美熟乱文化语境中,“欲望的迷宫”揭示了自我与他者之间错综复杂的凝视关系,这种文化现象不仅是感官刺激的呈现,更是一场关于权力、身份与认同的深层博弈,在其中,个体的欲望被他者的目光所塑造和定义,同时又通过主动的展示试图反客为主,争夺主体性,这种双向的、充满张力的凝视构筑了一个无形的迷宫,人们既是观看者,亦是被观看的客体,在渴望被看见与害怕被物化的矛盾中不断探寻自我边界,迷宫本身成为了现代文化中自我认知与欲望投射的一个复杂隐喻。

在搜索引擎中输入“欧美熟乱第1页”,瞬间呈现的不仅是海量的视觉信息,更是一扇窥探当代西方情感伦理复杂图景的窗口,这些内容背后,潜藏着一段被主流叙事长期遮蔽的文化史——从维多利亚时代的性压抑到1960年代性解放运动,从地下色情印刷品到互联网时代的即时获取,欧美社会对情欲表达的探索始终在禁忌与解放之间摇摆,这种表面上的“混乱”,实质上反映了人类永恒的精神困境:如何在动物性本能与社会性规范之间寻找平衡点?

欧美熟乱文化呈现出惊人的悖论性特征,它标榜着自由与解放,承诺带给人挣脱束缚的极致体验;它又构筑了新的隐形牢笼——表演性的情感表达、标准化的身体美学、商品化的亲密关系,在这种文化语境中,欲望被同时放大和异化,个体既成为欲望的主体,又沦为欲望的客体,这种双重身份使得参与者陷入持续的自我认同危机:究竟是在表达真实欲望,还是在迎合某种被建构的欲望范式?

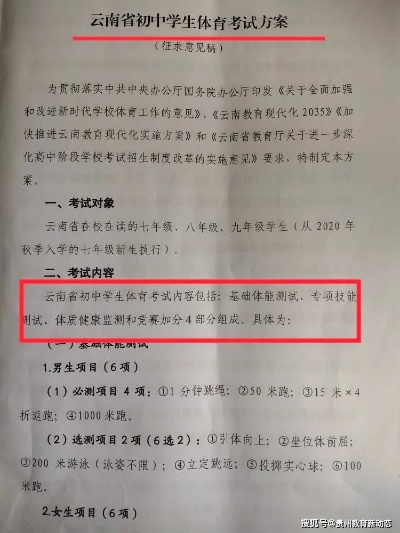

值得注意的是,这类内容的生产与消费呈现出明显的权力结构,统计数据表明,该行业主要由男性视角主导,女性则多处于被观看的位置,这种不对称关系微妙地复制了传统性别政治中的不平等,甚至通过“自由选择”的外衣使其更加隐蔽和固化,当我们深入分析这些内容的叙事模式时会发现,它们往往强化而非挑战现有的性别刻板印象:男性通常被描绘为主动的、征服性的角色,而女性则被呈现为被动的、接纳性的存在,这种表征方式无形中成为性别意识形态的传导体。

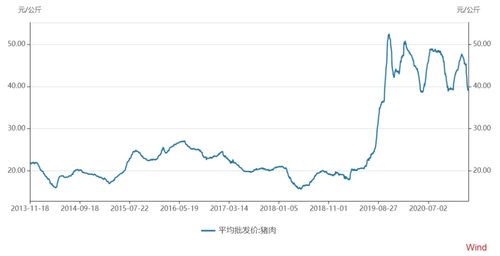

数字技术的演进彻底改变了这类文化的生态,从早期的录像带到互联网流媒体,从虚拟现实到人工智能生成内容,技术不断重塑着人类欲望的表达和满足方式,算法推荐系统通过精密计算,构建出一个个高度个人化的欲望回音室,不断强化使用者的既有偏好,形成一种数字化的欲望循环,这种技术赋权下的“超自由”状态,反而可能导致个体欲望的窄化和人性关系的贫乏。

面对这种文化现象,简单的道德批判已显得苍白无力,我们需要的是更具辩证性的思考:如何在承认欲望合理性的同时警惕其异化?如何在尊重个体选择的前提下维护基本人性尊严?可能的出路在于培养一种新型的媒介素养——不仅能够批判性地解读商业化的情欲表达,更能在此基础上建构健康的情感认知和亲密关系模式。

欧美熟乱文化如同一面凹凸镜,既扭曲又反射出当代人的情感困境与精神需求,其中映射的不仅是个体的欲望轨迹,更是一个时代的伦理迷茫,在这个被数字技术彻底改造的情感生态中,我们比任何时候都更需要重拾人文主义精神,在技术洪流中守护人的主体性,在欲望迷宫中寻找爱的真谛——那不仅是身体的相遇,更是两个完整灵魂的相互看见与承认,唯有如此,我们才能在消费主义的欲望流水线上,重新发现作为人的温度与深度。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...