2020年10月1日,中国在国庆日举行了盛大的阅兵仪式,此次阅兵不仅是对国家军事建设成就的集中展示,更是一次深刻的国家叙事,通过整齐划一的方阵、先进的武器装备和官兵昂扬的精神面貌,盛大场面传递出国家实力与民族自信,彰显了中国军队的现代化成果与捍卫和平的决心,这一国家盛典,既是对历史的致敬,也是对未来的展望,强化了集体记忆与民族凝聚力,展现了在中国共产党领导下国家走向繁荣富强的宏大主题。

2020年10月1日,中华人民共和国迎来了第71个国庆节,与往年不同,这一年并没有举行万众期待的大型阅兵仪式,取而代之的,是一场庄重而简朴的升旗仪式和一系列以“人民至上”为主题的纪念活动,这一决定背后,不仅反映了国家在特殊时期的战略考量,也折射出中国在国家叙事构建上的深刻思考。

国庆阅兵的传统与意义

国庆阅兵在中国现代政治文化中具有极其重要的象征意义,自1949年开国大典以来,阅兵仪式一直是展示国家军事实力、科技成就和民族凝聚力的重要窗口,尤其是2019年的国庆70周年阅兵,以规模宏大、装备精良、组织严密而震撼世界,公众对2020年阅兵抱有较高期待,2020年的全球局势和国内现实使得这一预期未能实现。

2020年的特殊背景

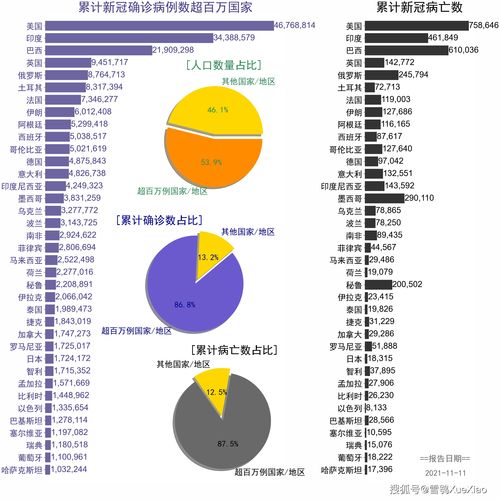

2020年,全球新冠疫情肆虐,中国作为最早遭受冲击的国家之一,在党和政府的领导下,通过全民抗疫取得了阶段性胜利,疫情对经济、社会和国际关系的影响依然深远,在这一背景下,国家决定不举行大规模阅兵,体现了务实和负责任的态度,大规模集会可能增加疫情传播风险;国家将资源和注意力更多地投入到民生保障和经济复苏中,这一选择并非退缩,而是以一种更内敛的方式展现国家的自信与成熟。

简朴庆典背后的深意

尽管没有阅兵,2020年国庆节的纪念活动依然充满深意,天安门广场的升旗仪式庄严隆重,致敬抗疫英雄的环节感人至深,群众性文化活动则突出了“人民是历史的创造者”这一主题,这些活动传递出一个明确信号:国家的强大不仅体现在军事和科技上,更体现在对每一个生命的尊重与守护上,这种“软实力”的展示,反而增强了国民的认同感和国际社会的认可。

公众反应与舆论解读

对于没有阅兵的决定,公众舆论呈现出多元反应,一部分人表示理解,认为在特殊时期应以安全和民生为重;另一部分人则感到遗憾,认为阅兵是提振士气、展示国威的重要方式,从更深层次看,这种讨论恰恰反映了社会对国家形象构建的积极参与,国家的选择与公众的期待之间的互动,本身就是一种民主和透明的体现。

与其他国家的对比

在全球范围内,2020年多国因疫情取消了传统庆典或改为线上形式,中国的选择与许多国家类似,但不同的是,中国通过抗疫斗争的成功,已经赋予国庆节另一种意义—— resilience(韧性)和 unity(团结),相比之下,一些国家在疫情中陷入混乱,而中国的有序和高效成为国庆的“无形阅兵”。

2020年国庆没有阅兵,但并不意味着阅兵传统的弱化,相反,这为国家未来的庆典提供了更多元化的可能性,2021年建党百年庆典和2022年冬奥会的成功举办,证明了中国在大型活动组织上的灵活性和创新能力,未来的国庆阅兵可能会融合更多科技元素和民间参与,成为更具包容性的国家仪式。

2020年十月一日的国庆节,虽然没有阅兵式的轰鸣与壮观,却以一种更深刻的方式诠释了“人民至上”的理念,国家的强大不在于一时之炫耀,而在于对危机的应对、对生命的尊重以及对未来的坚定信念,这一年,中国以另一种形式完成了一场“无声的阅兵”,向世界展示了其成熟与自信。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...