2012年高考成绩揭晓的那一刻,无数青春在闪烁的数字间被瞬间定格,查询系统开启的瞬间,期待与不安交织于心,一串简单的数字成为寒窗数载的最终答案,它或许令人欣喜,或许带着遗憾,却无疑标志着一段奋斗岁月的落幕与新起点的开始,那一刻,成绩不仅是升学的凭证,更承载着青春的重量、家庭的期盼与未来的无限可能,数字背后,是无数个日夜的伏案苦读,也是年轻生命对梦想最直接的回应。

2012年6月,夏日的热浪席卷中国大地,而对于近千万考生及其家庭来说,比天气更炙热的是对高考成绩的期待与焦虑,那一年,高考成绩查询的方式正悄然经历一场变革:传统电话查询与新兴网络平台并存,短信提醒与社交媒体讨论交织,构成了一个时代特有的记忆场景,回顾2012年的高考成绩查询,不仅是技术演进的一个切片,更是一代青年集体命运的转折点。

查询方式:从传统到数字的过渡

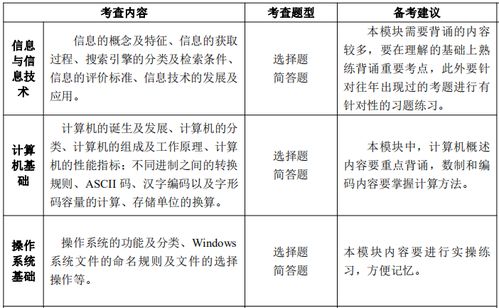

2012年,高考成绩查询的方式体现了过渡期的典型特征,各省份普遍提供多种渠道:电话查询(如拨打168声讯台)、短信发送准考证号至指定号码、教育考试院官网在线查询,以及部分省份推出的手机APP试点服务,与早年完全依赖学校通知或报纸公示相比,2012年的查询方式已显著数字化,但效率与覆盖范围仍存在地域差异,北上广等发达地区的网络查询响应速度较快,而中西部农村地区则更依赖传统电话方式,甚至需考生亲自到校领取成绩单,这种差异折射出当时中国数字鸿沟的现实——技术红利尚未完全普惠。

社会情绪:焦虑、期待与集体共鸣

成绩公布前夜,许多考生家庭彻夜难眠,社交媒体(如新浪微博、QQ空间)上充斥着“祈福”“转发锦鲤”的内容,而线下则弥漫着紧张的沉默,据当时媒体报道,某省一名考生因过度焦虑突发心悸被送医,另一名农村父亲徒步20公里到县城网吧为儿子查分——这些片段成为2012年高考成绩查询时的社会缩影。

成绩揭晓瞬间的情绪爆发更是极具戏剧性:狂喜、崩溃、茫然……这些反应通过网络快速传播,形成集体情绪共振,一名辽宁考生在微博直播查分过程,收获数万条评论;一名四川考生因成绩超预期跪地痛哭的视频被广泛转发,这些个体故事背后,是高考作为社会流动核心通道的沉重分量:成绩单上的数字,直接关联着家庭期望、个人梦想乃至地域命运。

技术演进与问题挑战

2012年亦是高考查询系统技术升级的关键节点,多数省份首次尝试负载均衡设计以应对瞬时访问高峰,但系统崩溃仍频发,某省教育考试院网站在成绩公布首日因访问量过大瘫痪数小时,引发家长集体投诉,信息安全问题初现端倪:多地出现“提前查分”诈骗短信,声称付费即可提前获取成绩,有考生因此被骗数千元,这些技术与管理漏洞暴露了数字化进程中的短板,也推动后续年份系统优化(如引入区块链防伪验证、云计算资源动态调配等)。

时代印记:2012年的特殊背景

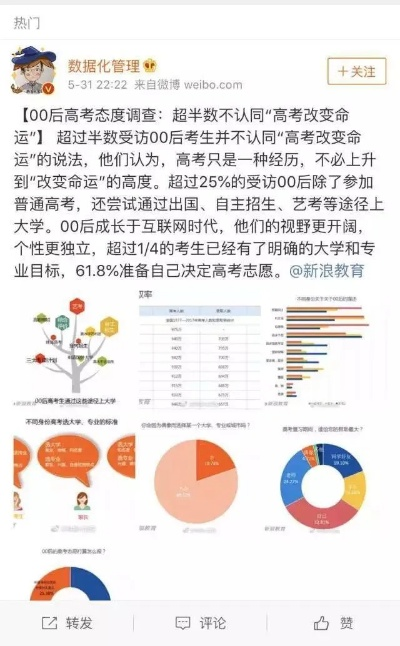

2012年高考成绩查询还被赋予了特殊时代标签,这一年,中国首批“00后”考生尚未大规模参考,考生主体仍为“90后”,其成长环境与互联网兴起高度同步,因此对数字查询的接受度远高于前代,2012年正值中国移动互联网爆发前夜:智能手机普及率突破30%,微博成为信息传播主阵地,这些因素使得成绩查询不再是私人事件,而是公共讨论的组成部分——媒体实时报道“状元”名单,培训机构借机营销,教育公平议题再度升温。

2012年部分省份试行“平行志愿”改革,成绩查询后需立即投入志愿填报,进一步放大了查询结果的紧迫性,有考生调侃:“查分时手抖,填志愿时头秃。”

数字背后的青春史诗

十年后再回首,2012年的高考成绩查询仿佛一场带有复古色彩的仪式,它记录了中国教育数字化进程的雏形,也承载了一代人的青春重量,那些深夜守在电话旁的等待、刷新网页时的屏息、成绩跳出时的泪水与欢呼,共同编织了2012年夏天的集体记忆。

高考查询已进化至AI推送、人脸识别秒级响应,但技术的冰冷从未稀释情感的温度,2012年的故事提醒我们:无论时代如何变迁,高考始终是无数平凡个体用奋斗书写命运的战场,而成绩查询的那一刻,永远是青春与时代碰撞的灼热印记。

正如一名2012年考生在博客中所写:“那个下午,我输入准考证号的手指在颤抖,当屏幕亮起时,我知道有些东西结束了,但有些东西才刚刚开始。”

注:本文基于2012年高考成绩查询的公开报道、技术档案及社会现象分析撰写,旨在呈现历史场景而非提供实时信息,实际数据及事件细节均来自权威媒体存档。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...