近日,一名男孩的失联事件引发社会广泛关注,也再次敲响了儿童安全的警钟,事件暴露出家庭监护、公共安全教育及应急响应机制中存在的薄弱环节,在儿童安全问题上,仅靠家庭远远不够,更需要社会多方协同发力,公共救援体系需进一步优化响应流程、加强技术应用、提升协作效率,同时推动常态化安全教育,增强儿童自我保护意识,唯有构筑起从家庭到社区、从技术到制度的全方位防护网络,才能切实守护每一个孩子的安全成长。

2023年4月5日,一个本应平静的清明节,却因一则“与家人扫墓时失联男孩已身亡”的新闻而蒙上阴影,据报道,一名8岁男孩在随家人扫墓时走失,经过数十小时的搜救,最终在墓地附近的山林中被发现不幸身亡,这起事件不仅是一个家庭的悲剧,更是一次对社会公共安全体系、家庭监护责任和儿童保护机制的深刻拷问。

事件回顾:细节中的警示

事发当天,男孩与家人前往某地公墓扫墓,据家属描述,由于墓地人流较多,孩子在短时间内脱离视线后失联,家人立即报警,警方、志愿者和救援队迅速展开搜索,动用无人机、热成像设备等工具,但因地势复杂、植被茂密,搜救工作困难重重,男孩在失联约36小时后被找到,已无生命体征,初步调查显示,男孩可能因迷路后体力不支遭遇意外。

这起事件暴露了多个环节的漏洞:墓地等公共场所的安全管理存在盲区;家庭在人员密集场所的监护意识不足;公共救援响应虽迅速,但针对儿童失联的特殊预案仍有提升空间。

家庭监护:责任与现实的冲突

在类似事件中,家庭监护往往是第一道防线,现实情况复杂多变,扫墓时,家人常忙于祭祀仪式,加之环境陌生、人流拥挤,儿童容易脱离视线,许多家长高估了孩子的自我保护能力,或低估了环境的危险性,心理学研究表明,儿童在陌生环境中容易产生好奇或焦虑情绪,从而增加走失风险。

这并非个例,据统计,中国每年约有数万名儿童因监护疏忽而失联,其中户外活动、节假日出行是高发场景,家长需加强风险意识,例如使用防走失绳、为孩子佩戴身份信息牌,并提前进行安全教育,公共场所的管理方也应提供更多儿童友好设施,如集中等待区、电子监控覆盖等。

公共救援:效率与局限的平衡

本次事件中,救援力量的快速响应值得肯定,但结果仍令人扼腕,这反映出当前公共救援体系的某些局限:一是山地、林地等复杂环境的搜救技术仍需提升;二是儿童失联的“黄金救援时间”(通常为2小时)内,信息协调和资源调配效率至关重要;三是社会志愿者参与缺乏标准化培训,可能影响搜救效果。

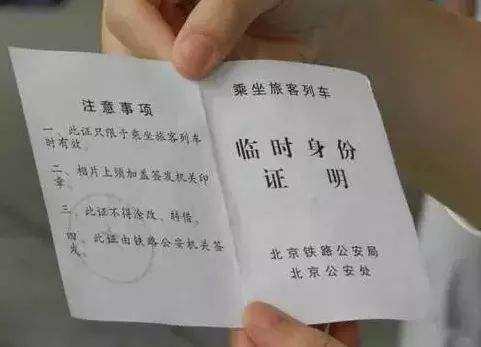

发达国家如美国、日本已建立成熟的儿童失联应急机制,包括 Amber Alert(安珀警报)系统、GPS定位技术应用等,中国近年来也在推进“团圆系统”等平台建设,但基层执行力和公众认知度仍有待加强,需进一步整合公安、社区、志愿者力量,利用人工智能和大数据技术优化搜救流程。

社会反思:如何避免悲剧重演

男孩的离世是一个沉痛的教训,但唯有将其转化为行动,才能赋予生命以意义,家庭、学校和社会应协同加强儿童安全教育,教会孩子“原地等待”“求助穿制服人员”等基本原则,公共场所管理方需承担更多责任,例如在墓地、公园等区域设置更清晰的导览图、安全哨点,政府部门应推动立法,明确监护人在公共场合的监护责任,并对安全设施不完善的场所进行整改。

媒体和公众在类似事件中应避免过度消费悲剧,而是聚焦于理性讨论和解决方案,网络时代,不实信息的传播可能干扰救援,因此权威信息的及时发布同样关键。

生命逝去的回响

每一个孩子的生命都是不可替代的,这起事件不仅是一个家庭的破碎,更是整个社会的伤痛,唯有通过反思、行动与协作,才能构建更安全的环境,让类似的悲剧不再重演,希望男孩的离世能敲响警钟,推动我们从个体到制度的多层面改进——因为保护儿童,就是守护未来的希望。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

发表评论