近日,某高校一名大学生连续四天私自翻墙离校,后确诊感染新冠病毒,导致校内多人隔离,部分教学活动转入线上,该事件暴露了个别学生防疫意识淡薄、学校日常管理存在疏漏等问题,再次敲响校园防疫警钟,高校人员密集,是疫情防控的重要阵地,必须严格落实闭环管理,加强学生纪律教育与健康监测,同时引导学生自觉履行防疫责任,切勿因个人行为影响整体安全,疫情防控需要学校与学生共同努力,任何松懈都可能造成严重后果。

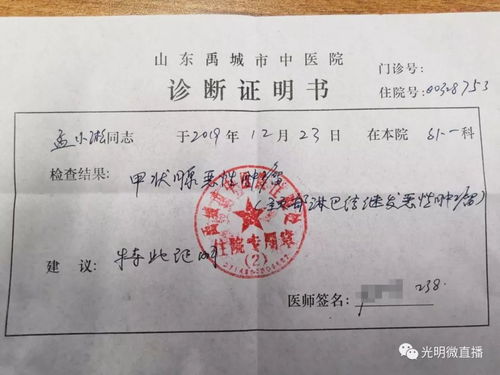

一则“某高校大学生连续4天翻墙出校后确诊感染新冠”的新闻引发社会广泛关注,据通报,该生在封校管理期间,无视防疫规定,多次私自翻墙离校活动,最终确诊并导致校内多名密接者被隔离,部分教学活动转入线上,整个校园的正常秩序受到严重冲击,这一事件不仅暴露了部分学生防疫意识的淡薄,更折射出高校管理中存在的漏洞与挑战。

事件回顾:侥幸心理与防疫漏洞的双重警示

据了解,该生出于娱乐、社交等目的,连续四天夜间翻越围墙离开校园,前往商圈、餐饮场所等人流密集地活动,期间,他未按要求佩戴口罩,也未主动上报行程,第四天返校后,他出现发热症状,经核酸检测为阳性,随后,疾控部门流调发现其活动轨迹复杂,密切接触者超过百人,其中包括同宿舍楼学生、食堂工作人员和授课教师,学校紧急启动应急预案,划定封控区域,组织全员核酸筛查,并暂停线下课程。

这一事件并非孤例,今年以来,多地高校曾出现类似案例:学生私自离校、隐瞒行程、甚至借用他人证件出入校园,最终引发聚集性疫情,这些行为背后,既有年轻人追求自由、厌烦约束的心理因素,也反映出部分学生对防疫政策的重要性缺乏深刻认识,他们或许认为“感染概率低”“偶尔出门无妨”,但这种侥幸心理恰恰成为疫情防控中最薄弱的环节。

深层剖析:为何“翻墙”屡禁不止?

-

心理需求与制度约束的矛盾

长期封校管理下,学生面临学业压力、社交隔离和心理倦怠等多重挑战,一些学生通过“翻墙”寻求释放,本质上是对自由活动的渴望,这种个体行为却忽视了集体安全的责任,高校在制定防疫政策时,是否关注到了学生的心理健康需求?是否提供了足够的疏导渠道?若仅靠“堵”而非“疏”,难免会激发逆反心理。 -

管理漏洞与执行乏力

许多高校的物理防控存在缺陷:围墙高度不足、监控覆盖不全、保安巡查频率低等,部分学校对违纪行为的惩处力度较弱,未能形成有效威慑,此前有学校仅对翻墙学生给予“通报批评”,而未能让其意识到行为的严重后果。 -

防疫疲劳与意识淡化

随着疫情持续,部分学生逐渐放松警惕,甚至对防疫规定产生麻木心理,加之奥密克戎变异株传播隐匿性强,一些年轻人误认为“感染后症状轻”,进一步降低了风险感知。

反思与建议:如何筑牢校园防疫网?

-

强化规则意识与责任教育

高校需将防疫教育纳入日常思政工作中,通过案例警示、主题班会等形式,让学生真正理解“个人行为关乎全局”的道理,可建立学生防疫志愿队伍,发挥同伴教育的引导作用。 -

完善管理机制与技术支持

学校应加强物理防控(如加高围墙、安装防爬刺)、技术防控(如人脸识别闸机、行程码核验)和人员防控(如增加巡逻频次)的三结合,对违规行为明确惩处标准,例如记过、取消评优资格等,并严格执行。 -

关注心理需求与人文关怀

高校可定期开展心理健康讲座、开放心理咨询服务,并组织小型户外活动(如草坪音乐节、运动比赛)缓解学生压力,优化食堂口味、丰富图书馆资源、提供更多校内兼职机会等,也能减少学生“向外跑”的动机。 -

建立家校联动与应急响应机制

学校应与家长保持沟通,共同督促学生遵守防疫规定,一旦发生异常情况,立即启动快速响应流程,确保流调、隔离、消杀等工作高效进行,最大限度控制传播风险。

防疫是共同责任,没有“局外人”

这场“翻墙感染”事件是一面镜子,照见了个体行为与公共安全的深刻关联,疫情防控没有旁观者,每一个环节的疏忽都可能让无数人的努力付诸东流,对于大学生而言,遵守规则不仅是义务,更是成长中必须学会的担当,而对于高校管理者,则需在严格防控与人性化关怀之间找到平衡点,让校园真正成为安全、温暖、有序的求知之地。

唯有如此,我们才能在这场疫情大考中,交出无愧于时代的答卷。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...