近日,网络歌手艾辰被造谣事件以当事人公开道歉告终,引发广泛关注,造谣者通过恶意剪辑、散布不实信息,对艾辰的名誉及心理造成严重伤害,最终在舆论压力与法律追责下公开致歉,此事再次折射出网络谣言的巨大危害——虚假信息传播迅猛,不仅侵害个体权益,更毒化网络生态,消耗社会信任成本。 ,这一事件为所有人敲响警钟:网络并非法外之地,造谣者终将承担法律与道德责任,同时也呼吁公众保持理性判断,不轻信、不传播未经核实的信息,共同维护清朗网络空间,唯有法治与自律并行,才能减少此类“谣言之殇”的重演。

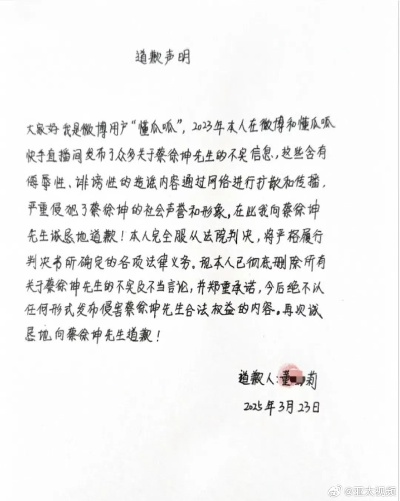

一起备受关注的网络事件——“艾辰事件”终于迎来了法律与道德的双重裁决:造谣者通过公开渠道向受害者艾辰正式道歉,这一事件不仅揭示了网络谣言的危害性,更引发了社会对网络伦理、法律边界与个人权益保护的深刻思考,造谣者的道歉虽为事件画上了句号,但其背后的教训却值得每一个人深思。

事件回顾:从谣言滋生到真相大白

“艾辰事件”起源于社交媒体上一条未经证实的爆料,称知名人士艾辰涉及不当行为,该谣言在短时间内通过短视频平台、论坛和聊天群组迅速扩散,引发了大量网民的围观与讨论,尽管艾辰及其团队迅速辟谣,但谣言的负面影响已如野火般蔓延,对其个人声誉、心理健康甚至职业生涯造成了严重损害,经过法律程序的介入,造谣者最终被查明身份,并在法律压力下选择公开道歉,承认其行为纯属虚构,并对艾辰造成的伤害表示悔意。

造谣动机:流量、恶意与网络匿名性的滥用

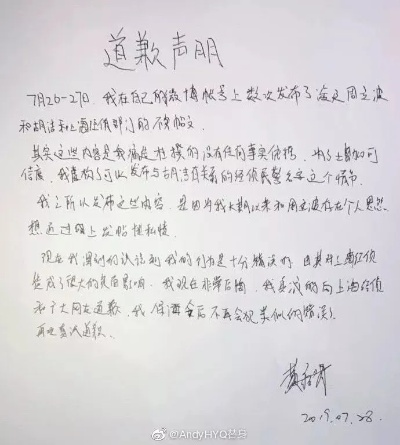

造谣者的道歉信中提到了其行为的动机:一方面是为了博取关注和流量,另一方面则是出于个人情绪的宣泄,在当今流量至上的网络环境中,部分人为了“蹭热点”或满足虚荣心,不惜编造虚假信息,利用网络的匿名性掩盖其真实身份,这种行为的背后,反映了网络伦理的缺失和法律意识的淡薄,造谣者往往低估了谣言的破坏力,认为“只是开个玩笑”或“随便发条消息”,却忽略了其可能对受害者造成的毁灭性打击。

法律与道德的双重审判

艾辰事件中,法律成为了维护正义的关键工具,近年来,我国不断完善网络法律法规,如《网络安全法》《民法典》中明确规定了对网络谣言的责任追究条款,造谣者的道歉不仅是道德上的悔过,更是法律制裁下的必然结果,此事件警示世人:网络并非法外之地,任何利用网络侵害他人权益的行为都将受到严惩,道德层面的反思同样重要——社会需要重建对真相的尊重,而非盲目追逐流量的虚妄。

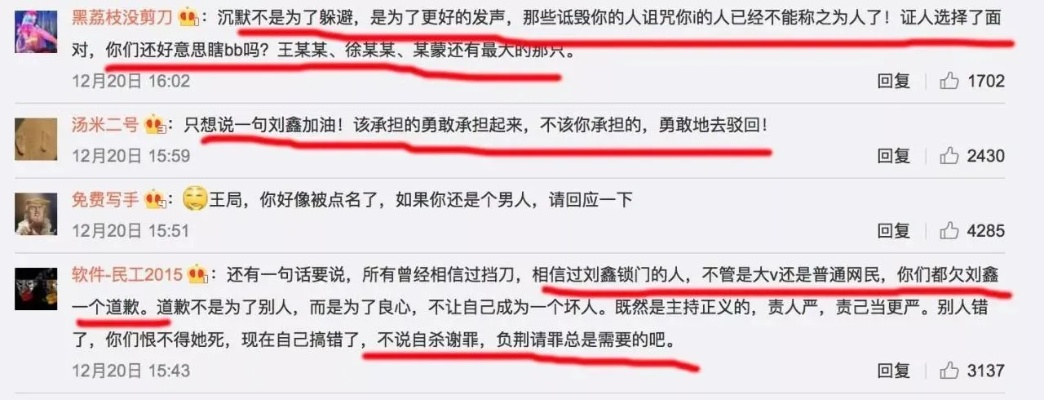

受害者的创伤:谣言如何摧毁一个人

谣言的伤害远不止于表面,艾辰在事件中经历了网络暴力、隐私泄露和公众误解,其心理压力难以估量,许多类似事件的受害者甚至因此陷入抑郁、焦虑或社会隔离,研究表明,网络谣言的传播速度是真相的6倍,而辟谣的效果往往滞后且有限,这种不对称性使得受害者长期处于“自证清白”的困境中,而造谣者却可能轻易隐身于屏幕之后,艾辰事件的道歉虽是一种救济,但受害者所需的 healing(愈合)过程依然漫长。

网络环境的治理:平台责任与公众意识

艾辰事件也暴露了网络平台在内容审核机制上的不足,部分平台为追求用户活跃度,对虚假信息采取放任态度,甚至通过算法推荐加速其传播,平台方需承担更多社会责任,通过技术手段(如AI识别)和人工审核结合,及时阻断谣言扩散,公众媒介素养的提升同样关键——网民应学会批判性思考,不盲从、不传谣,从源头上减少谣言的生存空间。

公开道歉的意义与局限

造谣者的公开道歉是纠错的第一步,但其诚意与效果仍需观察,道歉能否真正弥补伤害?答案可能是否定的,法律学者指出,道歉虽能部分恢复受害者名誉,但更重要的在于建立长效预防机制,通过公开道歉与经济赔偿结合,并对造谣者进行教育惩戒,才能实现真正的正义,艾辰事件的道歉行为应当成为一个范例,推动社会对网络行为规范的共识形成。

从艾辰事件走向更清朗的网络空间

艾辰事件造谣者的公开道歉,既是一个句点,也是一个起点,它提醒我们:网络世界需要更多的理性与善意,而非恶意与虚妄,每一位网民都应成为真相的守护者,而非谣言的传声筒,唯有通过法律、道德与技术的多重努力,才能构建一个清朗、健康的网络环境,让类似艾辰的悲剧不再重演。

正如哲学家康德所言:“道德首先被体现于责任,而非结果。”在信息爆炸的时代,我们的责任是不让谣言吞噬真相,不让恶意摧毁善意,艾辰事件的终局,或许正是这一理念的最佳注脚。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...