2024年2月24日中午,安徽合肥市肥东县发生3.5级地震,震源深度15公里,合肥市区有明显震感,地震发生后,省地震局迅速启动应急响应,并派出现场工作队开展监测工作,专家初步分析认为,本次地震属于郯庐断裂带正常的地质能量释放,该区域地质活动总体稳定,发生更大地震的可能性较低,此次事件也提醒公众需增强防震减灾意识,建议了解和掌握应急避震知识,做好家庭应急物资储备,确保在地震发生时能够有效保护自身安全。

安徽合肥市再次发生地震,据中国地震台网测定,此次地震震级为3.5级,震源深度约10公里,震中位于合肥市肥东县附近,这是合肥地区自2023年以来的第二次有感地震,引发了当地居民和公众的广泛关注,地震作为一种自然现象,虽常见于地质活跃带,但合肥作为相对稳定的区域,频繁的地震活动值得深入分析和警惕,本文将围绕此次地震的背景、原因、影响以及防灾应对措施展开讨论,以期为读者提供全面的视角。

地震背景与历史情况

安徽合肥位于华北地块东南缘,地质结构相对稳定,历史上地震活动频率较低,根据历史记录,合肥地区最大地震发生于1673年,震级约为5.5级,而近几十年来,多以小震或微震为主,自2023年以来,合肥已记录到多次小规模地震,包括2023年9月的3.0级地震和本次事件,这种频繁活动可能与区域地质应力变化有关,专家指出,合肥地处郯庐断裂带南端,该断裂带是中国东部重要的地震带,虽近期活动较弱,但并非完全静止,本次地震的震中位于肥东县,该区域存在次级断裂,可能是应力释放的结果。

地震原因解析

地震的发生通常与地壳运动、板块挤压或人类活动等因素相关,针对合肥此次地震,初步分析显示,其主要原因可能是区域地质应力的自然释放,华北地块受到太平洋板块和印度板块的挤压,导致地壳内部应力积累,当应力超过岩石强度时,便会引发地震,合肥地区近年来城市化进程加快,地下水开采、工程建设等人类活动可能对地质环境产生轻微影响,但专家认为,本次地震仍以自然原因为主,与人类活动的直接关联性较低。

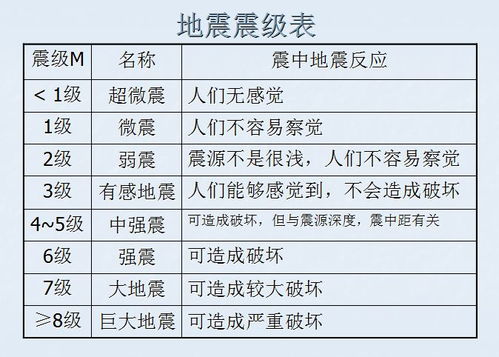

值得注意的是,本次地震震级较小(3.5级),属于浅源地震(深度10公里),这类地震通常破坏性有限,但易引发公众恐慌,中国地震局已启动应急响应,加强对区域的监测,并表示将持续评估后续风险,专家提醒,小震可能是更大地震的前兆,但概率较低,公众无需过度担忧,而应关注官方发布的信息。

社会影响与公众反应

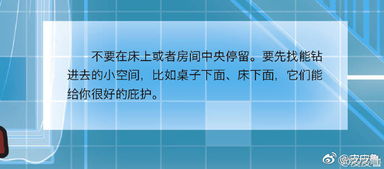

此次地震虽未造成重大人员伤亡或财产损失,但对社会秩序和公众心理产生了一定影响,许多合肥市民表示有震感,尤其是在高层建筑中,部分居民在夜间被惊醒,社交媒体上相关讨论迅速升温,地方政府及时通过广播、短信等渠道发布地震信息,避免了谣言传播,体现了应急管理的进步,此次事件也暴露出一些问题:部分市民防震知识不足,例如在地震发生时未能采取正确避险措施;一些老旧建筑抗震能力较弱,需进一步加固。

从经济角度看,地震可能对当地基础设施和旅游业造成短期影响,合肥作为安徽省会,正大力发展高科技产业和城市化建设,地震风险提醒了城市规划中需加强抗震设计,公众对地震的关注也推动了防灾意识的提升,许多学校和社区开始组织地震演练,购买应急物资。

防灾应对与未来展望

面对地震风险,防灾减灾是关键,政府应加强地震监测网络建设,利用人工智能和大数据技术提高预测精度,合肥已部署多个地震台站,但需进一步覆盖偏远区域,公众教育至关重要,学校和社会应普及防震知识,教导人们在地震发生时“蹲下、掩护、抓牢”的基本原则,并准备应急包(包含水、食物、药品等),建筑抗震标准需严格执行,中国已有完善的抗震设计规范,但老旧城区改造应提速,以减少潜在风险。

随着科技发展,地震预警系统将更加精准,中国已建成覆盖全国的地震预警网,可在震后数秒内向手机用户发送警报,为避险争取时间,国际合作也很重要,日本、美国等地震多发国家的经验可供借鉴,专家预测,合肥地区未来可能仍有小震活动,但大规模地震概率较低,公众应保持理性,不信谣、不传谣。

安徽合肥再次地震事件提醒我们,自然灾害虽不可完全避免,但通过科学监测、公众教育和应急准备,可以最大限度减少损失,这次小震为合肥乃至全国的防灾工作敲响了警钟:在追求经济发展的同时,绝不能忽视地质风险,只有政府、专家和公众共同努力,才能构建更安全的社会,对于合肥市民来说,保持冷静、学习防灾知识、关注官方信息,是应对未来不确定性的最佳方式,地球的脉搏从未停止,人类的智慧与团结将是抵御风险的最强盾牌。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...