在青春的悬崖边,一群毕业生以拍摄“自杀式毕业照”的方式完成了一场惊险而荒诞的告别,他们悬挂于高楼边缘,身体悬空却笑容灿烂,用近乎危险的姿态对抗现实的压力与迷茫,这既是对学生时代的极致留念,也是对未来的无声呐喊——在就业困境与精神困顿的交织中,年轻人以戏谑的方式表达着存在与反抗,这些照片成为他们与世界的脆弱对话,既是对青春的哀悼,也是对成人世界的试探性叩问。

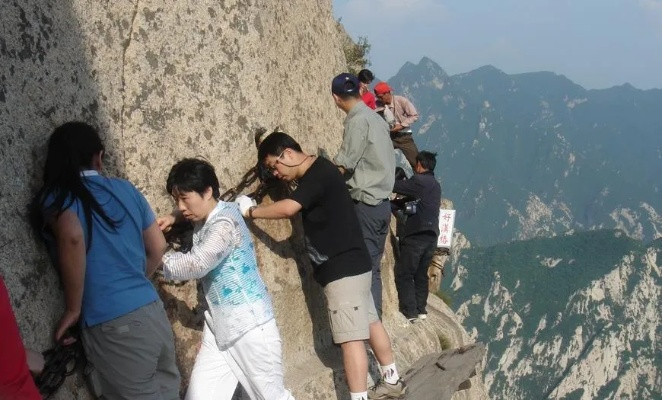

五月的校园,凤凰花开得正烈,一群身着学士服的毕业生站在教学楼天台的边缘,背对镜头,张开双臂,仿佛下一秒就要纵身跃入蓝天,这张被称为“自杀式毕业照”的图像,正在社交媒体上疯狂传播,从悬挂于桥梁外侧到躺卧于铁轨中央,从悬崖边的腾空跳跃到高楼边缘的倒挂身影,这些以“危险”为卖点的毕业照,已成为当代年轻人一种令人不安的告别青春方式。

“自杀式毕业照”的流行绝非偶然,在视觉文化主导的社交媒体时代,毕业照早已超越简单的纪念功能,演变为一种个人形象的塑造与传播,当普通的抛帽照、草坪合影被海量内容淹没,追求“差异化”成了年轻人的集体焦虑,这种对视觉冲击力的极端追求,与社交媒体算法偏好高度一致——越危险、越罕见的内容,越容易获得流量青睐,正如传播学者麦克卢汉所言“媒介即讯息”,在这些照片中,危险姿势本身成为了比毕业更受关注的内容。

更深层地看,这类照片折射出当代青年面对未来的复杂心态,站在人生转折点的毕业生,前路是就业市场的残酷竞争、高企的房价、不确定的职业发展,天台边缘那张开双臂的姿态,既是对自由的渴望,也是对未来的恐惧具象化,这种“边缘体验”某种程度上是对焦虑的代偿性宣泄——通过模拟危险来获得对失控感的暂时掌控,正如心理学家弗洛姆所指出的,人类对自由的渴望往往伴随着对逃避自由的冲动,这些危险照片恰是这种矛盾心理的视觉呈现。

值得注意的是,这种风潮背后的代际差异,老一辈人难以理解这种“玩命”行为,因为他们成长于物质匮乏但确定性更强的时代,而当代年轻人生活在物质丰富但价值多元的环境中,既渴望个性表达,又面临意义缺失的困惑。“自杀式毕业照”在这种语境下,成为了一种反抗平庸的仪式性行为,通过挑战物理危险来证明自身存在的重要性和独特性。

这种追求个性的方式正在付出沉重代价,据统计,近年来全球至少发生了二十余起因拍摄危险照片导致的意外死亡事件,2021年,某高校学生在拍摄铁路毕业照时躲避不及遭遇不幸;2022年,一群毕业生在悬崖边合影时发生坍塌事故,这些悲剧提醒我们,当追求纪念变成冒险,当个性表达危及生命,我们已经偏离了毕业照最初的纪念意义。

毕业仪式的本质是对生命阶段的礼赞和过渡,而非对危险的浪漫化,中国传统文化中的“冠礼”,西方社会的毕业典礼,都强调通过仪式实现身份转变的安全性与庄严性,将毕业照拍摄变成极限运动,不仅违背了教育的安全底线,更可能对旁观者产生不良示范效应,特别是对心理状态本就不稳定的个体形成暗示。

值得思考的是,为什么年轻人宁愿选择危险的方式表达自我,而不是更有创造力的途径?这或许揭示了当代教育中的某种缺失——我们教会了学生如何通过考试,却没有充分培养他们安全表达个性的能力,毕业季本该是展示教育成果的时刻,而当学生们只能通过危险动作来彰显独特性时,这无疑是对教育本身的一种反思。

面对“自杀式毕业照”风潮,简单的禁止并非治本之策,更需要的是引导年轻人找到更健康、更有创造力的表达方式:通过艺术创作、社会服务、集体活动等途径实现自我价值确认,学校和社会应当提供更多元化的仪式选择,让毕业照回归其本质——不是冒险的证明,而是成长的见证。

那些站在天台边缘的年轻人,真正渴望的或许不是危险本身,而是被看见、被记住、被认可,正如加缪在《西西弗神话》开篇所言:“真正严肃的哲学问题只有一个,那就是自杀。”在这些令人揪心的照片背后,是我们这个时代年轻人对生命意义的集体追问,而我们的责任,是给他们提供比悬崖边缘更坚实的立足点,让他们相信:生命的价值不需要用危险来证明,青春的意义不必用冒险来彰显。

毕业是开始而非结束,是生命的展开而非压缩,最好的毕业照,不应该记录我们与死亡调情的瞬间,而应该捕捉那些面向未来的希望之光——那些在安全土地上绽放的笑脸,那些真正属于生命的无限可能。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...