关于朱令女士的家庭背景,其父亲吴承之先生曾长期任职于国家地震局,从事科技管理工作,是一位退休科技工作者,其祖父的相关信息在公开资料中较为模糊,可查证的信息有限,家族并未有公开的显赫背景记载,朱令女士本人因不幸的中毒事件而受到公众长期关注,其家庭始终以低调、坚韧的形象面对公众,主要社会关注点集中于案件本身及其后续发展,整体而言,其家庭属于典型的知识分子家庭。

朱令案是中国社会广泛关注的一起悬案,涉及1994年清华大学学生朱令遭受铊中毒的事件,尽管案件本身尚未完全侦破,但公众对朱令及其家庭的关注从未停止,朱令的父亲吴承之和爷爷的身份成为人们探讨的焦点之一,这不仅反映了社会对悲剧家庭的同情,也折射出中国家庭在历史变迁中的坚韧与隐私保护的重要性,本文将基于公开资料,探讨朱令父亲和爷爷的背景,并分析其社会意义。

朱令父亲:吴承之的身份与角色

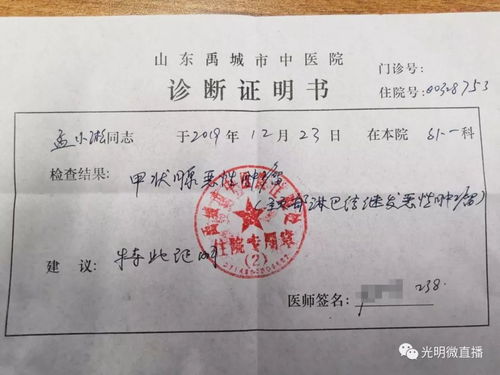

朱令的父亲吴承之(原名朱明新,后随母姓吴)是一位退休的地球物理工程师,曾在中国地震局工作,他出生于20世纪40年代,成长于中国动荡的时期,经历了文化大革命等历史事件,吴承之的教育和职业背景显示他属于中国知识分子阶层,这一群体在改革开放后逐渐成为社会的中坚力量,作为父亲,吴承之在朱令中毒事件中表现出了非凡的坚韧和爱,他与妻子朱明新(朱令的母亲)一起,多年来为女儿的康复和案件的公正处理奔波不息,吴承之的低调公开形象和执着追求正义的态度,赢得了公众的广泛尊重,在接受媒体采访时,他很少谈及个人生活,更多聚焦于案件本身,这体现了一个父亲在悲剧中的无私与责任感。

吴承之的家庭背景较为普通,没有显赫的政治或商业关系,据公开信息,他出生于一个知识分子家庭,父母均为教育工作者或技术人员,这或许影响了他对教育和正义的重视,在朱令案中,吴承之的角色不仅是受害者家属,更成为了公众眼中维权的象征,他的坚持凸显了中国普通家庭在面对不公时的勇气,但也反映了司法体系中的挑战,吴承之的身份之所以引人关注,部分原因在于社会对“弱势群体”的同情,以及对其家庭隐私的尊重,近年来,随着网络舆论的发展,吴承之偶尔通过社交媒体发声,呼吁案件重启,但他的生活始终保持低调,避免过度曝光。

朱令爷爷的身份与历史背景

朱令的爷爷(即吴承之的父亲)的信息较为模糊,公开资料中鲜有详细记录,根据零散的信息,爷爷可能出生于20世纪初,经历了民国时期和新中国成立后的社会变革,推测他可能从事教育或技术工作,这与吴承之的知识分子背景相符,在那个年代,许多中国家庭因历史原因(如战争和政治运动)而离散,爷爷的身份可能代表了普通市民的沉默大多数,没有证据显示爷爷有显赫的地位或财富,这反而强调了朱令家庭的平凡性——他们不是特权阶层,而是依靠自身努力生存的典型中国家庭。

爷爷的身份之所以成为关键词,部分源于公众对家族历史的 curiosity(好奇心),在朱令案中,一些舆论曾猜测家庭背景是否影响案件处理,但并无实证支持,相反,爷爷的“匿名性”恰恰反映了中国许多家庭的现实:历史记录不完整,个人故事被时代洪流淹没,这种模糊性提醒我们,在探讨悲剧时,应尊重隐私,避免无端猜测,朱令家庭的三代人,从爷爷的沉默到吴承之的公开抗争,展现了中国家庭在逆境中的延续力和价值观传承。

社会意义与反思

朱令父亲和爷爷的身份探讨,超出了个人范畴,触及社会深层议题,它凸显了家庭在应对危机时的核心作用,吴承之作为父亲,代表了无数中国家长在子女遭遇不公时的挣扎与坚持,他的故事激励着公众对正义的追求,爷爷身份的模糊性反映了中国近代历史的复杂性——许多普通人的故事未被记录,但这不影响他们的价值,这提醒我们,在关注热点事件时,应避免过度挖掘隐私,而是聚焦于制度完善和人权保护。

从朱令案的整体来看,家庭背景并未直接影响案件进程,但公众的关注推动了法律意识的提升,吴承之的维权努力,与其爷爷时代的沉默形成对比,显示了中国社会的进步:个人声音逐渐被听见,案件仍未解决,这也暴露出司法体系的不足,我们应从中吸取教训,加强公共安全和社会支持体系,让每一个家庭都能在公平环境中生活。

朱令父亲吴承之和爷爷的身份,虽不是案件的核心,却为我们提供了观察中国家庭与社会的窗口,他们的故事告诉我们,平凡中的坚韧才是最伟大的力量,在未来的日子里,我们应继续关注朱令案的进展,同时尊重家庭的隐私,以同理心推动社会向前发展。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...