近日,新华社就江苏女辅警敲诈多名公职人员一案发表评论,强调该案不仅涉及个人违法犯罪行为,更暴露出部分公职人员权力滥用、纪律涣散的严重问题,评论指出,公职人员手握公权力,更应严守党纪国法、廉洁自律,此案中涉案干部的行为已损害公职队伍形象,必须依法依纪严肃追究,事件再次敲响警钟,必须加强对公权力的监督制约,扎紧制度笼子,同时坚决维护法治底线,对试图以非法手段挑战法律权威的行为零容忍,唯有权力规范运行、法律公正实施,才能筑牢社会公平正义的根基。

一则“女辅警敲诈多名公职人员”的案件引发社会广泛关注,新华社对此发表评论,指出此案不仅是一起刑事案件,更暴露出部分公职人员纪律涣散、权力监督缺位等深层次问题,此案折射出的不仅是个人道德的沦丧,更是对法治底线和公权力廉洁性的严峻挑战。

案件回顾与舆论焦点

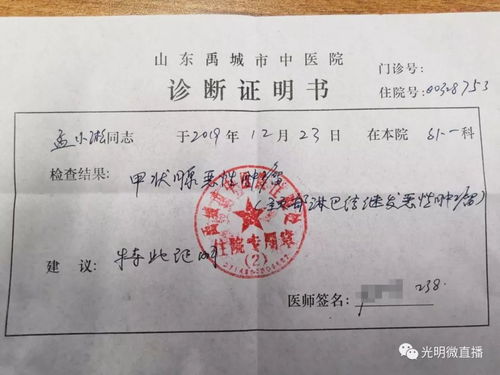

据报道,江苏一名女辅警在数年时间内,以不正当手段与多名公职人员发生关系,并以此进行敲诈勒索,涉案金额巨大,案件曝光后,迅速引发舆论哗然,公众的关注点不仅在于案件的刑事性质,更在于涉案人员的公职身份,这些公职人员包括公安、税务等部门的干部,本应是社会道德和法治的守护者,却因个人行为失范沦为被敲诈的对象,新华社评论指出,此案不仅反映了涉事公职人员的纪律意识淡薄,更凸显了权力运行中的监督漏洞。

权力监督的缺失与反思

此案中,涉事公职人员的行为暴露了权力监督的严重缺失,这些干部在个人生活中未能严守纪律底线,滥用职权或利用身份谋取私利;所在单位的内部监督机制未能及时发现和制止此类行为,导致问题长期积累,新华社评论强调,公权力姓“公”,必须受到严格约束和监督,任何权力一旦失去监督,必然导致腐败和滥权,此案为全社会敲响了警钟:必须加强对公职人员的日常监督,尤其是“八小时之外”的行为规范,防止权力异化为个人谋私的工具。

法治底线不容挑战

女辅警的行为固然涉嫌违法犯罪,应依法惩处,但此案的特殊性在于,受害者本身是公职人员,其行为同样涉嫌违纪违法,新华社评论指出,法治社会没有法外之地,无论是敲诈者还是被敲诈者,只要触碰法律红线,都必须受到严惩,公职人员更应以身作则,成为法治的捍卫者而非破坏者,此案的处理应坚持法律面前人人平等的原则,既不能因涉案者的身份而姑息,也不能因舆论关注而偏离法治轨道。

社会风气与道德建设

此案也折射出社会风气和道德建设的隐忧,公职人员的形象直接影响政府和社会的公信力,如果他们自身行为不端,不仅损害自身声誉,更会侵蚀公众对制度的信任,新华社评论呼吁,要加强公职人员的职业道德教育,重塑风清气正的政治生态,社会也应反思物质主义泛滥背景下价值观的扭曲问题,防止类似“权色交易”的恶性事件再次发生。

制度建设与长效监督

针对此案暴露出的问题,必须从制度层面加以解决,要完善公职人员监督机制,强化纪检监察部门的日常巡查和问责力度,要推动信息公开和舆论监督,让权力在阳光下运行,还应建立健全举报机制,鼓励社会各界对公职人员行为进行监督,新华社评论强调,只有通过制度化、长效化的监督,才能从根本上遏制权力滥用和腐败现象。

女辅警敲诈公职人员案是一面镜子,照出了权力监督的短板和法治建设的紧迫性,新华社的评论不仅是对此案的深刻剖析,更是对全社会的一次警示:公权力必须受到约束,法治底线不容挑战,唯有加强监督、完善制度、提升道德,才能构建一个公正廉洁的社会环境,此案的处理结果将成为一个重要标志,展示中国法治的决心和进步。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...