近日,某地“滚字书记”因对待群众反映问题时态度恶劣、言辞不当被停职,引发舆论广泛关注,该事件再次凸显了网络时代干部作风问题在公众监督下无处遁形的现实,个别干部对待群众的官僚做派和简单粗暴的作风仍时有发生;强大的网络舆论监督正成为推动干部规范言行、提升治理效能的重要外力,这一事件也警示广大干部必须牢固树立以人民为中心的工作导向,自觉接受监督,持续改进作风,网络监督与干部行为之间的“博弈”,实质上是对公权力运行是否规范、为民的持续拷问,推动全面从严治党不断向纵深发展。

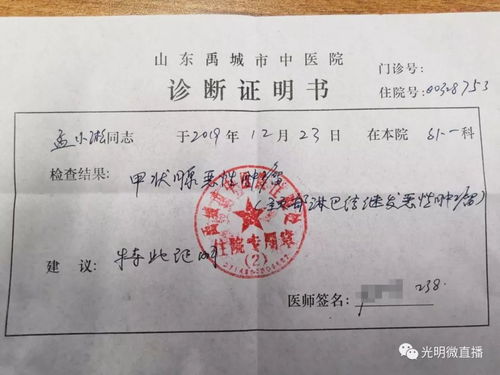

河北省平山县一名群众向县委书记发送短信反映问题,却收到一个“滚”字的回复,事件曝光后引发舆论哗然,9月15日,平山县委召开常委会会议,决定对涉事县委书记停职检查,并由上级部门成立调查组进一步处理,这一事件看似是个别干部的失态,实则折射出基层治理中的深层问题:干部作风的官僚化倾向、群众诉求反馈机制的失效,以及网络时代公众监督对权力运行的重塑。

事件回顾:一条短信与一个“滚”字

9月12日,一名平山县群众通过短信向县委书记反映当地某棚户区改造项目的安置问题,却收到一个“滚”字的回复,当事人将截图发至网络后,迅速引发热议,许多网友批评该干部“傲慢无礼”“脱离群众”,甚至质疑其是否具备基本履职素养,平山县委 initially 回应称“可能是误发”,但这一解释未能平息舆论,在上级市委的介入下,涉事书记被停职,事件进入调查程序。

背后症结:官僚主义与群众路线的背离

“滚字书记”事件并非孤例,近年来,类似案例频发:河南某镇干部让群众“滚出去”、山西某官员对投诉者称“没时间搭理你”……这些现象共同指向一个问题:部分基层干部在工作中缺乏对群众的基本尊重,甚至将个人权力凌驾于服务职责之上。

深层次看,这种官僚化作风是多重因素叠加的结果:

- 考核机制失衡:基层干部往往面临“唯上不唯下”的压力,政绩考核偏重经济指标而非群众满意度,导致其忽视民生诉求;

- 权力监督缺位:一些干部在“一把手”位置上长期缺乏有效制约,逐渐形成“官本位”思维;

- 职业倦怠与压力:基层工作负担重、矛盾集中,部分干部心理调节能力不足,易将情绪转嫁于群众。

但无论如何,一句“滚”字暴露了其对群众路线的彻底背离——从“为人民服务”异化为“让群众闭嘴”。

网络监督:民意觉醒与权力运行的重塑

事件中,当事人的应对方式颇具时代特征:未选择传统信访渠道,而是直接将截图公之于网络,这种“小事闹大”的策略,恰恰反映了当前群众诉求表达机制的低效,许多基层矛盾因正规渠道堵塞才被迫转向网络曝光。

网络监督在此过程中发挥了双重作用:

- 放大器效应:微博、抖音等平台瞬间将个体事件转化为公共议题,形成舆论压力;

- 倒逼改革:舆论关注推动上级部门快速响应,如本次事件中市委24小时内作出停职决定。

网络监督也是一把双刃剑,它弥补了制度监督的滞后性;也可能引发“舆论审判”,甚至被少数人利用进行恶意举报,如何将网络民意纳入制度化轨道,仍是待解难题。

停职之后:问责之后更需制度重构

对涉事书记的停职是必要的第一步,但若止步于此,则无异于扬汤止沸,真正需要思考的是:如何避免下一个“滚字书记”出现?

- 畅通诉求反馈渠道:建立短信、邮件等线上投诉平台的标准化回复机制,规定响应时限与责任追究;

- 强化干部教育:将群众工作能力纳入干部考核,开展职业道德与沟通技巧培训;

- 完善监督体系:引入第三方评估、群众评议等机制,打破“关门决策”的惯性;

- 心理支持介入:关注基层干部心理健康,提供心理咨询与压力疏导服务。

值得注意的是,本次事件中上级部门的快速反应展现了治理体系的某种进步,但更重要的是形成长效预防机制。

从“官念”革新到治理现代化

“滚字书记”被停职是一个信号:民意不再容忍傲慢的权力,网络时代赋予了群众前所未有的监督能力,但归根结底,干部作风问题仍是制度与文化的综合反映,唯有从考核机制、权力约束、民意沟通等多维度推动改革,才能真正实现从“官本位”到“民本位”的转变。

习近平总书记强调:“江山就是人民,人民就是江山。”一句“滚”字,滚不掉群众的不满,更滚不掉干部肩上的责任,唯有将敬畏之心置于权力之上,将服务之意贯于言行之中,才能避免此类闹剧重演——而这需要每一名干部的自我革命,更需要制度层面的深层破局。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...