文房四宝之外,另有“第五宝”——文人精神的隐逸载体,它并非笔墨纸砚之外的某件具体器物,而是一种超越物质的文化象征,承载着古代文人的精神追求与隐逸理想,无论是古砚一方、奇石一座,还是菖蒲一盆、古泉一枚,皆可视为“文房第五宝”,它们不仅是书斋雅玩,更寄托了主人淡泊明志、寄情山水的志趣,是物质之上的精神容器,体现中国文人于方寸之间见天地、于日常之物养心性的传统美学与哲学意蕴。

在传统文房四宝——笔、墨、纸、砚的光芒之下,常被忽略却深具文化意涵的“文房第五宝”,实为文人雅士精神世界的重要载体,它并非某一种具体器物,而是一个流动的概念,既可能是水盂、笔洗、印章、镇尺,亦或是茶具、香器、古琴、奇石,这些物件虽不直接参与书写,却以辅助之姿,构建了古代文人审美与哲学的生活现场,它们的存在,超越了实用功能,成为东方美学中“道器合一”的象征,默默诠释着中国古代文人的精神追求与生命情调。

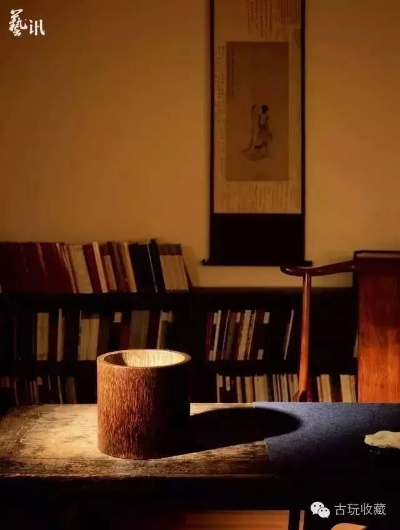

所谓“第五宝”,其核心价值在于“非必然而必不可少”,以水盂为例,它虽只用于盛水研墨,却常以玉、瓷、铜等材质精工制作,形制典雅,纹饰含蓄,成为案头一景,明代文震亨在《长物志》中强调:“器以用为功,然亦须与境相称。”这意味着文房用具不仅要实用,更要与人的心境、环境的氛围相契合,第五宝正是这种“契合”的桥梁——它们不喧宾夺主,却以谦逊的姿态,调节着书写时的节奏与情绪,使创作过程成为一种诗意的栖居。

第五宝的多样性,也反映了文人生活的丰富维度,笔洗用以清洁笔毫,却因其造型与釉色成为赏玩之物;印章虽小,却是诗书画印完整性的最后点睛;镇尺压纸,稳如磐石,寓意着书写者内心的安定与持守,更广义上,茶具与香器也被纳入此列——品茗能助文思,焚香可净心神,二者皆为创作营造了仪式感,这些物件共同构成一个微型的文化生态系统,使书房不仅是工作的场所,更是修身养性、观照自我的天地。

在哲学层面上,文房第五宝承载了“有无相生”的东方智慧,老子言:“有之以为利,无之以为用。”这些物件在“有”(实用)与“无”(审美)之间找到了平衡,它们的存在提醒人们:艺术与生活并非割裂,日常琐物亦可蕴含深意,第五宝的“隐逸”特质,恰如中国文人“藏”的智慧——不张扬却自有风骨,不刻意却影响深远,它们让书房成为一方避世之所,文人得以暂离尘嚣,通过器物与自我、与自然对话。

历史上,第五宝的演变亦是一部微观的文化史,宋代文人偏爱素雅,瓷质水盂、木石镇纸流行;明代尚古,铜器、玉器成为案头清供;清代则趋繁复,出现了多宝格式的收纳器具,每一时代的审美偏好,都投射在这些小物之上,而文人往往亲自参与设计,如李渔在《闲情偶寄》中详述如何定制笔筒、印盒,使第五宝成为个人品味的延伸。

时至今日,文房第五宝的概念并未消失,反而在当代生活中焕发新生,现代人重新发现“慢生活”的价值,茶席、香道、文玩再次成为都市人的精神慰藉,它们提醒我们:在效率至上的时代,仍需要一些“无用之美”来安顿身心,第五宝不再局限于书房,而是扩展为一种生活态度——于细微处见精神,于日常中寻诗意。

文房第五宝是文人精神的隐逸载体,它们以谦卑、静谧的方式,延续着东方美学的血脉,在四宝之外,这些物件或许微不足道,但正是它们,让书写成为一场完整的修行,让书房成为一个有温度的世界,当我们凝视一方古印、把玩一座笔山时,我们触摸的不仅是器物,更是一种千年未绝的文化心境。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...