1949年10月1日,开国大典阅兵式在天安门广场隆重举行,这是新中国第一次军事盛典,具有深远的历史意义,它不仅展示了人民军队的英勇形象和初步现代化的武器装备,更向全世界庄严宣告中华民族的独立与新生,象征着百年屈辱的终结和新纪元的开启。 ,此次阅兵是国魂初铸的生动体现,凝聚了全国人民的自豪与希望,展现了在中国共产党领导下维护国家主权与和平的决心,它为后续国庆阅兵确立了传统,也成为国家记忆中的重要象征,始终激励着中华民族坚定不移地走向复兴之路。

1949年10月1日,北京天安门广场上人潮涌动,红旗漫卷,毛泽东主席以铿锵之音向世界宣告中华人民共和国成立的那一刻,中华民族的历史翻开了崭新的一页,而随后举行的开国大典阅兵式,不仅是一场军事仪仗,更是一个新生政权向世界展示决心与力量的庄严仪式,它用铿锵的步伐、轰鸣的机车和翱翔的战机,宣告了一个时代的终结与另一个时代的开启。

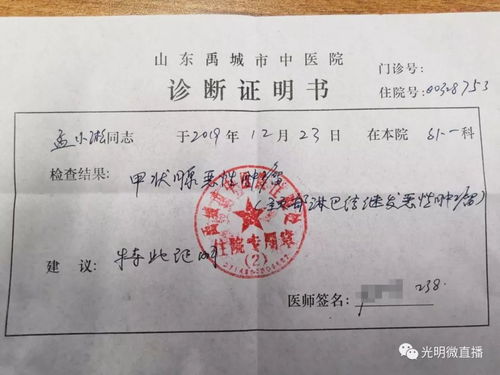

开国大典阅兵式的规模虽不及后世宏大,但其历史意义却极为深远,受阅部队由陆军、海军和空军代表组成,总计约1.64万名官兵,配备火炮119门,坦克装甲车152辆,汽车222台,军马2344匹,飞机17架,这些装备多数是从抗日战争和解放战争中缴获的“万国造”,型号杂乱、新旧不一,却真实反映了当时中国军队的装备水平,正是这种“从苦难中走来”的痕迹,让阅兵式更具象征意义——它展示的不是完美,而是从废墟中重建的勇气。

徒步方队以华北军区陆军为主,官兵们身着朴素的军装,脚踏布鞋,步伐坚定而整齐,他们的脸上刻着战火的痕迹,眼中却闪烁着对新中国的无限希望,骑兵方队马蹄声声,扬起微微尘土,仿佛还带着战场上的硝烟;炮兵方队牵引着沉重而陈旧的火炮,缓缓通过天安门城楼,每一门炮都仿佛在诉说着一段峥嵘岁月,最引人注目的是坦克和装甲车方队,虽然数量有限,却标志着人民军队正向机械化迈进。

空中梯队同样令人振奋,17架飞机包括P-51战斗机、C-46运输机等,由于数量不足,部分飞机在飞越天安门后绕圈复飞,以营造“更多战机”的视觉效果,这种“简陋中的智慧”不仅未减阅兵的庄严,反而凸显了建国初期的艰难与拼搏精神,周恩来总理曾说:“飞机不够,我们就飞两遍。”这句话至今听来,仍让人感慨万千。

开国大典阅兵式的意义远超一场军事展示,它是新生政权对全国人民的信心宣示,也是对国际社会的郑重声明:中国已告别屈辱,必将走向独立自强,阅兵式上,官兵们高呼“为人民服务”,民众回应以“毛主席万岁”,这种情感共鸣凝聚了全民的认同与期待,阅兵式也奠定了新中国国庆阅兵的传统,成为国家仪式中不可或缺的一部分,象征着国防力量的成长与国家尊严的维护。

从历史的长河回望,1949年的阅兵式如同一颗种子,埋下了中国军队现代化建设的根基,七十余年来,中国阅兵从“万国造”到“中国造”,从“飞两遍”到歼-20翱翔天际,其变迁正是国家崛起的缩影,而开国大典阅兵式作为起点,始终提醒着我们:国之大事,在祀与戎,它不仅是一场仪式,更是一个民族从觉醒到复兴的宣言——铁流映日,国魂初铸;步履所至,皆是新征程。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...