,“疲劳蓄电池”理论将人的精力比作电池,强调高效使用与及时充电,正确使用它的核心在于科学管理,而非耗尽透支,关键在于遵循“充放平衡”的原则:在工作学习的高效时段(放电)后,务必安排短暂的休息、冥想或轻度活动(充电),避免电池彻底耗尽,要保证规律作息、均衡营养和适度运动,这相当于为电池进行“基础维护”,能有效提升其总容量和耐用性,通过这种主动、周期性的精力管理,不仅能显著提升工作效率,更能从根本上维护长期身心健康,实现可持续的高效表现。

在现代快节奏的生活中,“疲劳蓄电池”这一概念逐渐进入大众视野,它并非指某种实体电池,而是一种比喻——将人的精力与休息关系类比为蓄电池的充放电过程,正确理解和使用“疲劳蓄电池”,不仅能提升工作效率,更能维护长期健康,究竟该如何科学使用这一“电池”呢?

什么是疲劳蓄电池?

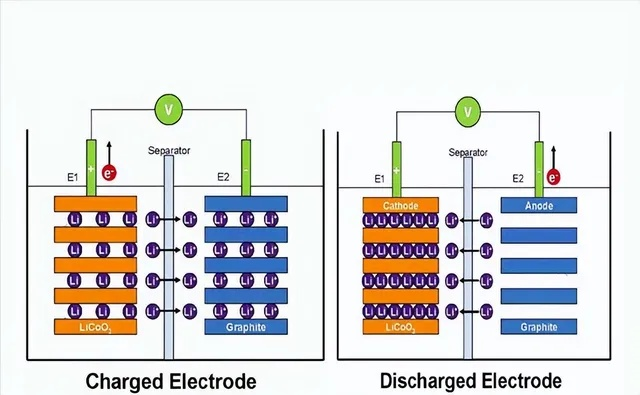

疲劳蓄电池模型将人体视为一个能量系统:白天活动时消耗能量(放电),夜间休息时恢复能量(充电),如果长期放电超过充电,就会导致“电量过低”,出现疲劳积累、注意力下降、免疫力减弱等问题,反之,若充放电平衡,甚至“充电”大于“放电”,就能保持高效和健康状态。

核心使用原则:平衡充放电

-

合理放电:避免过度消耗

现代人常陷入持续工作的陷阱,忽视身体信号,连续加班、熬夜学习会导致放电过快,建议采用“番茄工作法”(工作25分钟休息5分钟),或每90分钟高强度活动后短暂休息,研究表明,人体注意力周期约为90分钟,顺应节律能减少无效放电。 -

高效充电:质量胜过数量

充电不仅指睡眠,还包括休息方式,睡眠应优先保证深度睡眠阶段(每晚7-9小时),而白天可通过冥想、短时小憩(20分钟内)或轻度运动(如散步)快速补充能量,避免沉迷手机等被动娱乐,这类活动实则消耗更多精力。 -

监测电量:学会自我评估

像查看手机电量一样,定期评估自身疲劳状态,可采用简单量表(1-10分自评疲劳感),或观察身体信号(如眼皮沉重、注意力涣散),当电量低于30%(即感到明显疲倦)时,需立即充电,而非硬撑。

实践技巧:日常场景中的应用

-

工作学习场景:

采用“任务分组”,将高耗能任务(如创意工作)安排在电量充足时(如早晨),低耗能任务(如回复邮件)放在午后,中途穿插5分钟深呼吸或拉伸,提升充电效率。 -

运动健康管理:

运动是“双刃剑”:适量运动促进充电(增强代谢),过度运动则加速放电,建议有氧与无氧结合,每周预留1-2天彻底休息,避免疲劳积累。 -

饮食与能量补充:

饮食直接影响电量水平,多摄入慢释放能量食物(如全谷物、坚果),避免高糖食物导致的能量骤降,每小时补水200ml,脱水会加速疲劳。

常见误区与纠正

-

误区1:“熬夜补觉就行”:

睡眠无法完全补偿过量放电,研究显示,连续熬夜后,需多天规律睡眠才能恢复认知功能,且长期睡眠不足可能造成不可逆损伤。 -

误区2:“休息=什么都不做”:

被动休息(如刷视频)效果远低于主动休息(如冥想、散步),主动休息能激活副交感神经,真正促进能量回收。 -

误区3:“靠意志力硬扛”:

疲劳积累会降低决策能力,导致效率更低,适时充电反而提升整体产出。

长期策略:打造可持续能量系统

若要彻底优化疲劳蓄电池,需系统性调整生活:

- 规律作息:固定起床和入睡时间,同步生物钟。

- 环境优化:工作区增加自然光、减少噪音干扰,降低放电速率。

- 心理调节:减少焦虑等情绪内耗(隐性放电),通过正念练习提升充电质量。

疲劳蓄电池的本质是教会我们尊重身体的极限,用科学方法管理精力而非时间,在效率至上的时代,善用这一模型,不仅能避免“过劳耗竭”,更能实现持久的高效与健康,最好的电池保养不是耗尽再充,而是随时平衡,让能量流动生生不息。

今日行动建议:记录未来24小时的“充放电”行为,找出一个可优化的环节(如午间15分钟冥想),迈出能量管理的第一步。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

发表评论