在国产男男题材作品中,解构与重构成为核心叙事策略,作品通过打破传统性别与身份标签,深入探索角色在社会压力、自我认同及情感需求之间的复杂挣扎,这种创作不仅挑战了刻板印象,更重构了关于爱与欲望的叙述方式,呈现出情感上的“革命性”,它们以细腻的笔触描绘个体在身份迷宫中的寻找与超越,既折射出现实中的困境,也为观众提供了新的情感共鸣与思考空间,推动了对多样性情感关系的认知与接纳。

在当代中国文化的褶皱处,一种新的叙事正在悄然生长,当“国产”、“CHINESE”、“男男”、“GAY”这四个关键词交汇,它们不仅指向一个特定文化现象,更构成了一道独特的文化风景线——这是中国同性恋群体从隐形到可见的艰难旅程,是商业资本与亚文化碰撞的复杂图景,也是传统伦理与现代性对话的前沿地带。

国产男男题材作品并非凭空而降,回望上世纪90年代,王小波《东宫·西宫》首次将男同性恋话题带入公众视野,那时这类表达还带着沉重的社会批判色彩,进入新世纪后,网络文学成为突破口,《北京故事》等作品通过网络传播积累了最初受众,真正的转折点出现在2014年前后,随着耽美文化从日本、台湾传入大陆,一批改编自网络耽美小说的网剧悄然出现,形成了所谓“耽改剧”现象,这些作品巧妙地游走于审查边缘,既满足特定受众需求,又不至于触碰明确红线,创造了一种独特的“中国式同志叙事”。

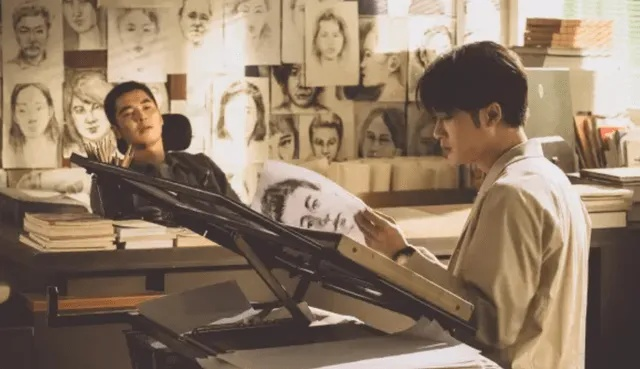

这种叙事最引人入胜的,是其构建的多重编码系统,表面上,这些作品常常披着“兄弟情”、“知己情”的外衣,使用眼神交错、手指触碰等隐晦表达方式;但在次级文本中,却通过特定符号、场景设置和台词双关,向知情受众传递着明确信息,这种双重叙事策略不仅是对审查机制的应对,更形成了一种独特的审美体验——那些未说出口的部分,反而成为了情感张力最强烈的所在,正如一位观众所言:“我们看的不是他们做了什么,而是他们没做什么。”

国产男男题材的兴起与女性消费群体密切相关,统计显示,这类作品超过80%的受众为直女,这引发了一个有趣问题:为什么直女会对男男情感故事产生如此浓厚兴趣?社会学家指出,这可能是女性对传统性别权力结构的一种逃避与重构——在男男关系中,没有传统异性恋叙事中的性别权力不对等,女性得以以旁观者身份享受“去性别化”的情感体验,这种消费行为也带来了争议:究竟是对同志群体的支持,还是一种新的物化形式?

面对中国文化特殊性,国产男男叙事发展出了与西方同志影视截然不同的美学特征,西方作品往往直接表现身份政治和社会抗争,而国产作品则更长于婉转含蓄的情感表达,注重内心戏而非外露行动,这种差异折射出中西文化对个人与集体关系的不同理解——中国同志叙事更多展现个体情感与家庭伦理、社会期待的冲突,而非单纯的身份政治宣言。

真正的文化意义在于,这些作品正在悄然改变中国社会对性少数的认知,研究表明,接触过这类作品的年轻人对同性恋群体的接受度明显高于未接触者,这种“软性启蒙”通过情感共鸣而非说教,潜移默化地构建着公众对性少数的理解与共情,一位22岁的女性观众坦言:“通过追剧,我开始关注现实中的同志权益问题,这不再是与己无关的抽象概念。”

然而繁荣背后仍有隐忧,商业资本的过度介入可能导致题材同质化,而政策调控的不确定性始终悬顶,更重要的是,这些作品中的同志形象是否真实多元?目前银幕上的同志角色往往颜值高、职业光鲜,与现实同志群体的多样性存在差距,如何避免将同志叙事简化为另一种“唯美主义”消费,是创作者需要面对的课题。

国产男男题材作品如同文化棱镜,折射出当代中国在传统与现代、个体与集体、本土与全球之间的复杂对话,它们既是文化消费主义的产物,也是身份政治的表达;既是商业计算的结果,也是情感革命的先声,在这个充满张力的领域里,我们看到的不仅是一个亚文化的兴起,更是一个古老文明在现代性冲击下的自我调适与重构,这些作品或许终将过时,但它们所开启的关于爱、自由与尊严的对话,将会持续回荡在中国社会走向开放与多元的进程中。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...