,鸡链球菌病是一种由链球菌引起的急性或慢性细菌性传染病,其特征是病鸡精神萎靡、食欲减退及关节肿大,该病主要通过消化道和呼吸道途径传播,对雏鸡的危害尤为严重。,防控关键在于加强饲养管理,确保鸡舍通风良好、密度合理,并严格执行卫生消毒制度,以切断传播途径,一旦确诊,应及时采用敏感抗生素(如青霉素、阿莫西林)进行全群治疗,并对病鸡隔离处理,配合支持疗法和补充维生素有助于病禽康复,减少经济损失,坚持预防为主、防治结合的综合策略是应对该病的有效方法。

鸡链球菌病是由链球菌引起的一种急性或慢性细菌性传染病,主要影响鸡群,尤其是雏鸡和产蛋鸡,该病在全球范围内广泛存在,不仅导致鸡只死亡率上升,还会造成生产性能下降,给养殖业带来严重的经济损失,链球菌病的病原体主要为鸡链球菌(Streptococcus gallolyticus),其他如停乳链球菌等也可能参与感染,本文将从病原学、流行病学、临床症状、诊断方法、防控措施及治疗策略等方面,全面探讨鸡链球菌病。

病原学与流行病学

链球菌是一种革兰氏阳性球菌,常呈链状排列,广泛存在于自然环境中,包括土壤、水源和动物体内,鸡链球菌病主要通过呼吸道、消化道或皮肤伤口传播,感染源包括病鸡、带菌鸡以及污染的环境、饲料和水源,高密度养殖、卫生条件差、应激因素(如气候变化、运输)等都会增加发病风险,雏鸡和免疫力低下的鸡只更易感,而产蛋鸡感染后可能通过垂直传播将病原传递给后代。

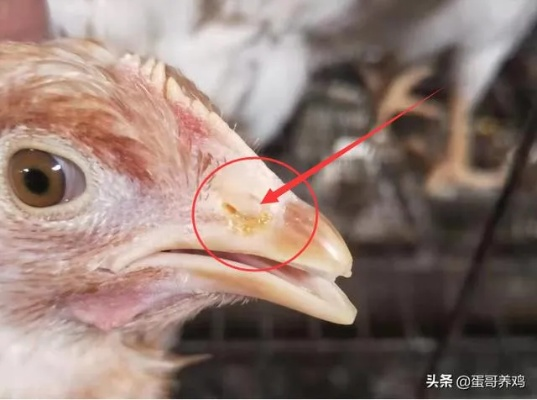

临床症状与病理变化

鸡链球菌病的临床表现多样,可分为急性和慢性两种形式,急性病例多见于雏鸡,表现为突然死亡、精神沉郁、食欲减退、羽毛蓬乱、呼吸困难以及腹泻,慢性感染则常见于成年鸡,症状包括关节肿胀、跛行、体重下降、产蛋率降低以及神经症状(如头颈扭曲),病理变化主要包括心包炎、肝脾肿大、关节炎和脑膜炎,剖检时可见内脏器官出现出血点、坏死灶或化脓性病变,尤其是心脏和肝脏受累最为明显。

诊断方法

诊断鸡链球菌病需结合临床症状、病理变化和实验室检测,细菌分离培养是金标准,可从病鸡的血液、肝脏或关节液中采集样本,在血琼脂平板上进行培养,观察溶血特性和菌落形态,分子生物学方法(如PCR)可用于快速检测和菌株分型,提高诊断准确性,血清学检测(如凝集试验)也有助于流行病学调查,鉴别诊断需排除其他细菌性疾病,如大肠杆菌病、沙门氏菌病和禽霍乱。

防控措施

预防是控制鸡链球菌病的关键,加强饲养管理,确保鸡舍通风良好、密度合理,定期清理和消毒环境,减少应激因素,实施全进全出制度,避免不同日龄鸡群混养,以切断传播链,注重饲料和饮水卫生,避免使用污染源,疫苗接种是有效的预防手段,但目前商业疫苗较少,多采用自家苗或菌苗,建议根据本地流行菌株定制免疫程序,定期监测鸡群健康状况,及时发现和处理疑似病例。

治疗策略

一旦发生链球菌病,应及时采取治疗措施,抗生素是主要治疗方法,常用药物包括青霉素、氨苄西林、恩诺沙星等,但需注意,链球菌易产生耐药性,因此最好通过药敏试验选择敏感药物,治疗时应全程足量用药,避免中断导致复发,对于慢性病例,可结合支持疗法,如补充维生素和电解质,增强鸡只免疫力,严重时,需隔离病鸡,并对整个鸡群进行预防性投药,加强环境消毒,防止疫情扩散。

经济影响与公共卫生意义

鸡链球菌病不仅造成直接死亡和生产损失,还增加了养殖成本(如医疗费用和劳动力投入),据估计,一次爆发可导致产蛋率下降10%-20%,死亡率高达5%-10%,对中小型养殖场冲击尤为严重,链球菌虽主要感染禽类,但某些菌株(如鸡链球菌)可能感染人类,尤其是免疫力低下者,引起心内膜炎或其他 opportunistic 感染,防控该病也具有公共卫生意义,需通过加强生物安全减少人畜共患风险。

鸡链球菌病是一种可防可控的细菌性疾病,通过综合管理、预防和治疗措施,可以有效降低其危害,养殖户应提高意识,注重日常卫生和免疫工作,同时与兽医合作,制定科学的防控计划,随着基因组学和疫苗技术的进步,有望开发出更高效的防治工具,助力养殖业可持续发展,只有多管齐下,才能确保鸡群健康,保障禽类产品的安全与供应。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...