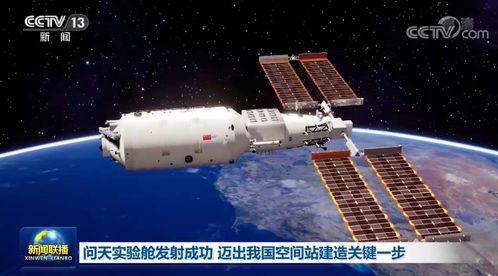

2022年7月24日,中国空间站迎来重大节点:问天实验舱由长征五号B遥三运载火箭成功发射升空,次日,问天实验舱与天和核心舱完成自主快速交会对接,形成“一”字构型组合体,此次“太空之吻”不仅是中国首个20吨级航天器的在轨对接,标志着空间站建造关键技术的重大突破,还为后续梦天实验舱的对接奠定了坚实基础,问天实验舱作为国家太空实验室的重要组成部分,将显著提升空间科学实验能力,是中国航天迈向世界科技前沿的又一里程碑,展现了我国载人航天工程的卓越技术与自主创新能力。

7月24日14时22分,长征五号B遥三运载火箭托举着问天实验舱拔地而起,划破海南文昌的碧空,约13小时后,在距地球400公里的轨道上,问天实验舱与天和核心舱前向端口实现精准对接,完成了中国航天史上又一次完美的“太空之吻”,这场跨越星辰的相会,不仅标志着中国空间站建造阶段的重大进展,更向世界昭示着中国航天科技的整体性突破。

问天实验舱与天和核心舱的交会对接,堪称一场精妙绝伦的“太空芭蕾”,两个重达20吨级的庞然大物,在以每小时2.8万公里的速度飞行中实现毫厘不差的对接,其技术难度堪比“万里穿针”,整个对接过程采用自主快速交会对接技术,期间经历了远距离导引、自主控制、最终逼近等多个阶段,问天实验舱在接近天和核心舱时,通过敏感器实时测量相对位置和姿态,自主计算并执行机动指令,最终实现精准对接,这一系列高难度动作的完美完成,展现了中国在轨道设计、制导导航与控制、航天器研制等领域的全面技术进步。

问天实验舱作为中国空间站的首个实验舱段,其价值不仅在于对接本身,更在于它带来的科学探索能力的飞跃,这个全长17.9米、直径4.2米的“太空实验室”,装载了8个实验柜和22个舱外标准载荷接口,能够支持空间生命科学、生物技术、微重力流体物理等众多学科的研究,特别值得一提的是,问天实验舱还配备了航天员出舱气闸舱和小型机械臂,这将极大拓展空间站的应用效能和航天员的活动范围,这些设施将为中国科学家提供独一无二的微重力研究平台,有望在基础科学前沿实现重大突破。

从更宏观的视角看,问天与天和的成功对接是中国载人航天工程“三步走”战略的关键一步,自1992年工程启动以来,中国航天人用三十年时间完成了从无人飞行到载人飞行,从舱段实验到空间站建造的历史性跨越,问天实验舱的加入,使中国空间站从单舱结构的“一居室”升级为组合体的“两居室”,为后续梦天实验舱的对接奠定了基础,按照计划,今年10月梦天实验舱发射对接后,中国空间站将完成T字基本构型建造,进入为期10年以上的应用与发展阶段。

这场完美的“太空之吻”背后,是中国航天科技的体系化能力提升,从长征五号B运载火箭的可靠发射,到问天实验舱的精准入轨;从自主快速交会对接技术的成熟应用,到航天员在轨驻留保障能力的完善,每一个环节都体现着中国航天的整体实力,特别值得一提的是,此次任务首次实现了零窗口发射,表明中国航天在轨道预测、发射场系统、测控网络等各方面达到了高度协同和精确控制的水平。

问天与天和的成功对接,不仅是中国空间站建设的里程碑,更是人类探索太空的重要一步,在中国空间站全面建成后,它将成为继国际空间站之后又一个长期在轨运行的空间实验室,为全球科学家提供宝贵的微重力研究平台,中国已经向联合国成员国发出邀请,欢迎各国科学家参与中国空间站的科学实验,这体现了中国航天开放包容的合作精神,也为人类共同利用太空资源提供了新选择。

仰望星空,脚踏实地,问天实验舱与天和核心舱的成功交会对接,是中国航天人献给祖国和世界的一份厚礼,这场完美的“太空之吻”,吻出的是中国航天的技术自信,吻出的是中华民族的航天梦想,吻出的更是人类共同探索宇宙的美好未来,随着中国空间站建设的稳步推进,太空中这颗中国人的“明星”将愈发璀璨,照亮人类探索未知的征程。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...