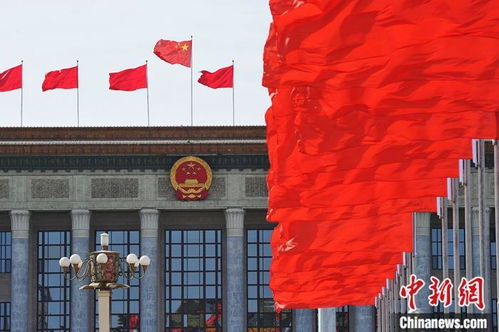

2013年全国两会,即第十二届全国人民代表大会第一次会议和全国政协第十二届第一次会议,分别于3月5日和3月3日在北京开幕,作为中国政治日历中的关键节点,两会不仅是国家政治生活中的一件大事,更是国家年度工作布局和政策方向的重要风向标,会议期间,代表和委员们审议、讨论一系列事关国计民生的重大报告与决议,共同谋划国家发展蓝图,对于推动经济社会持续健康发展具有深远意义。

2013年的“两会”,即全国人民代表大会(简称全国人大)和中国人民政治协商会议(简称全国政协),是中国政治生活中的重大事件,这一年两会的召开时间备受关注,因为它不仅标志着新一届领导集体的正式亮相,还为中国未来的经济社会发展定调,2013年全国政协第十二届一次会议于3月3日开幕,全国人大第十二届一次会议于3月5日开幕,两会会期持续约10-12天,至3月中旬结束,这一时间安排遵循了中国政治惯例,同时反映了2013年的特殊背景:它是中国共产党第十八次全国代表大会(2012年11月)后的首次两会,因此具有承前启后的重要意义。

两会召开时间的背景与意义

2013年两会的召开时间选择在3月初,并非偶然,自1950年代以来,中国两会逐渐固定在3月举行,这主要是出于 practical 考虑:3月是春节过后、经济年度计划启动的关键时期,便于代表们审议前一年的工作报告和部署新一年的目标,2013年尤为特殊,因为它是在中共十八大闭幕后的首次两会,十八大选举产生了以习近平为核心的新一届中央领导集体,而两会则完成了国家机构和政协领导人的换届,2013年两会的召开时间不仅是一个日程安排,更象征着中国政治权力的平稳过渡和国家治理体系的延续性。

从历史角度看,2013年两会的时间也反映了中国政治制度的成熟,在改革开放以来,两会的制度化、规范化不断增强,召开时间趋于稳定,这有助于提高政策制定的透明度和效率,2013年,全球正处于经济复苏的关键期,中国作为世界第二大经济体,其两会决策对国内外都有深远影响,召开时间的确定性为市场和社会提供了稳定的预期,减少了不确定性。

2013两会的主要议程与成果

2013年两会的议程围绕经济社会发展、改革深化和民生改善展开,全国人大会议审议了《政府工作报告》、《国民经济和社会发展计划报告》以及《预算报告》,这些文件总结了2012年的工作,并设定了2013年的GDP增长目标(7.5%)、通胀控制目标(3.5%)等关键指标,两会还完成了国家领导人的选举:习近平当选为国家主席,李克强当选为国务院总理,张德江当选为全国人大常委会委员长,俞正声当选为全国政协主席,这一换届过程体现了中国政治的制度化安排,确保了政策的连续性。

在政策层面,2013年两会强调了“中国梦”的理念,呼吁实现中华民族伟大复兴,并聚焦于经济结构调整、反腐败、环境保护和社会保障等议题,会议讨论了如何应对经济增长放缓、推进城镇化、以及改善空气质量(当时雾霾问题日益突出),这些讨论为后续政策出台奠定了基础,如2013年晚些时候推出的“大气十条”污染治理行动,从国际视角看,2013年两会还回应了全球关注的中国改革方向,特别是金融改革和对外开放,如上海自由贸易试验区的设立就在会后不久启动。

召开时间的影响与启示

2013年两会的召开时间对国内外产生了多重影响,它为市场提供了明确的信号:中国政府致力于稳增长、调结构、促改革,股市和商品市场在两会期间往往表现出较高的敏感性,2013年也不例外,投资者密切关注政策动向,以调整投资策略,两会的召开时间安排有助于提升国际社会对中国的理解,通过定期、透明的会议,中国向世界展示了其治理模式的优势,如决策的集体性和长期性。

2013年两会也面临一些挑战,会期较短(约10天),但议程密集,代表们如何高效审议复杂议题成为问题,两会时间与全球其他重大事件(如美国预算辩论)偶有重叠,这凸显了中国在全球化背景下需协调内外政策,但从整体看,2013年两会的召开时间成功实现了其目标:凝聚共识、推动改革、增强信心。

回顾2013年,两会的召开时间不仅是一个技术性安排,更是中国政治生态的缩影,它体现了中国特色社会主义制度的优势,如稳定性、预见性和包容性,在今天,2013年两会的遗产依然可见:后续的改革措施(如供给侧结构性改革)大多源于那一年的讨论,对于研究中国政治的人来说,2013年两会召开时间是一个关键节点,它提醒我们,时间的选择在政治中绝非小事,而是战略与艺术的结合。

2013年两会的召开时间是中国现代化进程中的一个重要坐标,它不仅是日历上的一个日期,更是国家治理智慧的体现,为未来的发展铺设了道路,通过分析这一时间点,我们可以更深入地理解中国政治的运行逻辑和其对世界的深远影响。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...