2017年的重庆高考,如同一场在山城起伏脉络中奏响的命运变奏曲,数十万考生以笔为桨,在试卷的方寸之间奋力划向个人的未来;而其背后,更是一个时代与一座城市的宏大叙事,作为全国卷实施的关键年份,这场考试不仅是对学子寒窗苦读的检验,亦折射出教育改革与地域发展的深刻互动,重庆——这座兼具厚重历史与魔幻现实感的都市,以它特有的坚韧与活力,为这场角逐提供了独特的舞台,考生的梦想、家庭的期盼、社会的关注,在此刻交织成一曲复杂而激昂的交响,既是个体命运的关键转折,也是时代洪流中一枚值得铭记的文化印记。

六月的重庆,空气中蒸腾着辣椒般的灼热,2017年6月7日,这座山城与全国940万考生一同屏息凝神,迎来了那场被赋予太多意义的文化仪式——高考,当考生们走进分布在渝中、江北、南岸的123个考点,他们不仅是在完成个人的命运答卷,更是在参与中国教育改革进程中的关键一章,2017年的重庆高考,恰好处在传统与变革的十字路口,成为观察中国教育生态的独特棱镜。

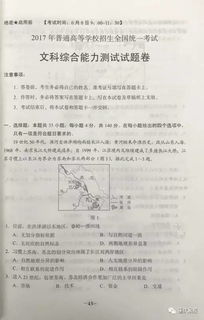

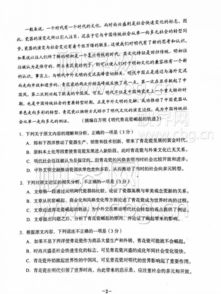

这一年,重庆仍采用全国卷模式,但教育改革的脚步声已清晰可闻,文理分科的坚冰尚未打破,可“核心素养”的教育理念已如嘉陵江的春潮,悄然漫入教学实践的岸边,语文试卷中,传统文化比重悄然提升,作文题“根据古诗句自拟文”的要求,如同一面镜子,映照出教育从知识灌输向文化传承的转向,数学试卷中的应用题则暗合重庆的立体魔幻气质,要求考生在抽象思维与现实问题间架设桥梁,这些细微变化,预示着一场深刻的教育范式转移正在酝酿。

对重庆考生而言,高考从来不只是考场内的拼搏,这座城市的地理形态塑造了独特的高考生态:渝中区的考生可能需提前两小时出发,穿越长江大桥赶赴考场;北碚区的学子则在蜿蜒山路上背诵古诗文,地理的阻隔未能阻挡求知的脚步,反而淬炼出山城学子特有的韧性与毅力,在璧山、万州等区县,无数留守少年将高考视为改变命运的唯一通道,他们的铅笔刀下,雕刻着整个家庭的期望。

考场之外,2017年的重庆正在经历深刻转型,作为西部大开发的重要支点,“一带一路”和长江经济带战略在此交汇,产业结构调整对人才需求正在变化,传统制造业升级急需新型技工,大数据智能化产业则渴求创新人才,这种转型投射在教育领域,催生了重庆特有的教育焦虑——家长与学生不得不在现实利益与未来趋势间艰难权衡:是选择看似安稳的传统专业,还是拥抱充满不确定性的新兴领域?

高考评卷场里,另一种紧张氛围在流淌,来自全市各校的教师们在严格监控下批阅试卷,每一份作文、每道数学题都经过多重审核,这个过程不仅是公平性的保障,更成为把脉教育质量的窗口,阅卷教师们发现,越来越多的答卷展现出跨学科思维和批判性意识,这既是教改的成果,也反哺着教育理念的演进。

当我们回溯2017年重庆高考,其意义远超一场选拔考试,它是观察中国教育改革的微观窗口,记录着从知识本位向素养本位的艰难转型;它是社会流动性的试金石,承载着无数家庭对美好生活的期盼;它更是时代精神的折射,映照出传统与创新、个人选择与国家发展之间的复杂互动。

2017级考生大多已完成大学学业,分散在社会的各个角落,有人成为重庆智造新生力量,有人投身乡村振兴,有人继续学术追求,他们的故事共同构成了一幅更为宏大的时代画卷:高考不是人生的终点,而是赋能个体成长的新起点,正如长江在重庆境内汇聚支流、奔涌向前,教育的力量在于为每个生命提供奔流向海的多种可能。

那年高考落幕时,山城迎来一场喜雨,洗去连日的燥热,雨水冲刷着磁器口的青石板路,仿佛也刷新着这座城市的教育图景,在变革与传承的张力中,重庆正在书写自己的答案——关于如何让教育真正成为照亮每个人前路的灯火,而非评判众生价值的唯一尺度,这场始于2017年甚至更早的探索,至今仍在继续。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...