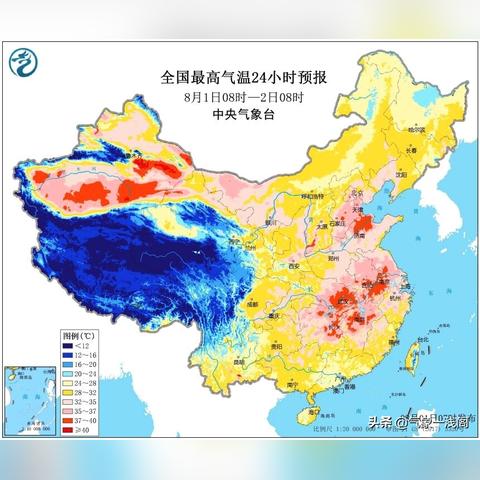

南方正遭遇持续凶猛的高温天气,多地气温突破40℃,局地甚至高达42℃以上,城市热浪滚滚,户外体感温度极高,市民面临严峻的“烤”验,高温不仅导致用电负荷激增,还严重影响户外工作者健康及日常生活,部分地区的供水供电压力加大,相关部门已发布高温预警,建议民众减少午后外出,做好防暑降温,酷热之下,城市基础设施和公共服务的应对能力也面临挑战。

七月的南方,热浪如猛兽般肆虐,从长江流域到珠江三角洲,一场罕见的大范围高温天气正持续发威,多个城市气温突破40摄氏度,气象图上深红色的区域不断扩大,仿佛大地在燃烧。

高温版图不断扩大

据中央气象台监测,本轮高温天气已持续两周有余,覆盖范围之广、强度之大、持续时间之长,均创下近十年同期纪录,上海、杭州、南京、武汉、长沙、南昌、福州等城市连日发布高温红色预警,街道上热浪扭曲了空气,行道树的叶子被晒得卷曲发黄。

气象专家分析,此次高温天气的成因是副热带高压异常强盛且稳定控制南方地区,同时台风活动偏弱,无法带来有效的降温和降水,超级计算机模拟预测显示,这种“烧烤模式”至少还将持续一周以上。

城市热岛效应加剧困境

在城市密集的南方地区,高温天气被混凝土森林和沥青路面进一步放大,研究表明,城市中心地区的气温往往比郊区高出3-5摄氏度,夜幕降临后,建筑物和路面白天吸收的热量持续释放,形成“烘烤模式”,即使到了午夜,温度仍然徘徊在30摄氏度以上,剥夺了人们通过夜晚降温恢复的机会。

广州的一位市民苦笑道:“空调外机排出的热风让街道更热,但我们又不得不开空调,这成了一个恶性循环。”

民生多艰:电力、供水和健康挑战

持续高温导致用电负荷屡创新高,多地电网负荷创历史纪录,电力部门不得不实施有序用电措施,优先保障居民基本生活和关键设施用电,在部分城市,商场、地铁等公共场所调高空调温度,以减轻电网压力。

供水系统也面临严峻考验,某自来水公司负责人表示:“持续高温导致用水量激增,同时输水管道爆裂事故比平时增加了三成,我们的维修团队24小时待命。”

医疗系统则面临热射病患者的增加,多家医院急诊科数据显示,中暑患者数量较往年同期增加明显,其中多为户外工作者和老年人,医生提醒,热射病不是普通中暑,会导致多器官功能衰竭,死亡率极高,必须引起重视。

户外劳动者的艰辛

在这轮高温天气中,最辛苦的是户外劳动者,建筑工人、环卫工人、快递员等群体不得不在酷热中坚持工作。

一位在杭州送快递的小哥告诉记者:“每天要喝掉五六升水,但几乎不用上厕所,全都变成汗排出来了。”他的工装上结满了白色的盐渍。

尽管多地发布了高温停工令,要求用人单位在气温超过40摄氏度时停止户外作业,但实际执行情况参差不齐,许多劳动者为了生计,仍然选择在极端高温下工作。

农业受损严重

持续高温少雨天气也对农业生产造成严重打击,江南多个稻米主产区的正处于抽穗扬花期的水稻遭受热害,可能导致结实率下降,果园中的水果出现日灼病,蔬菜大棚内的作物更是成片枯萎。

一位江西的果农望着被晒伤的梨园,愁容满面:“今年的收成至少要减少三成,这些树可能明年都恢复不过来。”

应对措施与长远思考

各地政府已采取多种措施应对高温天气,开放防暑纳凉点,延长图书馆、博物馆等公共场所开放时间,组织志愿者为独居老人和困难群体送清凉,但面对气候变化背景下越来越频繁的极端高温事件,我们需要更系统性的解决方案。

城市规划专家建议,南方城市应该增加绿地和水体面积,推广绿色建筑和冷屋顶技术,构建通风廊道缓解热岛效应,需要建立健全极端天气预警和应急响应机制,完善劳动者权益保障。

气候变化研究显示,随着全球变暖加剧,极端高温事件将更加频繁、更加强烈,今年的南方大范围持续高温或许不是终点,而是新常态的开始,我们需要从个人行为、城市管理到国家政策各层面做好准备,迎接一个更热的未来。

在这个被高温笼罩的夏天,南方各地的居民用各种方式寻找清凉,等待秋天的到来,但比等待更重要的,是我们如何从这次高温事件中吸取教训,重新思考人与自然的关系,建设更具气候韧性的城市和社会。

高温终将退去,但应对气候变化的行动刻不容缓。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...