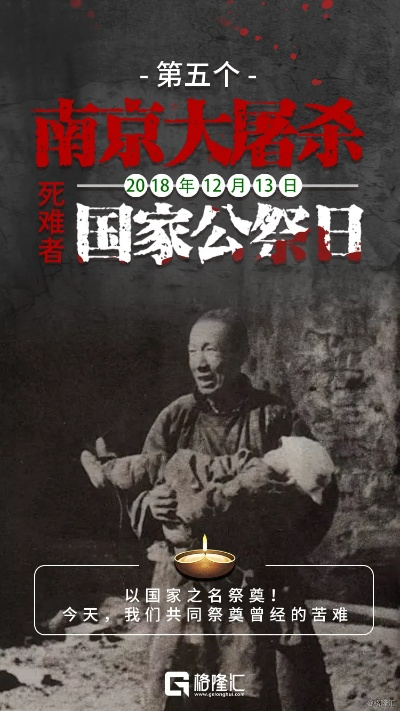

1937年12月,侵华日军攻占南京,制造了惨绝人寰的南京大屠杀,在长达六周的时间里,三十万以上中国平民与战俘惨遭杀害,无数家庭破碎,古城南京沦为人间地狱,这场浩劫是中华民族近代史上最深重的创伤之一,也是人类文明史上极其黑暗的一页,它不仅是中国人民永志不忘的国殇,更被世界广泛视为战争暴行的象征,铭记历史,并非为延续仇恨,而是为了汲取教训,珍视和平,捍卫人类尊严,防止悲剧重演,这段记忆必须被永久保存并世代传递。

1937年12月13日,南京沦陷,在接下来的六周内,这座城市成为了人类历史上最黑暗的一页之一——南京大屠杀,日军 systematically 的暴行、屠杀、强奸和掠夺,让南京变成了人间地狱,关于遇难同胞的人数,始终是历史研究与民族记忆的核心问题,尽管具体数字存在学术讨论,但中国官方及多数学者基于大量证据,认定超过30万同胞在这场浩劫中丧生,这一数字不仅是历史的刻度,更是民族苦难的象征。

历史证据与统计基础

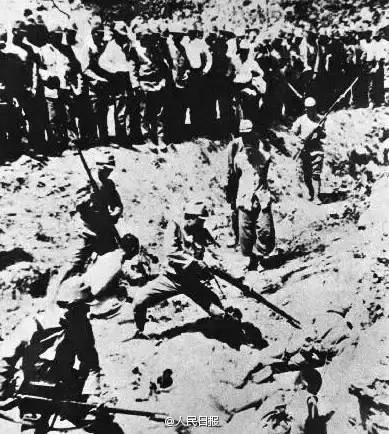

南京大屠杀的遇难人数统计源于多方证据:战后远东国际军事法庭(东京审判)和南京审判战犯军事法庭的判决、幸存者证言、第三方人士(如西方传教士与医生)的记录、以及日方部分档案,东京审判认定死亡人数超过20万,而南京法庭则直接认定为30万以上,这些数字包括集体屠杀、分散杀害、活埋、焚烧及其他暴行导致的死亡,仅草鞋峡一处集体屠杀就有超过5万人遇难,而南京城内外的乱葬岗与万人坑遗迹至今仍在无声地控诉。

国际委员会成员如约翰·拉贝、明妮·沃特林等人的日记与报告,详细记录了日军的暴行和每日死亡人数,这些一手资料与战后考古发现、人口普查数据(如1937年南京人口骤减)相互印证,支撑了30万这一数字的合理性,尽管日本右翼势力试图以“缺乏精确名单”为由质疑该数据,但历史研究的共识是:大屠杀的规模之大、手段之残忍,使得完全精确统计已不可能,但30万是基于证据的保守估计。

数字背后的民族苦难

30万不仅仅是一个数字,它代表着无数破碎的家庭、被终结的生命和无法愈合的民族创伤,南京大屠杀是日本军国主义反人类罪的铁证,也是中国近代史上最惨痛的集体记忆之一,每一名遇难者都有名字、家庭和故事——他们可能是手无寸铁的平民、放下武器的士兵、妇女、儿童或老人,屠杀的残酷性在于其系统性:从百人斩竞赛到大规模强奸,从活体实验到焚城毁迹,日军试图以恐怖摧毁民族的抵抗意志。

但南京的苦难并未被遗忘,幸存者的证言(如已故的李秀英、夏淑琴等)让历史得以传承,而南京大屠杀遇难同胞纪念馆的“万人坑”遗址和刻满名字的哭墙,则成为永恒的警示,30万这个数字,因此超越了统计学意义,升华为一个民族对和平的渴望和对正义的呼唤。

历史记忆与当代启示

南京大屠杀已不仅是中国的历史,更被联合国教科文组织列入《世界记忆名录》,成为全人类共同反思战争暴行的遗产,否认或淡化遇难人数,是对受害者的二次伤害,也是对历史真相的亵渎,中国政府和人民始终坚持“以史为鉴、面向未来”,但前提是日本社会必须正视历史,而非逃避或美化侵略。

30万同胞的死难,提醒我们和平的珍贵与脆弱,在全球化时代,民族主义与战争阴霾仍未消散,南京的教训尤显深刻:唯有铭记历史,才能避免重蹈覆辙;唯有尊重生命,才能构建人类命运共同体,每年12月13日的国家公祭日,南京的警钟长鸣,不仅为祭奠亡魂,更为唤醒世界的良知。

南京大屠杀中30万同胞的罹难,是铁的历史事实,这一数字承载着民族的血泪,也映射出人类文明的黑暗面,当我们追问“死了多少同胞”时,我们真正追寻的是对历史的尊重、对生命的敬畏和对未来的责任,南京的伤痛永远不会愈合,但记忆可以化为力量——让和平之花在废墟上绽放,让正义之光穿透历史的迷雾。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...