2012年江苏高考分数线公布,文科本一341分、本二311分,理科本一340分、本二312分,这一数据不仅是当年考生升学的具体标尺,更折射出深刻的教育与社会议题,分数线的划定背后,是省内教育资源分配、高考制度设计与考生竞争的复杂互动,也反映出不同时期教育政策与录取机会的变化,十余年来,高考制度持续改革,从分数线差异可窥见区域公平、考试模式调整及高等教育普及化的时代进程,它既是一代人的共同记忆,也是观察中国教育发展及公平实现程度的一面镜子。

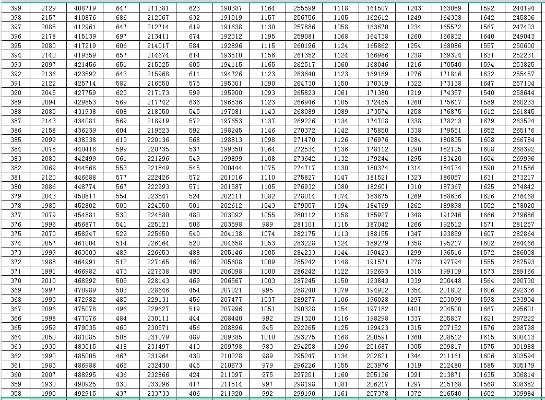

2012年江苏高考分数线的公布,不仅牵动了数十万考生与家庭的心弦,更成为观察中国教育改革与社会变迁的一扇窗口,那一年,文科一本线341分,理科一本线340分,二本线分别为文科311分、理科312分,这一组数字背后,是教育资源分配、考试制度变革与学子命运的复杂交织,回顾2012年的江苏高考,不仅是对一段历史的追溯,更是对当下教育发展的深刻反思。

分数线的划定:政策与现实的平衡

2012年江苏高考仍采用“3+2”模式(语数外+选修科目等级),总分480分,分数线的划定基于多重因素:全省考生总分分布、招生计划数量、高校资源分配以及政策导向,理科一本线较2011年(345分)略有下降,可能与当年数学试题难度较高、考生整体成绩分布变化有关,这一调整体现了教育部门在公平与效率之间的权衡——既要保证选拔的科学性,又要兼顾地区间教育资源的差异。

江苏作为教育大省,省内南北经济发展不均衡导致教育资源分配存在显著差距,苏南地区重点中学聚集,而苏北地区考生往往面临更激烈的竞争,分数线的划定试图通过分区域招生政策(如部分高校对苏北考生降分录取)缓解这一矛盾,但根本问题仍未彻底解决。

考生与家庭的博弈:分数线的社会影响

对于考生而言,分数线是梦想与现实的分水岭,一本线附近的“压线考生”需在志愿填报中谨慎抉择:冲名校可能滑档,保底则心有不甘,2012年江苏试行平行志愿填报模式,降低了高分落榜风险,但焦虑并未减少,许多家庭甚至聘请咨询机构分析录取概率,折射出高考已不仅是学业竞争,更成为信息与策略的较量。

分数线也加剧了社会对“唯分数论”的批判,当年江苏高考作文题《忧与爱》引发广泛讨论,许多人质疑:在分数至上的体系中,学生的创造力与情感教育是否被忽视?这一问题至今仍萦绕在中国教育头顶。

教育改革的伏笔:从2012看未来

2012年江苏高考分数线的公布,恰逢中国教育改革的转折点,同年,教育部提出“新课程改革”试点,强调综合素质评价,江苏作为先行地区,其高考模式的变化(如选修科目等级制)为后续“新高考”改革提供了经验,改革始终在争议中推进:等级制是否弱化了分数差异性?选修科目与主科如何平衡?

从更宏观视角看,2012年分数线也映射了高等教育大众化的趋势,当年江苏高考录取率已达80%以上,但重点高校竞争依旧白热化,这揭示了另一个问题:当“上大学”不再困难,“上好大学”却成为新的焦虑源。

对比与反思:十年后的回望

十年后的今天,江苏已加入“新高考”改革行列,采用“3+1+2”模式,总分恢复750分,2012年的分数线已成为历史,但其背后的逻辑依然延续:分数始终是资源分配的核心标尺,教育公平的内涵正在扩展——从单纯追求分数公平,转向机会公平、过程公平甚至结果公平。

近年来,江苏通过农村专项计划、综合素质评价录取等政策,试图弥补城乡差距,但深层次问题如学区房、课外培训内卷等,仍考验着政策制定者的智慧,2012年那些因一分之差与理想高校失之交臂的考生,或许正是当下教育焦虑的早期亲历者。

数字之外的人文关怀

2012年江苏高考分数线是一组冷冰冰的数字,但其背后是无数个体的悲喜人生,教育制度的改革从来不是一蹴而就的工程,而是在理想与现实间的反复探索,今日回望2012,我们更应思考:如何让分数线不再是划分命运的唯一标尺,而是多元成才道路上的参考坐标?或许,答案就在对教育本质的回归——培养人,而非筛选人。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...