,哥德巴赫猜想,被誉为“数学王冠上的明珠”,是数论中一道古老而著名的难题,其核心内容为:任何一个大于2的偶数都可以表示为两个素数之和,尽管这个猜想表述简单,易于理解,但自1742年提出以来,其证明却困扰了全球数学家数个世纪,经过无数努力,最佳成果仍停留在通过计算机验证对极大偶数成立,或证明其弱化形式(如“1+2”),它不仅是检验数学工具的试金石,更象征着人类对纯粹智力巅峰的不懈追求,其终极证明仍在等待着一位天才的诞生。

在数学的浩瀚星空中,有许多璀璨的猜想,它们如同指引人类智慧前行的明灯,哥德巴赫猜想无疑是最具魅力的之一,自1742年提出以来,这个看似简单的命题——每一个大于2的偶数都可以表示为两个质数之和——吸引了无数数学家的目光,成为数论领域的一座高峰,尽管历经近三个世纪的探索,猜想仍未得到完全证明,但它已然成为数学史上最富传奇色彩的难题之一,激发了人类对素数奥秘的无限追寻。

猜想的起源与内涵

哥德巴赫猜想源于18世纪德国数学家克里斯蒂安·哥德巴赫与瑞士数学家莱昂哈德·欧拉的通信,在1742年的一封信中,哥德巴赫提出:“任何大于2的偶数都可以写成两个质数之和。”4=2+2,6=3+3,8=3+5,10=3+7或5+5等,欧拉在回信中表示认同,并将其推广为“每一个大于2的偶数都是两个质数之和”,这就是后来著名的“强哥德巴赫猜想”,还有一个“弱哥德巴赫猜想”,即任何大于5的奇数都可以表示为三个质数之和(已于2013年被基本证明),猜想的简洁性与深刻性形成了鲜明对比:它涉及质数的分布规律,而质数作为数学的“原子”,其行为一直难以捉摸。

历史探索与部分进展

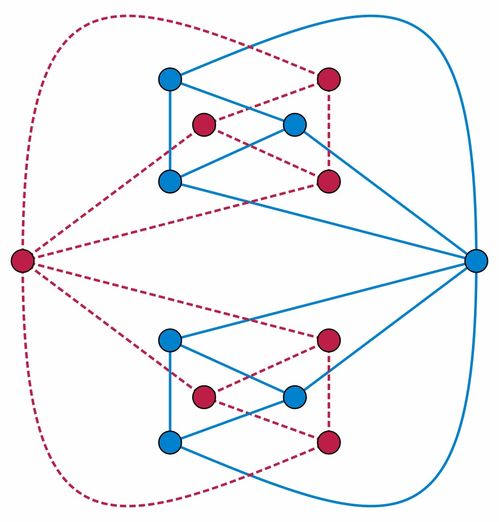

近三个世纪以来,无数数学家为证明猜想付出了艰辛努力,早期尝试多集中于数值验证:通过计算,人们发现猜想对于大量偶数成立(计算机已验证到4×10^18以内的偶数),数学需要的是严谨证明,而非枚举,20世纪以来,研究者们转向解析数论等现代工具,1937年,苏联数学家维诺格拉多夫证明了弱哥德巴赫猜想对足够大的奇数成立;1966年,中国数学家陈景润取得了突破性进展,证明了“1+2”(即任何一个足够大的偶数都可以表示为一个质数及一个不超过两个质数的乘积之和),这是迄今为止最强的结果,被誉为“陈氏定理”,陈景润的工作将哥德巴赫猜想推向了新高度,但仍未彻底解决“1+1”的终极目标。

数学意义与影响

哥德巴赫猜想不仅是一个未解难题,更是推动数论发展的引擎,它的研究促进了筛法、圆法、模形式等数学工具的演进,哈代-李特尔伍德圆法和布朗筛法在猜想证明中发挥了关键作用,这些方法不仅应用于哥德巴赫猜想,还渗透到密码学、计算机科学等领域(如RSA加密算法基于质数性质),更重要的是,猜想体现了数学的纯粹美:它源于一个简单观察,却揭示了质数分布的深层结构,挑战了人类对整数世界的理解,正如数学家希尔伯特所说:“哥德巴赫猜想是数学王冠上的明珠”,它激励着人们不断追求逻辑的完美与真理的和谐。

当代研究与未来展望

尽管陈景润的“1+2”已接近终极证明,但“1+1”依然遥不可及,21世纪以来,数学家们尝试结合新工具,如代数几何、概率数论,甚至人工智能辅助计算,2013年,秘鲁数学家哈拉尔德·赫尔夫戈特完全证明了弱哥德巴赫猜想,为强猜想提供了启示,强猜想的证明可能需要全新的数学范式——或许涉及质数分布的统一理论,或与其他领域(如量子计算)交叉,哥德巴赫猜想的解决不仅将荣耀归于证明者,更可能颠覆我们对数学的认知,就像费马大定理的证明推动了椭圆曲线理论的发展一样。

永恒的数学魅力

哥德巴赫猜想跨越时空,凝聚了人类智慧的执着与浪漫,它告诉我们,数学并非冷冰冰的公式,而是一场充满冒险的探索,每一个偶数的背后,可能隐藏着宇宙的密码;每一个质数的和,或许诉说着自然的规律,尽管猜想尚未证明,但它的旅程已然丰富了数学的内涵,启迪了无数心灵,正如数学家高斯所言:“数学是科学的女王”,而哥德巴赫猜想则是女王皇冠上最耀眼的宝石,等待后人摘取,在未来的某一天,当猜想被彻底征服时,它将成为人类理性精神的又一丰碑,照亮通往未知的道路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...