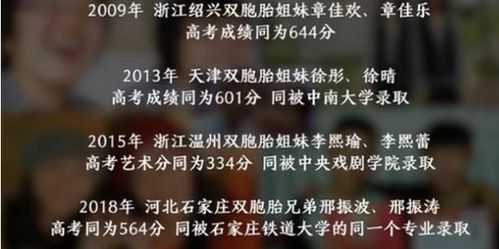

双胞胎高考成绩仅差1分,这一罕见现象引发热议,究竟是巧合还是必然?从教育学和心理学角度来看,双胞胎共享相似的遗传基因、家庭环境和教育资源,学习习惯与思维方式往往高度同步,成绩接近存在内在合理性,具体到1分之差,则更多是偶然因素的作用,如临场状态、细微的答题差异或阅卷评判的微小波动,这一结果既体现了双胞胎成长中的共性积累,也展现了高考中难以预测的个体偶然性,可视为必然基础上的巧合。

当高考成绩公布的那一刻,一对双胞胎兄弟的名字在网络上迅速传开——他们的总分仅差1分,哥哥以687分的成绩被顶尖大学录取,弟弟则以686分紧随其后,这微小的差距不仅让人惊叹于巧合,更引发了对家庭教育、个体差异与命运交织的深层思考。

双胞胎兄弟从小生活在同一屋檐下,共享相似的教育资源与环境,他们的父母都是教师,注重培养孩子的学习习惯与独立思考能力,从小学到高中,两人始终同班,甚至同桌,老师们常说:“他们就像彼此的影子。”这1分的差距却仿佛一道微妙的分界线,暗示着即使是最相似的个体,也存在不可忽视的独特性。

心理学家指出,双胞胎通常拥有高度一致的智商和认知能力,但细微的差异往往源于非共享环境因素,哥哥可能在某次模拟考试中多错了一道选择题,而弟弟则因为一次偶然的课外阅读,在语文作文中多拿了几分,这些看似微不足道的瞬间,最终在高考中汇聚成1分的差距,正如一位教育专家所言:“高考分数是长期积累的产物,但偶然性也在其中扮演了角色。”

这1分的差距也折射出家庭教育的平衡艺术,兄弟俩的父母从未刻意比较两人,而是鼓励他们发展各自的兴趣,哥哥热爱数学,沉迷于逻辑推理;弟弟则偏爱文学,善于表达情感,这种尊重差异的教育方式,让他们在相同的起跑线上跑出了略有不同的轨迹,母亲在采访中坦言:“我们从不要求他们必须一样,重要的是找到适合自己的路。”

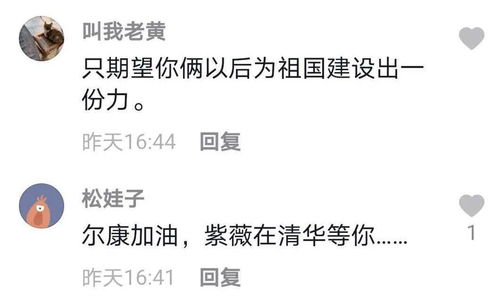

社会对双胞胎的“一致性期待”往往掩盖了这种个体差异,人们习惯于将双胞胎视为一个整体,忽略了他们作为独立个体的独特性,弟弟在采访中笑称:“很多人觉得我们连分数都应该一样,但其实我们从来就不是同一个人。”这1分的差距,恰恰是对这种刻板印象的打破——即使基因相似,命运也会以不同的方式展开。

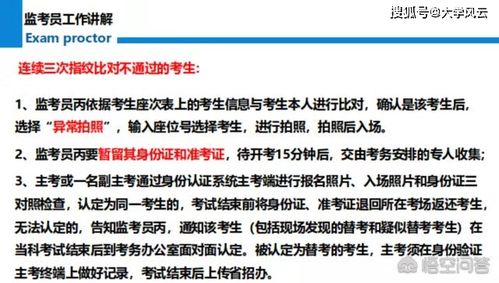

从更广的角度看,双胞胎兄弟的故事也是中国高考制度的一个缩影,高考被视为公平竞争的舞台,但1分的差距可能意味着不同的人生路径:哥哥可能进入心仪的专业,弟弟则需调整志愿,这种“一分之差,天壤之别”的现实,既体现了制度的残酷性,也凸显了个人努力与机遇的交织。

尽管如此,兄弟俩并未将这1分视为鸿沟,他们相约在大学继续互相砥砺,一个钻研理工,一个探索人文,他们的故事提醒我们:教育的目标不是标准化产出,而是帮助每个个体发现自己的光芒,正如哥哥所说:“分数只是数字,重要的是我们都在成为更好的自己。”

这1分的差距不再是一个巧合或遗憾,而成为了双胞胎兄弟独特身份的注脚,它告诉我们,即使在最相似的人生中,也会有细微的涟漪荡漾出不同的风景,而这,正是生命的丰富与美丽所在。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...