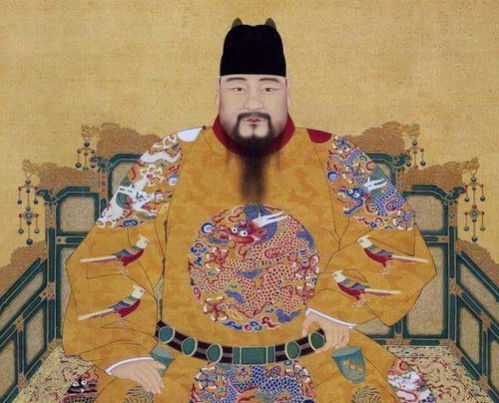

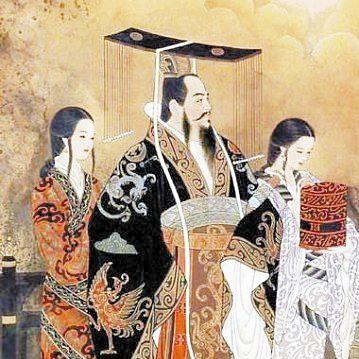

咸丰帝奕詝,清朝第九位皇帝,定都北京后的第七位君主,他于1850至1861年在位,年号咸丰,寓意“普天丰足”,然而其执政时期适逢清王朝内忧外患空前加剧:太平天国运动席卷南方,英法联军入侵北京,迫使皇室仓促“北狩”热河,咸丰帝虽有心振作,尝试任用汉臣、推行改革,但终究难挽颓势,在列强威逼下,签订一系列不平等条约,国力进一步衰微,他最终病逝于承德避暑山庄,年仅三十一岁,其统治生涯充满末世帝王的挣扎与无奈,成为大清帝国走向衰亡的悲怆注脚。

清文宗爱新觉罗·奕詝,即咸丰帝,是清朝入关后的第九位皇帝,1850年至1861年在位,他继承了一个内忧外患、积重难返的帝国,在位期间经历了太平天国运动、第二次鸦片战争等重大事件,咸丰帝的一生,是末世帝王在历史洪流中挣扎求存的缩影,其统治既体现了清王朝的衰败轨迹,也折射出个人命运与时代变革的深刻矛盾。

登基之初的困境

咸丰帝即位时年仅19岁,面临的是其父道光帝留下的烂摊子:国库空虚、吏治腐败、民变四起,更严峻的是,西方列强的炮舰已敲开中国大门,第一次鸦片战争后的《南京条约》使清朝丧失部分主权,年轻的咸丰帝试图重振朝纲,他罢黜权臣穆彰阿,重用肃顺等改革派,推行“咸丰新政”,包括整顿财政、强化军备、减免赋税等,这些措施未能触及封建制度的根本弊病,加之太平天国运动于1851年爆发,迅速席卷半壁江山,清王朝的统治根基被动摇。

内乱与外患的双重夹击

咸丰帝在位期间,最致命的挑战来自两方面:一是太平天国运动,二是第二次鸦片战争,太平军攻占南京并建立政权,清军屡战屡败,咸丰帝不得不依赖曾国藩、李鸿章等汉族官僚组建地方武装(如湘军、淮军)平叛,这虽暂时稳定了局势,却导致中央集权进一步削弱,1856年英法联军发动第二次鸦片战争,清军节节败退,1860年,联军攻入北京,咸丰帝仓皇逃往热河行宫(今承德避暑山庄),北京沦陷,圆明园遭焚毁,随后签订的《北京条约》使中国丧失更多主权,清朝的国际地位一落千丈。

性格与统治的局限性

咸丰帝自幼体弱多病,性格优柔寡断,虽有心改革,却缺乏魄力和长远战略,面对危机,他常陷入“重满轻汉”的传统思维,对汉族官僚既依赖又猜忌,在对外政策上,他摇摆于主战与主和之间,最终导致外交失误频出,在第二次鸦片战争期间,他先是拒绝列强修约要求,后又寄希望于俄国的“调停”,结果反被俄国趁火打劫割占领土,咸丰帝沉溺酒色,晚年健康恶化,朝政多由肃顺等权臣把持,进一步加剧了统治危机。

热河逃亡与末世悲歌

1860年的热河逃亡是咸丰帝统治的转折点,离京后,他意志消沉,终日借酒消愁,朝政几乎瘫痪,1861年8月,咸丰帝在热河病逝,年仅30岁,临终前,他任命肃顺等八大臣辅佐幼子载淳(即同治帝),却未能妥善平衡权力,最终引发“辛酉政变”,慈禧太后趁机掌权,开启近半个世纪的垂帘听政,咸丰帝的去世,标志着清王朝彻底滑向衰亡深渊。

历史镜鉴中的咸丰帝

咸丰帝的悲剧在于,他身处新旧时代交替的节点,却无力扭转乾坤,他的改革尝试如杯水车薪,他的挣扎与逃避折射出封建帝制的僵化与腐朽,后世评价咸丰帝,常将其视为“无能之君”,但若置于历史语境中,他的失败更是时代必然:封闭的农业文明无法抵御工业革命的冲击,专制皇权难以应对现代世界的挑战,咸丰帝的十一年统治,如同一曲末世悲歌,为清朝的覆灭埋下了伏笔,也为中国近代化的艰难启程提供了深刻教训。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 沪ICP备19017178号-1

沪ICP备19017178号-1

还没有评论,来说两句吧...